胡向阳整理先辈纪念集。

胡向阳在外公墓前读《黄负生纪念文集》追思先辈。

胡向阳来到汉阳门码头缅怀舅舅黄钢。长江日报记者肖僖 摄

□ 长江日报记者徐佳

3月31日,细雨沥沥,武汉市江夏区龙泉山孝恩园的三座墓碑前,一位烈士后人静默站立良久。他右手抱花左手执书,在墓碑前读起了一位烈士的遗书:“吾妻纯素,不必守节,可任其意志自由恋爱改嫁……更望吾妻勿为旧礼教所束缚!”这位烈士后人,便是全国最早的57名中共党员之一黄负生的外孙胡向阳,遗书是外公黄负生于1922年去世前所写,距今整整100年,目前收录于《黄负生纪念文集》。

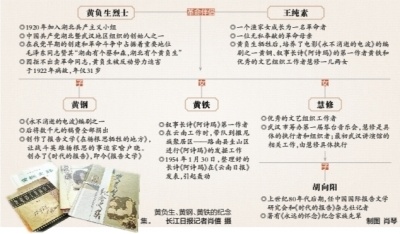

遗书中提到的“纯素”,是胡向阳的外婆,墓碑背面的碑文评价道,王纯素从一个渔家女成长为一名革命者,是一位无私奉献的革命母亲。黄负生牺牲后,正是这位革命母亲,培养了电影《永不消逝的电波》的编剧之一黄钢、叙事长诗《阿诗玛》的第一作者黄铁和优秀的文艺组织工作者慧修一儿两女。

■ 毛泽东称赞:“湖北有个黄负生”

3月31日,62岁的胡向阳早早来到孝恩园,分别向外公外婆黄负生、王纯素;姨妈黄铁;父母胡震寰、慧修敬上鲜花。“鲜花祭扫是我们家的传统,奶奶生前说过,每年清明前来看望即可,带束鲜花就够了,不必烧纸钱。”胡向阳告诉记者,自己一向称呼外公外婆为“爷爷奶奶”,因其父胡震寰早年丧母,令向阳以“奶奶”称呼王纯素,延续至今。“爷爷奶奶,毛弟来看你们了。”胡向阳在墓碑前喊道。“毛弟”是胡向阳的乳名,他拭去墓碑上的落叶,轻轻抚摸着外公外婆的名字,喃喃自语,“我们会听你们的话……”

胡向阳介绍,外婆生前告诉他,在黄负生弥留之际,曾拉着她的手说道,“我唯一的心愿就是,让我的儿女走我的路”。“奶奶告诉我,当时陈潭秋、包惠僧、刘子通等人也在场,奶奶一直用这句话教导子女,舅舅黄钢、姨妈黄铁还有妈妈慧修都是我的榜样。”胡向阳说,“听你们的话”指的就是永远把这句话放在心间。

胡向阳介绍,1921年底,中共早期党员刘子通在黄负生任主编的《武汉星期评论》上,匿名发表进步文章《改良湖北教育意见书》,猛烈抨击腐败的旧教育制度,触怒了北洋军阀及顽固的湖北封建势力。校长命黄负生说出作者名字,黄负生拒不告知,被叫到校长室,被反动势力迫害,最终病故。

今年是黄负生烈士牺牲100周年,与往年不同,胡向阳特地带《黄负生纪念文集》前来扫墓,并在墓碑前朗读了黄负生遗书的部分内容,回顾那段峥嵘岁月。“爷爷去世得太早了,当时被反动势力迫害致死,年仅31岁,后来在中共第七次代表大会上追授他为革命烈士。”

记者看到,黄负生墓碑后的碑文写道——黄负生烈士,1920年加入湖北共产主义小组,是中国共产党湖北暨武汉地区组织的创始人之一。在我党早期的创建和革命斗争中占据着重要地位,毛泽东同志赞其“湖南有个蔡和森,湖北有个黄负生”。胡向阳回忆,这是时年29岁的毛泽东在武昌黄土坡27号中共武汉地方委员会机关驻地,探视正在卧床养病的黄负生时讲过的一句话。1920年,黄负生参加恽代英创办的利群书社,不久就与朋友们一起创办《武汉星期评论》,并任主编。“当时我爷爷奶奶在武昌黄土坡租了一栋三层小楼,作为党的机关驻地,可以说我爷爷就是那个时代的‘燃灯者’。在这个简陋的楼房里,《武汉星期评论》编辑部、中国劳动组合会书记部武汉分部、武汉社会主义青年团、马克思学说研究会等都在这里办公或开展活动。”胡向阳告诉记者,陈潭秋、包惠僧、李书渠、施洋等经常往来于黄土坡27号,“我奶奶负责缝纫、烹饪和生活补给,他们叫我奶奶‘贤惠的嫂子’。”

黄负生和王纯素是一对革命伴侣,为革命事业奋斗终生。胡向阳介绍,黄负生牺牲后,王纯素根据党组织的安排,和陈潭秋同志一道,转移到江西安源路矿工会工作,参加了著名的安源路矿工人大罢工斗争。

■ 黄钢曾将《永不消逝的电波》稿费全部捐出,骨灰撒入长江

黄负生、黄钢、黄铁,被世人评价,黄门三杰,扬名荆楚,负生铸钢铁。记者看到,孝恩园内却并没有黄门三杰之一黄钢的墓碑。胡向阳介绍,按舅舅遗愿,将其骨灰撒入长江,故在武汉没有立碑,“这背后还有一段故事”。

胡向阳回忆,“奶奶和妈妈曾告诉我,大约在舅舅13岁左右,热爱文艺的他考上了武昌艺专,但因为爷爷去世后,我们家几乎没有了生活来源,奶奶无力负担舅舅读书,他郁闷不已。”他介绍,冬日里的一天,求学无门的黄钢一时冲动,在如今的汉阳门码头附近跳了江。“幸好当时是冬天,舅舅穿着棉袄,没有立刻沉下去,漂到如今武汉长江大桥的第二根桥墩附近水域时,被一位渔夫所救。渔夫当时用鱼钩钩住棉袄,这才把人救到船上。”黄钢日后曾多次寻找这位救命恩人,直到去世前也未寻到,成为了永远的遗憾。

每年清明,胡向阳除了去孝恩园扫墓,也会去汉阳门码头,望着滔滔江水,缅怀逝去的故人。“舅舅认为,长江赋予了他新的生命,一生寻找救命渔夫也未寻得,因而生前留下遗愿,把骨灰撒入长江,不在武汉立碑。”

在胡向阳眼里,黄钢一直是他学习的榜样,黄钢也一直在践行“爷爷”的遗愿“走我的路”。1938年,黄钢进入延安鲁迅艺术学院文学系学习。1939年发表了第一篇报告文学《两个除夕》,不久又发表了《开麦拉前的汪精卫》,揭露汪精卫的卖国嘴脸,引起社会重视。

在关于舅舅的回忆中,让胡向阳印象最深的,还是黄钢《永不消逝的电波》的创作故事。“电影中‘李侠’的故事以原型李白的故事为主,当时舅舅为了找到原型李白,很费了一番工夫。上海解放后,大家都在寻找李白,但没结果。黄钢听闻上海解放前,有十余人在浦东被枪杀,便派人在坟场挖掘,并请来李白夫人通过衣料辨认,这才认出李白。”

胡向阳介绍,最让他深受触动的,是舅舅黄钢将《永不消逝的电波》稿费全部捐出。“现在这部电影的编剧署名写的都是‘林金’,很多人问,‘林金’是谁,舅舅告诉我,杜印、李强姓氏都含‘木’,他的名字含‘金’,故写成‘林金’。”胡向阳说,黄钢后来将这笔数千元的稿费,全部捐入了中国烈士子女教育基金。“这笔钱当时在北京可以买到一个四合院,但黄钢捐出了。正是因为黄钢是烈士子女,吃过穷困的苦,才做出了这个选择。”胡向阳介绍。

此外,黄钢还创作了报告文学作品《在杨根思牺牲的地方》,让特级战斗英雄杨根思的事迹家喻户晓。1980年,黄钢作为发起人之一创建了中国国际报告文学研究会,创办了中国文坛上第一部专登报告文学和纪实文学的专刊杂志《时代的报告》,即今《报告文学》。

■ 黄铁叙事长诗《阿诗玛》享誉世界

在孝恩园,黄铁之墓在黄负生、王纯素之墓和胡震寰、慧修之墓中间,墓碑前方的空地上写着“阿诗玛 永远陪伴你”,以此怀念叙事长诗《阿诗玛》第一作者黄铁。

胡向阳跟姨妈黄铁很亲,最让胡向阳感动的,还是姨妈“回汉寻母”的故事。胡向阳回忆,抗战时期,姨妈黄铁先后去到延安抗日军政大学、鲁迅艺术学院文学院学习,与外婆和妈妈失去联系。武汉解放后,黄铁随解放军回到武汉,第一件事情就是找到外婆和妈妈。可人海茫茫,如何寻人?胡向阳说:“黄铁当时听说我妈妈在师范毕业了留在学校教书,又听说在汉正街附近看到过我奶奶,就跑到汉正街附近的学校寻找。”他介绍,来到汉正街学校附近后,黄铁看到一位老师正在给孩子们上音乐课,便在窗边等他们下课。“黄铁在窗外看这位老师很像我妈妈,但不敢确定,直到下课,我妈妈走出教室,黄铁才喊住我妈妈,‘慧修,你认不认得我,我是你姐姐啊!’”两人分别时,慧修尚还年幼,当时并未认出黄铁,待将黄铁带回家和纯素相认后,母女三人泪如雨下。

黄铁曾任武汉市文联副主席,为市文联创始人;后任云南省文化局党组书记、局长,国家民委文化司副司长兼少数民族文学艺术研究所所长等职。据黄铁后人介绍,她在云南工作时,带队到撒尼族聚居区——路南县圭山区进行《阿诗玛》的发掘工作,黄铁带领小组将阿诗玛的故事整理完成。1954年1月30日,整理好的长诗《阿诗玛》在《云南日报》发表,引起轰动,被各大报刊转载,被译成英、法、俄、德、日等多国文字出版。胡向阳介绍,《阿诗玛——云南撒尼族叙事诗(初稿)》一直保存在家中,“姨妈一辈子也都在走爷爷的路”。

黄铁从事文化工作以来,一直谨记父母的教诲,她常跟胡向阳说:“负生一生非常短暂,留给后人的不是物质财富,而是宝贵的精神财富。”

在王纯素的抚育和黄铁的影响下,胡向阳的妈妈慧修,也成长为一名优秀的文艺组织工作者。“妈妈一直在进行党的宣传工作。武汉市在筹办第一届琴台音乐会时,妈妈就是具体的执行者和组织者,负责整个琴台音乐会的运营组织工作。还有最初武汉讲演馆的相关工作,都是慧修在具体执行。”胡向阳介绍,当时慧修邀请了《半夜鸡叫》的作者高玉宝、《青春之歌》作者杨沫、《延安求学记》作者马国昌等人到武汉讲演馆开展教育活动。

在家人的言传身教下,胡向阳也迅速成长起来。上世纪80年代后期,他在光明日报旗下的中国国际报告文学研究会和《时代的报告》杂志社任记者,在职期间发表《在香港的两个不眠之夜》《心若兰兮终不移》等多篇报告文学作品。

胡向阳告诉记者,自己走上文学道路,极大地受到了黄钢、黄铁和妈妈慧修的影响,他们都是自己文学的引路人,他更感激外婆王纯素,并著有《永远的怀念》纪念她。“这本书是我以家族先辈们的照片为载体,在照片旁配以文字,编写的一本书。我也会把这本书传下去,让后代不忘这份宝贵的精神财富。”