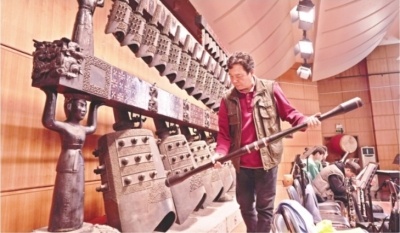

谭军正在进行编钟古乐演奏。

左为时任中国音乐研究所所长的黄翔鹏,持棒敲钟者为冯光生。

李幼平仿制的一套编钟保留本色——金灿灿的青铜色。

首届金编钟国际作曲大奖赛面向全球音乐人征集编钟音乐作品正在进行。按照计划,今年12月27日将在美国卡内基音乐厅举行颁奖并首演。曾侯乙编钟从出土到乐理发掘到演奏传播,几代人40多年接力,让沉睡2400年多年的编钟“活起来”。

一鸣天下,“很奇妙也很震惊”

“当年《东方红》的第一个乐句是我们敲出来的,很奇妙也很震惊。”今年68岁的冯光生至今还记得1978年8月1日那个激动人心的时刻。

时光倒回到1978年5月,以考古学家谭维四为队长的考古工作者在随州擂鼓墩进行曾侯乙墓发掘。“200平方米的积水被抽干后,看到黑乎乎的一根木柱浮出水面,接着是3层横梁一样的柱子,梁下悬挂着一件件古钟……”

时年24岁的冯光生从湖北光化县(1983年并入老河口市)文化馆被抽调到曾侯乙墓的发掘一线,从湖北艺术学院(武汉音乐学院前身)音乐系毕业的他,当时还不知道这些钟就是编钟。

经过清理检测,曾侯乙编钟共有64件,编成8组,悬挂在3层钟架上,全套编钟总重量2567公斤。这些编钟出土后很快就被修复并架了起来。

编钟还能敲响吗?会发出怎样的声音?怎么个敲击法?是单纯的礼器还是乐器?编钟上的铭文讲的什么?当时,全国各地的青铜器、古文字、音乐等各方面的专家都来了,所有的实物和文字资料都对专家们开放。

曾侯乙编钟的钟体、钟架和挂钟构件上,共有3700多字的铭文,堪比演奏说明书。冯光生感慨地说:这简直就是一部现成的乐律体系,这比号称“西方乐器之王”的钢琴早了2100多年。

曾侯乙编钟出土不到3个月,一场编钟演奏在随州一处礼堂举行,开篇曲目便是那个年代大家最熟悉的《东方红》。为此,冯光生等几名演奏者进行了数日彩排。他至今记得,那次演奏有一种历史的穿越感,观众都不敢相信这是由2400多年前的乐器演奏出来的。

从编钟研究院院长岗位上退休的冯光生,现在依然每天为编钟忙碌着。

如果有一件乐器能够代表中国国家形象,那一定是编钟。编钟所奏之乐被冠以华夏正音。

1992年3月,曾侯乙编钟复制件代表原件首次踏出国门出访日本。参与者冯光生记得,“50天15万人到现场倾听编钟音乐,最多一天有1万人,水泄不通,编钟的魅力一下子跨出国界”。

“研究还不深,还不透,要抓紧”

“让编钟继续‘活起来’!”3月10日,,李幼平拆封了刚刚收到的《编钟与交响乐》一书。这本书是李幼平对编钟创造性转化研究的最新成果。作为艺术总监,他将受疫情影响的“编钟与交响乐队新作品音乐会”搬到了线上录制,并有了这本新书。

“再过222天我就要退休了,那时所有时间都将属于编钟。”今年59岁的武汉音乐学院教授李幼平期待退休后有更多时间专注于编钟的传承、创新与推广。

考古学家谭维四生前住院时反复向李幼平念叨:“曾侯乙编钟研究还不深,还不透,要抓紧!”这让李幼平觉得总有种紧迫感,他甚至将在国外生活的两个外孙取名“曾侯甲、曾侯乙”,铭记自己的研究任务。

40多年前,曾侯乙编钟出土后,尚在武汉音乐学院求学的李幼平便开始关注黄翔鹏的研究成果,1997年他如愿成为黄翔鹏的第一个博士生。

1927年出生的黄翔鹏毕生致力于中国传统音乐、中国音乐史研究,曾任中国传统音乐学会会长。

“宋代黄钟标准音高研究”是黄翔鹏为李幼平拟订的博士学位论文选题。然而,就在李幼平收到博士生录取通知的前几天,黄翔鹏不幸辞世。李幼平后来以北宋大晟编钟为对象,作为研究的突破口。

大晟编钟是北宋徽宗年间制定,是以宋代出土的先秦时代“宋公戊”钟为原型。曾侯乙编钟和大晟钟均为青铜编钟,外形相似,都能演奏,而后者主要功能是作为标准音律定音。

20多年来,李幼平先后从国内外找到30多件大晟钟。在李幼平看来,大晟钟传承的是曾侯乙编钟的魂。大晟钟集中体现了宋代科学家、音乐学家研究、制造、使用编钟的实际水平,它继承了曾侯乙编钟的形制。

2013年,李幼平在大晟钟的基础上主持设计了大晟新钟。大晟新钟一套20件,更加符合当代社会的音响审美,体现了历史的原真性,又可以和全球性乐器同台演出。

“编钟应该是金灿灿的,而不是黑黢黢的,那是埋地千年被氧化后的颜色,我们应该打破这种固有印象。”身为中国音乐考古研究中心主任的李幼平特意仿制了一套本色编钟——外观是金灿灿的青铜色。他说,配上金灿灿的编钟,今年12月27日的卡内基音乐厅奏响的华夏正音一定很特别。

“进一步发现和破译,复原编钟的华夏正音”

如何让编钟复原华夏正音?在武汉音乐学院中乐系主任谭军看来,至今尚未发现古编钟曲谱的遗存,更没有声音留下来,现有编钟音乐的演奏,只是我们对古人编钟理念的推测与想象。“曾侯乙编钟所蕴藏的信息,还需要进一步发现和破译,才能复原编钟的华夏正音。”

在更多人关注编钟的复原研制时,谭军将目光瞄准了编钟的击槌。

20世纪90年代,谭军与中船重工701所声学室合作,对编钟进行录音采样,然后进行频谱分析。经过联合攻关,在过去木质材料的基础上,击槌材料增加了塑料、尼龙及合成材料。解决了击槌材料问题,谭军很快演算出击槌与编钟的比重为0.5千克:40千克,“大槌击小钟或者小槌击大钟都不能获得好的音响”。

谭军设计的击槌形成了“仿古”和“异形”两种形状,组成丁字、圆头、长棒、刷子、筷子等5种样式。

这让编钟的演奏迈上了新台阶。之前,编钟演奏仅有单击、双击演奏,如今引申出了滚奏、摇奏、划奏、扫奏、复奏、弹奏、闷击、止音等新的演奏技法。

成为编钟“槌王”的谭军,其众多演奏技法很快引来音乐界关注。

在著名音乐人谭盾作曲的香港回归庆典音乐《1997:天、地、人》的演出中,谭军手持各式击槌在编钟原件上奏出的美妙音乐,震惊世界。

小钟空灵、甬钟圆润饱满、大钟雄浑……谭军说,黄钟大吕,国之正音,编钟本来也不是单纯的乐器,也是礼器。

“这种音乐只有中国有,没有理由不爱”

楚天台以表演编钟乐舞而闻名,由音乐家蒋朗蟾策划设计,编钟乐则出自蒋朗蟾的弟子谭军之手。高峰时每天有上千人来听编钟乐舞,每天6场每场15分钟。除了编钟外,楚天台还将丝竹、笛箫等中国传统乐器加入编钟演奏中,将编钟与民族管弦乐进行了融合。这一点,在谭军为第七届世界军人运动会闭幕式文艺演出而作《钟鸣九天》上得到充分体现。

随着科技的进步,编钟创出了新高度。2017年2月,武汉音乐学院、湖北省博物馆联手山东烟台的一家乐器公司发布了一款新型编钟——将传统的打击乐器编钟变身为通过键盘为接口的普通乐器,可以被钢琴和电子琴演奏者演奏。有人认为这种编钟钢琴化趋势,完全可以让中国的编钟进入世界各大城市的音乐厅、教堂、各大音乐学院。编钟能像钢琴一样进入家庭的声音也迅速传开。

自2000年开始,编钟古乐演奏被引入武汉音乐学院限修课堂。21年来,听课学生从开始10多人增长到今年的307人。

在主讲人谭军看来,礼、乐是对称的,施什么样的礼,奏什么样的乐。古代的“六艺”可以对应现在的德智体美劳,古代学音乐不是一门手艺,而是通过艺术教化人的本性。3月10日13时45分,在武汉音乐学院民乐厅,听完90分钟的《编钟古乐演奏》课,来自竹笛专业的王淳艺和来自扬琴专业的周梓婧首次演奏了编钟,被中华文化的历史穿越感深深震撼。

“这种音乐只有中国有,没有理由不爱它。”王淳艺和周梓婧表达了共同的感受。

文/记者杨佳峰 图/记者何晓刚