首张黑洞照片拍摄有华中科技大学的力量。

研究成果写入教科书。

小行星的命名是一种崇高的国际荣誉,一般只授予对国家经济、社会、天文等事业作出过重大贡献的单位或个人。近年来,华中科技大学在高等教育、科学研究、人才培养、社会服务等方面为国家作出卓越贡献。此次以“华中科技大学”命名小行星,正是对其贡献的肯定与褒奖。

建设四个国家级科技大平台,全国高校唯一

华中科技大学建设有武汉光电国家研究中心、脉冲强磁场实验装置国家重大科技基础设施、精密重力测量国家重大科技基础设施、数字化设计与制造国家制造业创新中心等4个国家级科技大平台,全国高校唯一。

其中,脉冲强磁场设施创造了64特斯拉脉冲平顶磁场强度等5项磁场参数世界纪录。显微光学切片断层成像绘制全脑介观联接图谱的成果入选建国七十周年成就展。自主研发成功临床全数字PET/CT,为破解医学影像高端医疗装备“卡脖子”问题提供解决方案,入选2019年中国十大科技进展新闻。

测得迄今最高精度的引力常数G值

成果写入中学课本

1687年,那颗砸在牛顿头上的苹果开启了万有引力研究的新大门,而万有引力公式里的常数G却始终是难解之谜。牛顿万有引力常数G是人类认识的第一个基本物理常数,其在物理学乃至整个自然科学中都扮演着十分重要的角色。

中国科学院院士、华中科技大学物理学院引力中心教授罗俊带领引力中心团队经过30多年的山洞蛰伏,于2018年成功测得迄今最高精度的引力常数G值。这实现了对国际顶尖水平的赶超,为物理学界确定高精度的引力常数G的推荐值做出实质性贡献,也为提升我国在基础物理学领域的话语权作出了实质性贡献。为提高G值的测量精度,该团队在此过程中研发了一批高精端的仪器设备。

2018年,该研究成果在《自然》杂志上刊发。研究成果还入选中国科技部评选的“2018中国科学十大进展”,以及中国科学院等单位评选的2018年中国十大科技进展新闻,相关成果被收录至高中物理课本。

“天琴计划”主要参与单位

2014年,中国科学院罗俊院士在华中科技大学的一次国际会议上提出,打造以中国为主导的国际空间引力波探测计划——“天琴计划”,其地心轨道方案在国际上被称为空间引力波探测的“中国方案”,是中国自主国际空间引力波探测计划,华中科技大学是主要参与单位。

作为“天琴计划”的首发卫星,“天琴一号”于2019年12月在太原成功发射,是目前为止国内第一颗由国家正式立项发射的空间引力波探测技术验证卫星,华中科技大学参与研制其关键载荷技术。

2021年9月,华中科技大学天琴引力波理论团队在国际最权威天文刊物之一——《自然》(Nature)杂志子刊《自然-天文》(Nature Astronomy)上刊文,向国际学界发出中国声音,全方位地介绍中国的“天琴”及其中国空间引力波探测计划的成就,这也是中国科学家首次在顶尖国际杂志对该计划做完整系统的介绍。

建设我国中部地区第一个天文系

2019年,华中大成立我国中部地区第一个天文系,研究方向主要包括星系和活动星系、致密天体、引力波科学和天文技术,天文光学技术等,并在超大质量黑洞活动性、不同尺度致密天体综合研究、脉冲星计时阵列搜索超大质量双黑洞、脉冲星辐射机制等方面取得了系列进展。

学校还规划建设武汉喻家山天文台。作为先进光学实验平台,喻家山天文台将有力推动光学设计和实验、光纤技术、自动化控制技术、激光技术、图像处理技术的发展,在学生动手操作能力培养、交叉学科人才培养和科学普及方面发挥巨大作用。

2020年,华中大加入“中国空间站巡天望远镜粤港澳大湾区科学中心”;2021年成立国家天文台-华中科技大学“天眼联合研究中心”,推动中部地区FAST相关科学研究和人才培养。

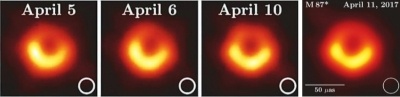

参与拍摄人类第一张黑洞照片

2019年4月10日,事件视界望远镜(Event Horizon Telescope,EHT)项目和中国科学院公布了人类获得的首张黑洞照片。这张照片由全世界200多位学者合作完成,对距离地球最近的黑洞进行观测拍照,让人类世界首次通过真实的影像资料来确定黑洞的存在。

华中科技大学物理学院吴庆文教授作为EHT中国团队成员,与其指导的冯建超博士共同参与其中。他们所在的中国科学家团队参与运行的JCMT,是视界望远镜阵列之一,同时还参与了部分数据和理论分析工作。记者陈晓彤 通讯员王潇潇

这些大学也有

自己专属的星

经梳理,多数拥有专属星星的学校是在其校庆关键年所获得,用于表彰学校对国家经济、社会、天文等事业作出过重大贡献。

北京大学星,国际编号7072,命名时间1998年5月4日。

北师大星,国际编号8050,命名时间2000年10月14日。

南京大学星,国际编号3901,命名时间2002年5月16日。

山东大学星,国际编号29467,命名时间2004年10月17日。

中国科大星,国际编号59386,命名时间2007年4月2日。

哈工大星,国际编号55838,命名时间2010年3月30日。

清华大学星,国际编号16982,命名时间2011年4月。

中大星(中山大学),国际编号241113,命名时间2011年11月12日。

北航星,国际编号09830,命名时间2012年10月25日。

浙江大学星,国际编号236743,命名时间2012年8月31日。

天津大学星,国际编号8917,命名时间2018年7月。

央美星,国际编号110635,命名时间2018年7月11日。

国科大星,国际编号189018,命名时间2018年10月14日。

三峡大学星,国际编号216319,命名时间2021年9月4日。

南师大星,国际编号216446,命名时间2021年9月10日。

记者陈晓彤