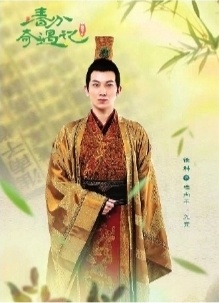

《中国节气》第一期《春分奇遇记》中,西汉淮南王刘安穿越到当下,与小男孩刘一旦相遇。

□ 长江日报记者万旭明

春节时《唐宫夜宴》的妙趣横生、端午时《洛神水赋》的翩若惊鸿、七夕时《龙门金刚》的刚柔相济……过去一年里,河南卫视《中国节日》系列一次又一次惊艳“出圈”,网络流量更是以百亿计。3月19日晚,由同一班底全新打造的《中国节气》系列播出第一期《春分奇遇记》。不同于传统佳节时的至美大餐,二十四节气将以更小而美、趣且新的戏剧样式来呈现。

长江日报记者近日采访了《中国节日》《中国节气》系列节目导演组。作为传统文化传播中的“爆款制造机”,他们眼中最大的流量其实是文化。

■ 小而美的《中国节气》

让古今人物“奇遇”

一次次被《中国节日》惊艳后,人们一提到河南卫视,就会条件反射地联想到“沉浸式节日场景,美到无法呼吸的舞蹈节目”。但在全年共计12期的《中国节气》中,每一期时长只有10至15分钟,一位“节气先生”将贯穿全年,以古今人物“奇遇记”的形式展开每一期的“一个节气,一段奇遇,一种情感,一首歌曲”,彰显节气所蕴含的中国精神哲思,唤起今人共情和共鸣。

在第一期《春分奇遇记》中,最早编写、记录二十四节气的西汉淮南王刘安穿越到当下,与小男孩刘一旦相遇,共同完成一场“春分到,蛋儿俏”的科学实验。AI、XR等技术仍加入其中,以丰富视觉呈现。

《春分奇遇记》总导演陈雷说:“相较于传统节日,当代很多观众可能并不太了解和熟悉节气。所以,我们做这一系列主题节目,首先要具有科普的性质、更为平实和直白的讲故事方式,能够更好地进行表达。”

二十四节气诞生于农耕时代,用于指导农民农事活动。在当下,它们对人们的生活有何意义?《中国节日》系列节目总导演之一、《中国节气》系列节目执行策划徐娜说:“在《中国节气》系列中,我们更多是用历史的视角展现当下和未来。”在她看来,二十四节气的核心内涵是人与自然在对话与交互中达到和谐共生。“我们现在探讨碳排放等,其实依然是与自然的和谐共处。”她希望通过节目能让观众了解节气,关注身边的花花草草、自然规律。

■ “不懂流量”的爆款制造机:

最大的流量是文化

2021年春晚全网点击量50亿次、元宵奇妙夜30亿次、端午奇妙游50亿次……曾被调侃“不懂流量”的河南卫视凭借《中国节日》系列稳稳地拿捏住了“流量”二字。

但在徐娜心目中,最大的流量有二:一是文化,是中国的文化自信;二是人民群众。“所谓的我们拿捏住流量,其实是在这两大流量之间搭了一座桥。”

节目里也有了明星艺人的身影。在2022年河南卫视春晚中,邀来了河南籍艺人王一博等。徐娜说:“大家口中的流量明星在我们的节目中就是河南的孩子,他们回家了。这些艺人并没有以他们最常规的样式出现,而是符合节目的内容和调性。年轻观众对他们的喜爱,加上传统文化这一真正顶流,两者叠加在一起,会产生更多破次元壁的传播。”

相较于50亿、100亿的点击量,徐娜更关心的是网友的评论。“网友们说不想看到太多视效、想看到实景拍摄,我们会把这些意见形成复盘资料反馈给导演。今年,我们会适当地放下对数据的关注,否则会做得更加辛苦。”

■ 传统文化的传播密码:

不复刻传统 不搬运历史

很长时间里,人们最熟悉的河南卫视节目是《梨园春》与《武林风》,很传统,很文化,却不流行。从《中国节日》开始,同样是传统文化主题,却仿佛打通了任督二脉,找到了流量密码。年轻的网友们用节目素材做二次创作,玩得不亦乐乎。年长的观众也认可对传统的创新表达,“没有乱来”。

“经过这一年,我们终于找到了一点关于中国传统文化传播的底层逻辑。”徐娜说,“我们不复刻传统,也不搬运历史,而是用不那么具象的、相对抽离的方式,只抽丝、不剥茧,留一些空白给观众。”

在一次次创作中,他们发现文化其实就是以文化人。他们从中找到一个小的切口,在节目中将它放大。“其中的美、趣味、艺术自然会触动观众,观众愿意去百度它、挖掘它,然后就会发现原来传统里有这么多奇妙的东西。”

■ 不停地颠覆自己

最大的竞品是自己做过的精品

其实,早在去年中秋节后,《中国节日》团队已官宣要做《中国节气》,但他们实在抽不出人手。徐娜说:“目前,整个主创团队共有60人左右,包括导演组15人。其中,‘70后’的导演擅长挖掘文化、历史内涵,‘80后’的我们有着更多当下视角,‘90后’的主创则给出未来视角。共同的一点是,大家都想一股脑地赶紧多出一些作品,把老祖宗留下的文化瑰宝多多地展示给观众。”

他们手头的节目包括一年数期的《中国节日》、一年12期的《中国节气》,未来还计划以季播形式解读中国发明。徐娜笑着说:“有人问我们最大的竞品是什么,其实就是自己做过的精品节目。我们不停地颠覆自己,不停地刷新对传统文化的认知,不停地探讨新的表达。可能很多观众会觉得,节目仍然照以前的模式做,大家还是喜欢的。但是,我们则会觉得要换换口味了。”

虽然不以数据来考核,但不同节目的导演还是会对照数据反思:观众为什么不喜欢,是文化内涵塞得太满,还是理解门槛设得太高?