金光教授接受记者采访

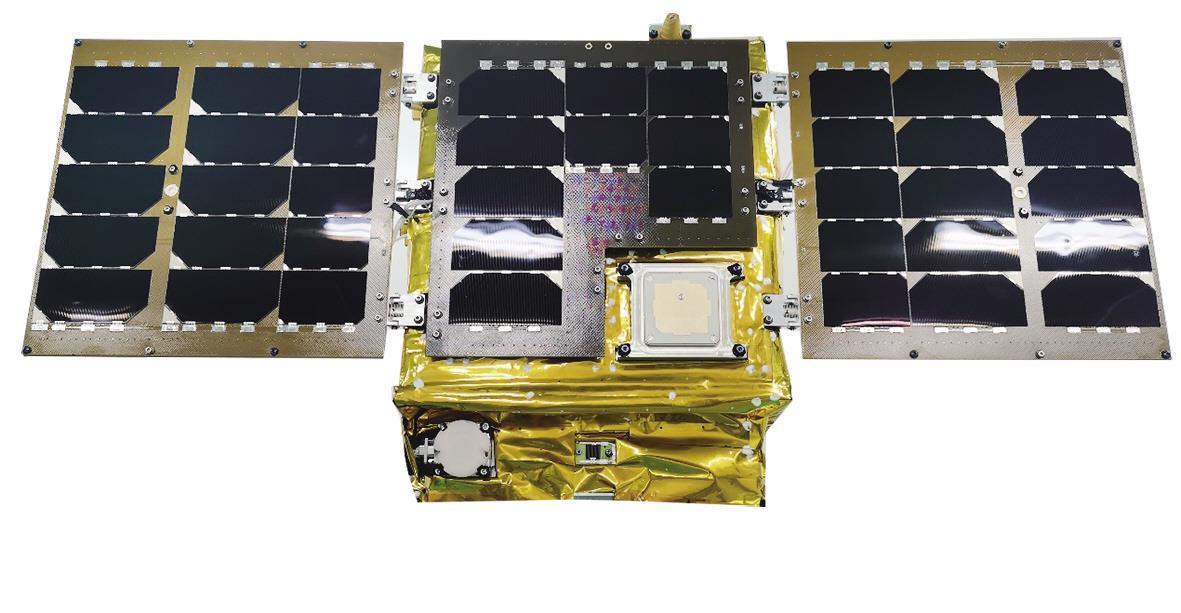

“启明星一号”卫星

□楚天都市报极目新闻记者 柯称 通讯员 吴江龙 张学敏

对话人物

金光,武汉大学遥感信息工程学院宇航科学技术研究院教授、博士生导师,主要研究方向为光电工程和航天智能遥感仪器。曾任吉林省小卫星技术国家地方联合工程中心主任。几十年来,先后主持完成国家级和省部级科研项目20余项,获发明专利40余项,获得国家科技进步二等奖1项,军队科技进步一等奖2项。

对话背景

2月27日,以武汉大学在校学生为主体研制的“启明星一号”微纳卫星,成功发射入轨。学生团队庆祝“飞天梦圆”的同时,都表示特别要感谢一个人——项目的发起人、总负责、总指导金光教授。3月5日,这位一直请求媒体多采访学生的卫星专家,终于在极目新闻记者的恳请之下,畅谈自己的科研经历和感悟。

报平安信号未发回

当时大家也挺焦虑

极目新闻:请您透露一下“启明星一号”卫星近况,什么时候能看到它拍摄的第一张图?

金光:判断一颗卫星发射成功要经过三步。第一步是星箭分离、卫星入轨,这次长征八号运载火箭创纪录地一箭发射22星,这么多卫星就像一串糖葫芦,飞进太空后各找各的轨道。

第二步是遥测信号正常,就是要听到它发信号回报平安。我们原计划在“启明星一号”绕地球飞行第二圈时收到信号,但因一些初始参数的设定有点偏差,当时没有收到信号。这颗星代表武大几万师生的重托,所以当时挺焦虑的,后来飞行第三圈时,北京时间2月27日的14点11分,地面收到信号,大家都欢呼起来。

第三步是发挥科研作用,对遥感卫星来说,就是拍回图片。3月2日我们已收到“启明星一号”拍的图像,但不理想,相机参数需调整。4日,收到了一张清晰图,可惜拍摄区域全是厚厚的云层。所以,我们在等一张最完美的图,最好是湖北、武汉的,再对外发布。应该会很快。

极目新闻:这颗卫星我们已有一定了解,但作为项目的负责人您本人的故事鲜为人知晓,能否介绍一下?

金光:我是吉林长春人,之前一直在长春求学工作。20岁时高中毕业,遇上1978年全国恢复高考。当时就是觉得长春光学精密机械学院(今长春理工大学前身)很神秘,抱着一颗好奇心报考考上了,从此开始和光学仪器打交道。之后,我又考入中科院长春光机所攻读硕士,考在职博士,跟王家骐院士学习。

在长春光机所后,我参与了远望三号航天测量船光学测量设备的研发,负责一个关键设备,叫标校经纬仪,对卫星和火箭精确测量,交付后起到圆满效果。那时候我三十多岁,能跟着前辈参与国家重点项目,非常自豪。后来,又跟着前辈做出我国第一台三线阵立体测绘相机,可以从天上对地面进行测绘,奠定了我国测绘卫星主要载荷的基础。还研制了一些机载的光学设备,就是天上用的相机。

到2003年,我开始卫星整体研制,直到2019年退休后,很荣幸地收到李德仁院士、龚健雅院士邀请,来到武汉大学。

科研人的浪漫是享受成功的喜悦

极目新闻:能否分享一下,您最难忘的经历、哪颗卫星最让您自豪?

金光:我参与的项目很多,遇到的困难也很多,当然,克服困难以后带来的成功喜悦也很多。要说最自豪的可能有两件事。第一是,长春光机所在我的建议下开始研制卫星,我带领一批从未接触卫星的年轻学者,热怀报效祖国的愿景,经过10年努力,在2015年把“吉林一号”卫星成功送进太空。它是我负责的第一颗卫星,也是开创我国商业航天的高分辨率新时代的卫星,所以特别难忘。第二是,来武汉大学后得到李德仁院士、龚健雅院士非常发自内心的一种关心和爱护,这让我非常感动。因为人生短短几十年,想做出一些成绩需要有很好的平台,需要有良师对你进行帮助,我是能两者兼得,非常幸运。

极目新闻:搞卫星是极严谨、复杂的工程,压力可想而知,但有没有也属于卫星人的小浪漫?

金光:我所理解的浪漫,跟你们肯定很不一样。一般认为,浪漫就是和喜欢的人去喝咖啡、品美酒,或漫步林荫小道。我们搞科研的怎么体会浪漫呢?就是当你遇到一个技术瓶颈时,陷入一种迷茫,但是经过不断思考和攻关,问题解决了,给人一种柳暗花明的感觉。这种孜孜不倦地追求换来柳暗花明,是我们最大的浪漫。

如果非要说个人爱好,我年轻时爱踢足球、中长跑,到50岁时爱上滑雪。因为滑雪带来的乐趣,跟搞科研某种程度上相似,征服一个艰巨的雪道,也有那种成功的喜悦。

来武大后,滑雪这个爱好搁置了,但我可以从教学、科研上继续获得我的浪漫。

拿出800万经费就是要回报武大

极目新闻:为什么会想到来武汉大学,继续搞卫星累吗?

金光:确实觉得累,刚才说到有浪漫,但每一份工作也有苦闷。这就要看你的追求是什么,追求事业的过程中也能抛弃烦恼。

夫人也跟我讲,60多岁了还拼啥命?享受天伦之乐,游历祖国大好河山多好,但是我这辈子从事国家的科研,有个梦想就是能到高等院校,给年轻的学子们传授我一生中所获得的一些知识,帮助他们早日成才。当两位院士发来邀请时,给了我圆梦机会,也给了我科研教学的紧迫感。每当上课时,看到年轻学子们那种渴望知识的表情,那种求知欲,我就有种紧迫感,不忍心说教完今年就不教了。

虽然讲课会更累,但我也收获很多。面对的都是年轻又有求知欲的面孔,我仿佛也回到二十几岁上大学的情景,返老还童,心情愉悦。

极目新闻:来到武大的第一个项目,您把经费交给学生,把成绩也交给了学生。

金光:我一生干了几十项科研工作,这把年纪的同志,既不追求钱,也不追求名利。所以,武汉大学给我的人才引进经费,有人劝我投到自己喜欢的设备购置、条件完善上,但我想的是要为武大遥感学科尽微薄之力。

武大遥感信息科学技术在全球都是领先,短板是缺乏硬件,包括卫星、光学相机的研发,以及这方面的教学。过去的教学多从书本到书本,实验相对薄弱些。那么不如我们就以一颗卫星作切入点,把经费投到这个项目中,以这个项目带动学科发展,带动人才培养。卫星涉及很多学科,机械、电子、无线电、自动控制、热力学等等,用这么一个小的平台,让不同学科的同学围绕卫星进行实践,会有很好的促进作用。

有人说我拿出800万经费很有奉献精神,我觉得谈不上奉献。“取之于民,用之于民”,学校给我的经费我就要回报学校,让这颗卫星成为武大遥感学科成绩的一个缩影,还能服务湖北经济发展。我也希望通过这颗卫星,吸引更多优秀学子报考武大,选择遥感学科。让他们知道选择武大遥感,今后也有机会研制“启明星二号”“启明星三号”。

湖北航天会有一个跨越式的发展

极目新闻:我国卫星事业当下在国际上处于怎样地位?湖北和武汉有怎样的潜力?

金光:我只是武汉大学的普通老师,这个应该由更权威的专家回答。个人认为,我们的航天实力、卫星事业已处于国际先进水平。而湖北发展航天事业,有得天独厚的条件,因为有众多科研院所和高校,软硬件都有人才优势。现在武汉有了国家航天产业基地,有三江航天集团,虽然目前发射的卫星数量少,但我相信随着省市政府的重视,将来会有一个跨越式发展。

极目新闻:请您展望一下未来卫星事业带给我们普通人的惊喜。

金光:武大学生研制的“启明星一号”,可以让老百姓意识到,卫星离我们没有那么遥远,它可以成为一个很好的科普平台。现在,我们的很多高科技功能可以通过手机实现,但用手机APP操控卫星还有一定距离。李德仁院士很早提出“通导遥一体化”,是我们将来努力的方向。

我相信不远的将来,随着卫星技术发展,卫星越来越智能化,普通人可以拿着手机获取卫星图像,想看哪里看哪里。比如你想去北京旅游,通过搜寻正好在北京上空的卫星,看一看北京景点的游客是否很多。但要做到这些,还需要科研人员不断努力,需要我国的基础建设不断完善。