今天(3月5日)22:43:34是我国二十四节气中的第三个节气——惊蛰,标志着仲春时节的开始。

惊蛰,古称“启蛰”,汉景帝时为避其名讳“启”而改为“惊蛰”沿用至今。《月令七十二候集解》中说:“二月节,万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。”实际上,昆虫是听不到雷声的,天气变暖才是使它们结束冬眠,“惊而出走”的原因。

惊蛰节气意味着什么?“惊蛰三候”又是什么?

一起来看二十四节气研究专家隋斌的解读↓

隋斌介绍,惊蛰是反映物候的节气,惊蛰时节正是大好的“九九”艳阳天,气温进一步回升,雨水增多。我国大部分地区平均气温已升到0℃以上,万物生长春意渐浓,春耕大忙就此开始。

唐代诗人韦应物在《观田家》中写惊蛰之后“田家几日闲,耕种从此起。”农耕时代,此时节的诗词多数离不开农人、农时、农事。

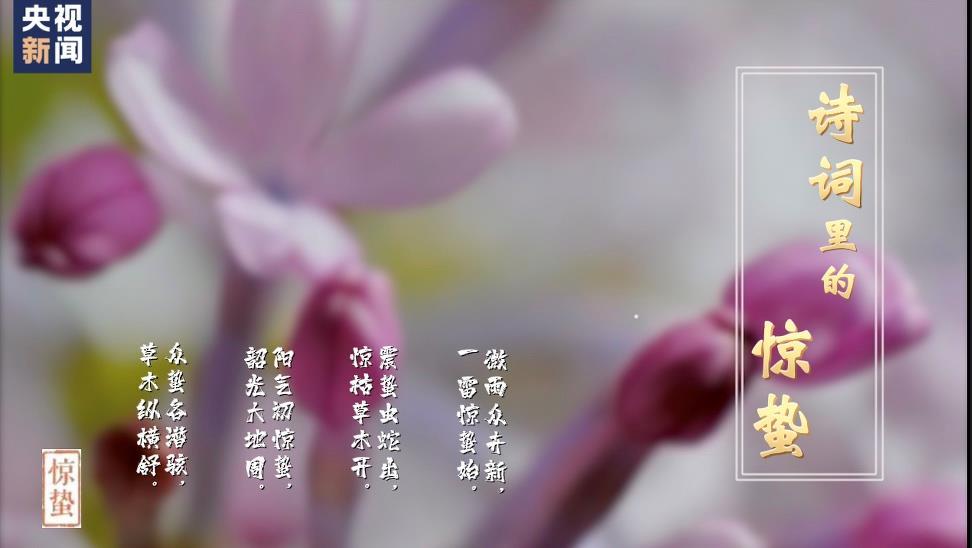

专家认为,节气能够丰富诗词创作,诗词能体现出节气之美,节气诗词传递出节气文化的优雅浪漫和丰富知识。

今天,我们一起从诗词中看乡野耕作、赏桃红柳绿。

诗人用白描手法、通俗易懂的语言描绘了惊蛰时节的情景:春雷响、春雨落、春耕忙。

全诗朴实自然,充满对自然的热爱和对苍生的悲悯。

白居易的诗多数通俗直白,所谓“老妪能解”,这首《闻雷》就是其一。

诗人用简单、质朴的语言,白描了惊蛰的时节大地万象:气温回暖,草木欣欣向荣。

这是唐代诗人元稹咏二十四节气的惊蛰诗作,全诗通俗易懂:阳气回升,春光普照,草木争先恐后拔节生长,农民们忙于春耕劳作。

颔联还对应了惊蛰“三候”中的“桃始华和鹰化为鸠”:桃花绽放仿若蜀锦般绚烂,鸠已“替代”老鹰登上春天的树枝。

这是田园诗人陶渊明在惊蛰节气所作的一首田园诗。

仲春时节,春雷轰隆,春雨飘洒。蛰虫被“惊”醒,草木枝叶舒展。一对燕子飞回“我”家,似乎认识故居,不禁向燕子发问:去年分别以来,我家门庭日渐荒芜,但我心依旧,你呢?

全诗犹如徐徐展开了一幅春意盎然、活泼灵动的春之画卷,满溢着田园牧歌的恬淡雅趣。

这是宋代诗人陆游的一首惊蛰泛舟诗作。

首联就说:孩子们不要嘲笑我这个老朽泛舟赏春,你看五湖四海万物生发,一派仲春的清新气象。尾联又感叹:可我本来是想寻访兰亭旧迹的呀,还是觉得有愧于幽静的本性。

说到底,还不是该怪这大好春光,惊艳了湖海,挽留了我的脚步?

监制丨李大勇

制片人丨王宇

记者丨杨毅

摄像丨刘旭

剪辑丨吕美霖 杨毅