有这样一位年过八旬的画家,用8年时间,走遍大江南北,以革命圣地为题材创作了12幅巨幅中国画作品,用笔墨丹青再现了建党百年的风云岁月,他就是新海派的领军人物——陈家泠。今天,让我们一起走进画家陈家泠的艺术天地。

铜墙铁壁的太行山、水墨韵味的南湖胜景、葱茏苍翠的井冈主峰、气势恢宏的延安晨韵……岁末年初之际,《红星照我行——陈家泠革命圣地作品集》正式在上海发布。这是著名画家陈家泠近年来创作的革命圣地绘画和书法作品的佳作荟萃,他用笔墨丹青带来一场集传统文化、红色文化与时代精神于一体的洗礼。

画家 上海美术学院教授 陈家泠:这种革命圣地的描述,我的展览、活动,使大家对党的崇敬,化作一种力量,是我们以后(中国)共产党第二个一百年当中,是一种动力,为我们民族的伟大复兴作出自己应有的贡献。

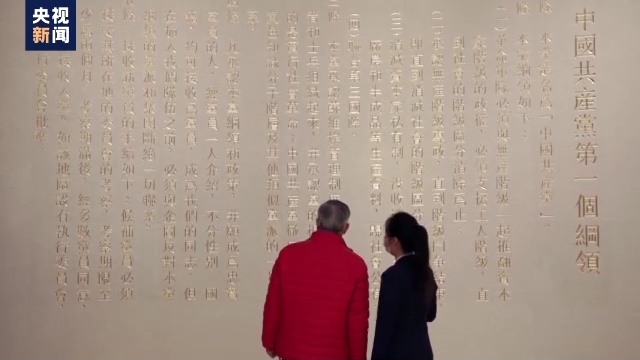

2022年伊始,陈家泠再次来到中共一大会址。作为上海画家,这一次参观对他来说,既熟悉,又陌生。2021年6月3日,经过630多天的建设,位于上海市的中国共产党第一次全国代表大会纪念馆全新开放,展厅面积由原来的1000平方米扩展到3700平方米,生动展现了中国共产党的诞生历程。这也是陈家泠第一次参观新建成的中共一大纪念馆,他的心在这里找到了共鸣。

画家 上海美术学院教授 陈家泠:这个新馆我觉得有一个新的气象,也是一个新时代、新举措,使我们每个人参观,从这里吸取它的能量、力量。

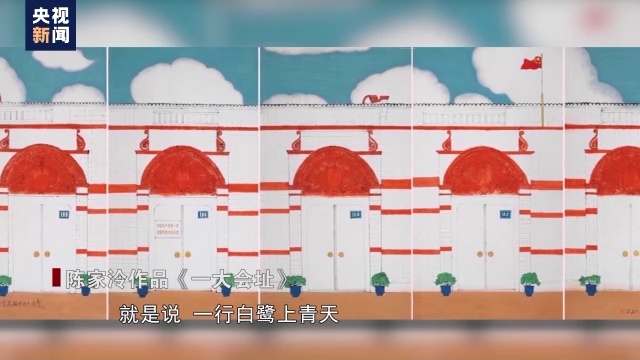

2021年,为了庆祝中国共产党成立100周年,已经84岁的陈家泠,再次创作了《一大会址》《西柏坡》等4幅巨幅作品,其中最让他记忆深刻的,就是中共一大会址的创作历程。

画家 上海美术学院教授 陈家泠:当时我那天,画这里的题材的时候,跟今天这个天差不多,阳光明媚,蓝天白云,我要把蓝天跟白云描写出来,云就是水。所以把我把这个云给它画成那种祥云,朵朵祥云,天给它画了很碧蓝,就是像诗里面一样:一行白鹭上青天。蓝天白云,就喻示着青云直上。

作为“新海派”的领军人物,陈家泠用明亮的色彩和利落的线条,将画面诗意化地展开,无形中拉近了读者与革命圣地的距离。而他和革命圣地题材作品的最初结缘,还要追溯到50年前。

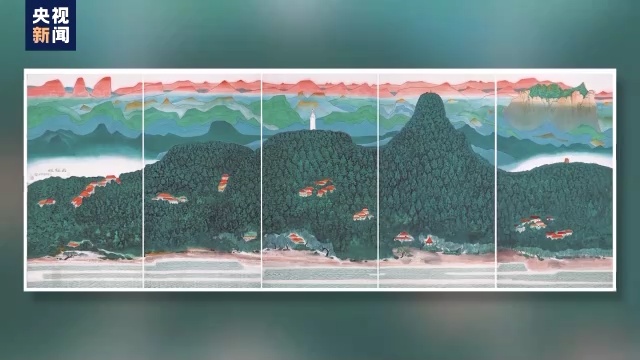

画家 上海美术学院教授 陈家泠:我在50年之前刚刚到上海做老师的时候,那时很年轻,我们一些年轻老师就是步行到井冈山去朝圣,而且又到了韶山,差不多要走一个多月。想不到这一次我50年之后再到井冈山去看,郁郁葱葱,我觉得确实是时代不同了,井冈山也换了新的面貌。

50年间,井冈山换了新颜,而传统的中国画技法,在陈家泠笔下,也有了新的探索和创造。

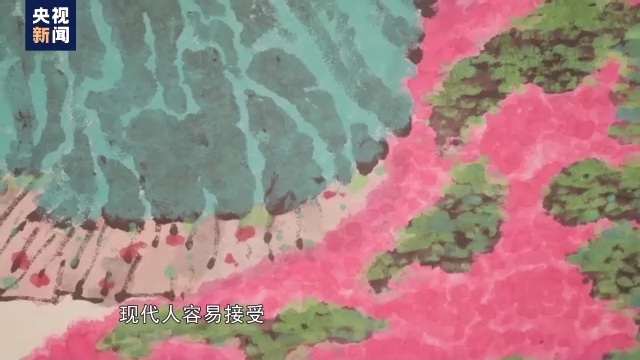

画家 上海美术学院教授 陈家泠:其实我的画都是用黑墨打底的,这一种是空出来的,然后我在这个上面一层层加颜色。像我们的前辈,像李可染先生他们也画,像我的老师陆俨少先生他也画,但是他们水墨以黑颜色为主,但是我有彩色了,运用彩色光感,现代人容易接受。

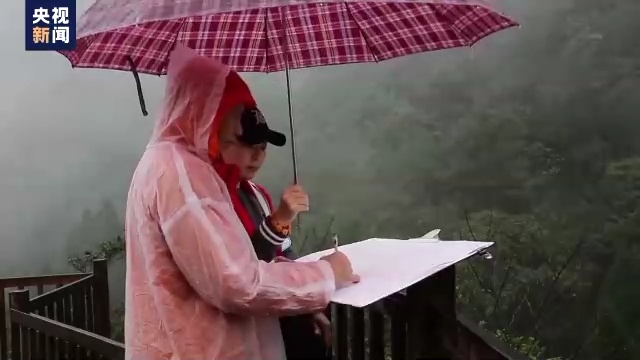

为了展现革命圣地,8年来,这位耄耋老人日夜兼程奔波于红色圣地采风写生。2015年夏天一次创作过程中,他从凳子上滑下来摔了重重的一跤,股骨骨折,腿里的钢板到现在还没有取出。但是陈家泠经过短暂的休养又重新上路,他带着腿伤“跑”出来了多幅画作,包括巨幅作品《娄山关》《太行山之铜墙铁壁》《赤水河畔丙安镇》等。

画家 上海美术学院教授 陈家泠:四渡赤水,实际上我可能是八渡赤水,跑过去再跑回来,为什么要跑过去?就是要跑到对面,要看这个路怎么进去,你看每一个瓦片结构都不同。因为中国画,其中东方的审美就要讲究简练,简就是要平,但是平中要不平,才有肌理效果,是一种艺术审美的高级境界。

对陈家泠说,画红色题材的作品,不仅是画过去的恢宏史诗,更是画当下的巨大变化。2016年,在完成《延安晨韵》的创作之旅后,陈家泠走进了梁家河,一到那里,他就被眼前黄土高原的壮观景象所震撼了。

画家 上海美术学院教授 陈家泠:不但是雄伟,而且富有色彩感,富有装饰感。五六月份有杜鹃花,星星点点,我就把这个映山红这种花有意识的连成线条,连成一片。

陈家泠的绘画艺术立足于传统,在美术界以“敢变,能变”著称,打破了传统意义上的中国画人物、山水和花鸟画的范畴。他是浙江杭州人,上世纪60年代毕业于原浙江美术学院(现为中国美术学院),师从潘天寿、陆俨少,任教于上海美术学院。长期受江南文化浸染的他,上世纪80年代起,以打破传统技法画荷花而闻名画坛,形成独特的“陈氏荷花风格”;70岁后,他回杭州浙江美术馆开个展,又给自己立下了新挑战。

画家 上海美术学院教授 陈家泠:西湖是很难画的,廓线比较平,我就要挑战自己,所以我就画了西湖十景。我这个十幅画就捐献了浙江美术馆,以此来向我的学校汇报,对家乡人、对我的母亲、亲人也有个汇报。

2016年,陈家泠应邀创作的《西湖景色》等巨幅作品,在G20峰会上被广泛关注。他紧扣“峰会”的“峰”字,绘出西子湖畔郁郁葱葱的山川秀丽,用“淡妆”笔法描绘西湖。从画荷花、到壮美山河,再到革命圣地,回首一甲子的创作生涯,陈家泠始终记得,老师潘天寿说过的一句话,任何民族都有民族的文化,一个民族,如果没有代表自己民族的文化符号,就不能立足于世界民族之林。而这,亦是他画画的初心。

画家 上海美术学院教授 陈家泠:第一条就是要古为今用,要解决一个创造性、时代性的问题。第二,洋为中用、要以中为主,不要以洋为主,要解决一个民族性问题,也就是我们在民族伟大复兴这个道路上,文艺上要的建树,这个建树就是要有时代性,要有创造性,要有民族性,这样才能立足于世界民族之林。

在陈家冷的作品中一览祖国的壮美山河与红色圣地的光辉,感受历史真实与艺术真情的交汇。他说:我是踏着时代的脉搏走来的,我的成长背景决定了我始终怀有一种爱国情怀和希望民族振兴的激情。

(总台记者 齐竹泉 陈雯 吴琼 白廷俊 洪敏 魏迪 许根顺)