我在现场,记录瞬间,成为历史。

从2019年开始,我们开设了“我在现场”栏目,以新华社记者“沉下心、俯下身、融入情”的珍贵采访经历为内容,讲述他们在重大新闻事件现场的所见、所闻、所想。

2021年,他们践行“四力”,从中共一大会址到建党百年庆祝大会的现场;从城市抗疫一线到海外疫情中心;从暴雨淹没的农田到风雪围困的城市;从棉花丰收的天山脚下,到雪域高原的牧民家中……

他们凝固新闻的瞬间,记录历史。

从2022年1月3日起,“我在现场”栏目陆续播发多位新华社摄影记者在2021年的精品力作和照片背后的故事。希望他们的作品和讲述,能带给您希望与力量。

灯火光影,街道人群,时光亘古不变在人们心头镌刻烙印;随风而逝的2021,人们依旧满怀热情面对百变的生活。回首我的2021,模仿着前辈的脚步,走近一线,贴近平凡之人、平凡之物,发掘动人的故事,独特的瞬间,我愿用“爱”这个字来浓缩我这一年的工作,我在乡间、山间、田间、城市间……,在安徽这片江淮大地,用真情执起相机凝聚爱的痕迹。

关键词:挚爱 亲爱 笃爱 友爱 敬爱 关爱 厚爱 可爱

挚爱

打开流媒体软件观看社会百态,已经成为多数人不可缺少的日常。职业习惯使然,身为记者的我也与时俱进将这类软件当作挖掘线索的工具。不出所料,我发现了动人的故事。

故事在2021年1月,城市喧嚣下,女人在冬日暖阳中推着轮椅上的男人外出透透气,不时地停下来为他按摩放松已经部分肌肉萎缩的身体。男人2017年因一场意外导致颅脑损伤变成了植物人,那时的二人刚刚热恋7个月。接下来的三年,这个叫做刘宁的女人日复一日地守候在了男友彭亚楼的身边。我端起相机站在二人身边默默观察,定格下刘宁一勺勺向彭亚楼口中喂饭,一步步抱着彭亚楼做康复训练,一句句直抵内心的精神交流……

↑2021年1月15日,刘宁在为男友彭亚楼读书。

↑2021年1月16日,刘宁在帮彭亚楼做康复训练。

被触动的我彼时只想将这份真情用更好的画面和文字传递出去,让更多的人感受到真善美:这样不离不弃的爱如同一缕缕阳光温暖寒冬,传递着社会正能量。报道发布后,女主人公收到越来越多来自社会各界的关注和帮助,收到中国残联主席张海迪的关心问候。一年过去了,彭亚楼的身体恢复程度更进一步,刘宁还是那样陪伴在他身边。同时,刘宁用来补贴家用的网络带货销售情况越来越好,一切都在向好的方向慢慢发展,我的这篇报道也有了更加温暖的意义。不必感叹爱情曾来过,也许多向前一步,就会被爱情簇拥,珍惜我们的挚爱。

↑2021年1月15日,刘宁与男友彭亚楼“交流”。

亲爱

脱贫攻坚政策下,我们见证了一个个家庭的巨大改变,在合肥郊县花岗镇,我亲身记录了一个男孩的蜕变。

2014年只有13岁的程保留,已独自承担起照顾盲人母亲的责任,父亲在他只有3岁的时候便外出打工赚钱。随着年龄渐长,懂事的程保留逐渐学会并包揽了日常家务。由于家庭困难,程保留家于2014年被确定为建档立卡贫困户,随着脱贫攻坚工作的持续深入,程保留一家享受到健康脱贫、教育脱贫、产业脱贫等脱贫政策,生活越来越好。我所能做的,就是和同事一起,用今昔影像对比将男孩从母亲的“小拐杖”蜕变到“大树”的成长历程展现出来。

这是一张拼版照片,上图为:程保留在母亲身边做暑假作业(2014年7月15日摄);下图为:程保留在家里复习功课(2021年1月24日摄)。新华社记者 刘军喜 摄

↑2021年1月24日,程保留在厨房里准备午餐。

如今,程保留在合肥的一所高校就读,家里的老房子已拆迁,等待现代化的回迁安置小区建成后入住。7年时间,很多都在变,然而,保留在心中“守护母亲”的信念丝毫未减。亲人在,人生尚有来处,将血浓于水亲密的爱毫无保留地表现出来,也许是对我们心中牵挂之人的最好慰藉。

↑2021年1月24日,程保留拉着母亲的手在公园里散步。

笃爱

回家过年,是每一个中国人心中的信仰。年年春运,冰冷的铁轨上承载着一颗颗游子思乡的热切之心,而列车乘警就是为这些“心”保温的人之一。

2021年春运期间,我走进铁路系统,采访了一位工作三十年即将退休的合肥铁路公安处乘警周彪。我所跟的这趟绿皮车,是这位铁路“老兵”的最后一次值乘任务。周彪像往常一样检查、巡视车厢,维持列车运行秩序,脸上没有一丝多余的情绪。

↑2021年2月5日,K8422次列车途经站淮南站,周彪进行发车前安全巡逻检查。

颇让我意外的是,他随身携带了自己曾经工作时的老照片,在任务结束后的返程列车上,掏出相片,默默注视,缓缓陷入“呆滞”,回忆着铁路治安状况、值乘环境这些年来发生的翻天覆地变化;感叹着铁路系统的高科技飞速发展;浮现着一幕幕归乡心切的神情……正如“老兵”所说:“列车更像是我的家,但铁打的营盘流水的兵,会有更多优秀的人才来继续守护铁路安全”。周彪退休了,他对乘警这份职业的笃爱依旧留存在心中,代表着广大铁路工作者的职业初心。

↑2021年2月5日,在K8422次列车上,周彪在乘务员休息车厢内稍事休息。

↑2021年2月5日,在执行完任务乘坐的返程列车上,周彪拿出工作老照片回忆过往。

友爱

回忆起来,校园时光仿佛昨日。时隔多年我再次踏进校园找寻纯洁的同学情,在安徽省唯一的教育援藏学校合肥市第三十五中学,我重新唤起了尘封脑海的青春记忆。2021年元宵节和6月毕业季,我两度进入这所学校,丝毫不吝惜快门只想记录下汉藏学生间的真挚情感。

元宵节当日也是藏历新年的花灯节,汉藏师生一起挂灯笼,猜灯谜,做汤圆,共度佳节。这是我第一次见到藏族孩子,清澈的双眸,淳朴的笑容,他们和汉族老师、同学亲密无间。拍摄过程中无数次想起我的中学时期,也是这样怡然惬意。

↑2021年2月26日,师生在合肥市第三十五中学展示做好的汤圆。

↑2021年2月26日在合肥市第三十五中学拍摄的汉藏师生合影。

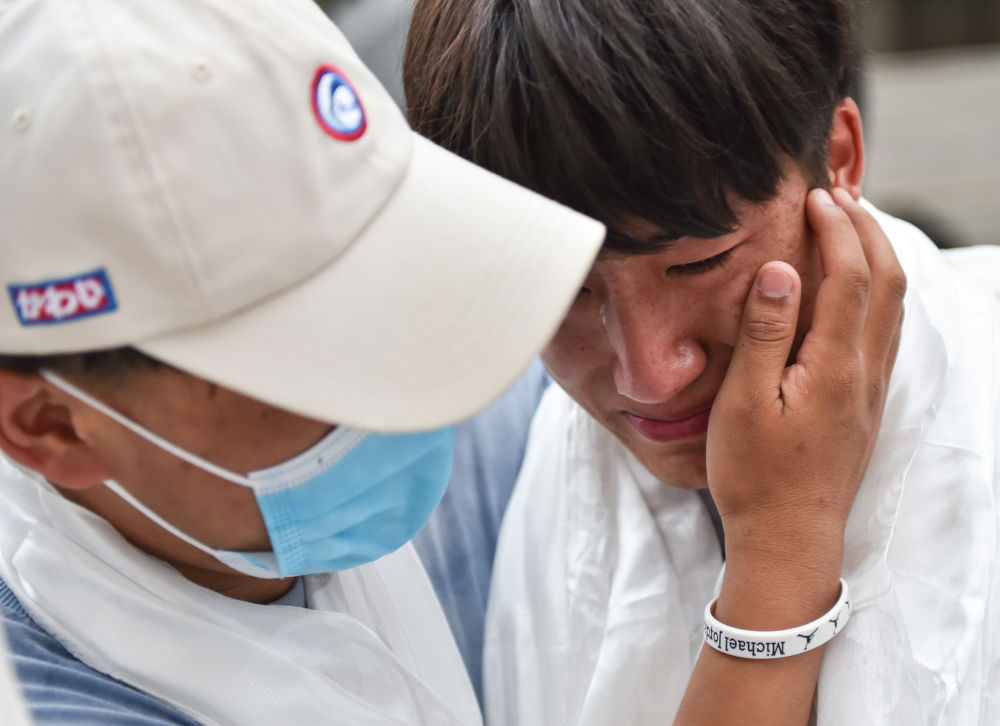

6月份的毕业季,西藏毕业班的孩子满怀笑容向同学老师献上哈达,可临近出发,却再也掩饰不住内心的不舍,泪水夺眶而出,无法割舍这三年光阴想再多多地拥抱,一届届藏族孩子在合肥收获了友情与知识,带着感动奔向未来。我按快门的手不觉颤抖,也淌下了感同身受的泪水,我的毕业季同样伴随着拥抱与热泪,这份友爱更是心中的宝贵财富。时光是那样残忍,让我们在记忆里触而不得,却又那样温柔,让我们在现实里憧憬未来。

↑2021年6月9日,在安徽省合肥市第三十五中学,西藏班的高三毕业生和同学道别。

↑2021年6月9日,在安徽省合肥市第三十五中学,西藏班的高三毕业生和同学道别。

敬爱

4月的皖北平原,春风还参杂着凉意。我带着多种设备独自踏入宿州市泗县大杨乡东赵集烈士陵园里,身形有些佝偻的老人拄着拐微微踉跄地走着,眼神坚毅。

老人名叫赵贤军,一名伤残退伍军人。1969年得知家屋后的土堆里葬着淮海战役灵璧战场牺牲的387名无名烈士后,便下定决心为这些烈士立碑守墓。从起初手写的木碑和简易石碑,到如今的一块块大理石碑、英灵纪念亭和石牌坊,50载的守候是老人对先烈的敬爱,更展示了军人的精神风采。如今的陵园花树满园,郁郁葱葱,并成为了当地爱国主义教育基地。

↑2021年3月31日,赵贤军在泗县大杨乡东赵集烈士陵园里擦拭墓碑。

↑2021年4月1日,赵贤军在泗县大杨乡东赵集烈士陵园里擦拭墓碑。

年逾古稀的赵贤军老人虽行动不便,但每天坚持拄着拐或是由老伴推着轮椅到陵园清理杂草,打扫卫生,整理花篮,擦拭墓碑;同时一直在多方联系,帮烈士“寻亲”。我的照片拍了千张,视频存了数十分钟,影像的意义也许更在这朴实的故事中。英雄无名,退伍不褪色,不忘历史缅怀先烈。

↑2021年3月31日,赵贤军走在泗县大杨乡东赵集烈士陵园里。

关爱

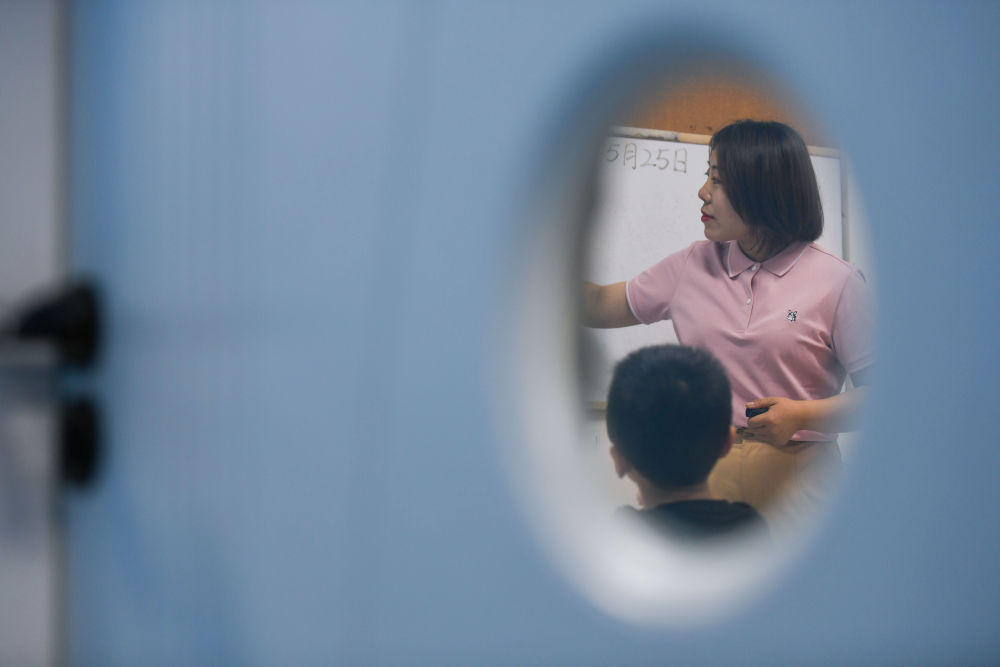

自闭症儿童又被称为“星星的孩子”,他们沉浸在自己的内心世界,和外界缺少交流,就像天上的星辰,孤独闪烁着光芒。儿童节之际,我和同事将镜头探入芜湖市一家特殊教育机构,从特教老师周敏身上了解这群“星辰之子”。

周敏一直热心公益,在2009年大学毕业后,怀揣爱心,成为一名自闭症康复老师,将爱倾注到这群特殊的孩子身上。如今12年过去了,周敏累计为上千名自闭症儿童提供康复教育,这是她最高兴的事。

↑2021年5月25日,周敏在芜湖市翰宁教育尊纳儿童发展中心给孩子们上课。

拍摄的时候,为了保护孩子隐私,我不断隐蔽镜头的“攻击性”,尝试通过足够别致的角度记录周敏的授课日常以及对孩子们的关爱。通过亲身经历,我也感受到只有爱心和耐心远远不够,更要用更专业的方法帮助这些孩子。周敏和其他老师每周都会进行专业技能培训,坚持创新进步。在这里,我切身体会到了这群孩子的艰难,也希望我的报道能让更多人关注“星星的孩子”,帮助他们更好地融入社会,拥抱正常的生活。

↑2021年5月25日,周敏(中)在芜湖市翰宁教育尊纳儿童发展中心观察孩子们的活动。

↑2021年5月25日,周敏(右)和同事在芜湖市翰宁教育尊纳儿童发展中心陪孩子们玩耍。

厚爱

又是一年教师节,老师们日复一日辛勤耕耘,为孩子们的人生注入无限可能。我再次踏入皖北平原,走进淮南市凤台县丁集镇张巷小学,采访一位因幼时患小儿麻痹症,左腿肌肉严重萎缩,拄拐上课20余年的教师李元芳。

↑2021年9月7日,李元芳下楼准备前往教室上课。

↑2021年9月7日,李元芳在自习课上带领孩子们温习知识。

↑2021年9月8日,李元芳在课间休息时和学生聊天。

透过窗,一阵阵琅琅书声传向天际,元芳老师一手拄拐一手捏紧粉笔板书,讲桌旁的板凳不只是用来坐,在感到劳累时,她放下拐杖,单腿跪在板凳上讲课。因长时间拄拐站立教学导致脊柱逐渐侧弯变形,腰和腿时常疼痛难忍,所以跪在板凳上授课是一种缓解疼痛的方式。9月的天气,热浪依旧奋力喘息,一场课下来,汗水浸润衣衫,握拐的手却依旧那样有力。教师是辛勤的园丁,把甘露轻轻洒向茁壮的新苗,老师对学生的厚爱尽在不言中。

↑为了缓解腰腿疼痛,李元芳有时会跪在板凳上给孩子们上课(2021年9月8日摄)。

↑2021年9月7日,李元芳下课后返回办公室。

可爱

皖南山区,风光旖旎,钟灵毓秀。琳琅满目的非物质文化遗产承载着徽州历史,稀有特色生物见证着生物进化的年轮。

2021年的元宵节期间,安徽歙县溪头镇汪满田村迎来了一只只硕大可爱的鱼形灯笼,村民们在佳节当夜将鱼灯高举,伴随着鞭炮烟花奔走在村间小路,小溪被笑语波动,夜空被欢声照亮,节日氛围好不浓烈,这一传承600年的黄山市民俗类非物质文化遗产在闹元宵的同时,旨在祝福新的一年一帆风顺、五谷丰登、年年有余。我作为异乡人,也被这盛况感染,相机与我一起融于这片“喜鱼游村图”中。

↑2021年2月26日晚,在安徽省黄山市歙县溪头镇汪满田村,游客和村民嬉鱼灯。

世界上体型最小的鳄鱼品种之一——扬子鳄,是国家一级重点保护野生动物,我国特有的珍稀物种,在2021年迎来规模最大的放归活动,共放归人工繁育扬子鳄530条。盛夏时节,安徽扬子鳄国家级自然保护区为扬子鳄繁殖季做准备,秋季回收鳄卵人工孵化,以便更好地开展扬子鳄种群人工繁育保护工作。

↑2021年5月13日,工作人员在安徽扬子鳄国家级自然保护区泾县双坑片区扬子鳄核心栖息地放归扬子鳄。

↑2021年7月6日,扬子鳄幼鳄在安徽扬子鳄国家级自然保护区孵育中心幼鳄饲养区的池塘内活动。

↑2021年7月7日,在安徽扬子鳄国家级自然保护区郎溪高井庙片区,工作人员收集鳄卵,并在鳄卵正上方添加标记。

↑2021年8月31日,工作人员在安徽扬子鳄国家级自然保护区孵育中心观察未满月扬子鳄幼鳄状况。

我数次进入该保护区,用相机留下了不少影像资料。幼年扬子鳄没有成年鳄那般威猛,呈现出反差萌,手掌大的身躯,明亮的双目,透露着一丝别样可爱之气。

扬子鳄作为恐龙近亲,迄今已有2亿多年历史,对研究古代爬行动物的兴衰和研究古地质学和生物的进化有着重要意义。最新一次的科学考察数据显示,扬子鳄野生种群数量已从最低谷时的约120条,上升到目前的约200条,种群衰落趋势已经得到彻底扭转。

↑2021年8月31日,未满月扬子鳄幼鳄在安徽扬子鳄国家级自然保护区孵育中心的饲养箱内活动。

↑2021年8月31日在安徽扬子鳄国家级自然保护区孵育中心拍摄的孵化中的扬子鳄鳄卵。

2021 悄然离去

2022 充满期待

生活有限

但爱永恒

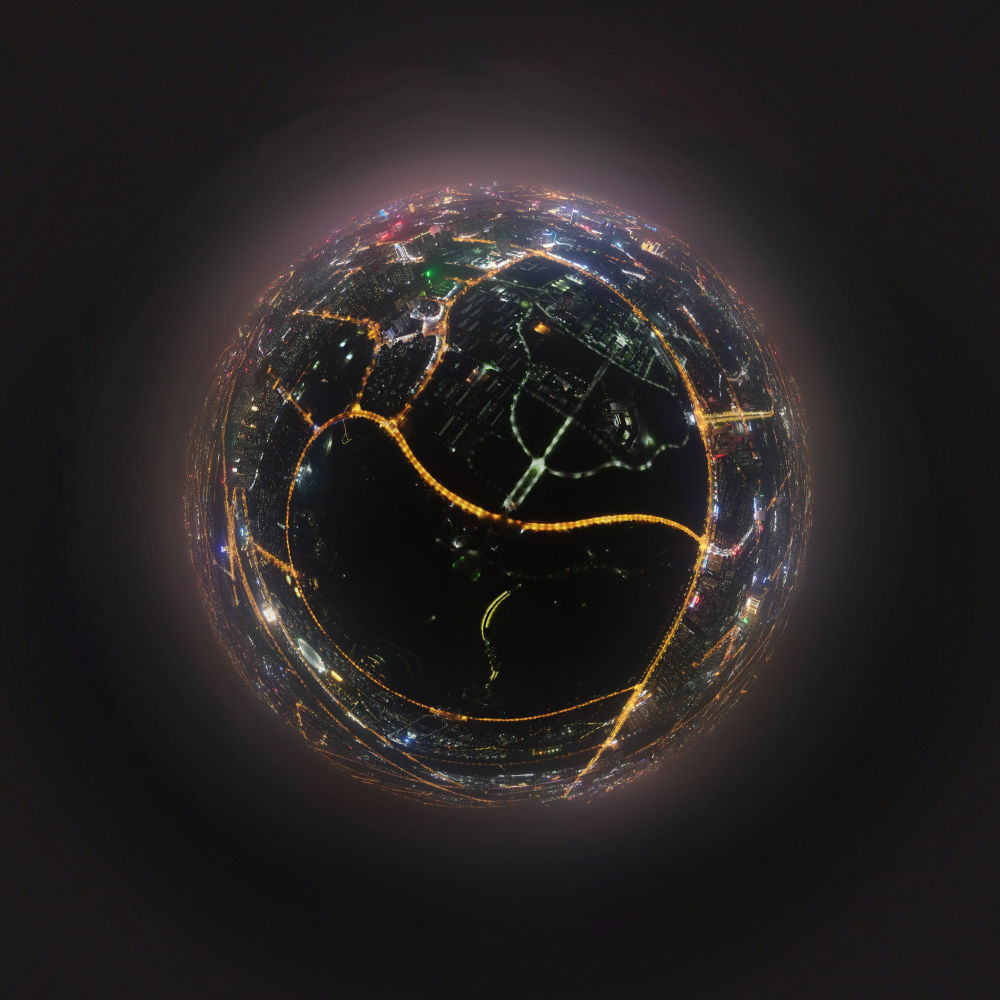

↑2021年5月18日晚拍摄的合肥市蜀山区的“心形公路”。

我想继续用相机去凝结各式各样的爱

为2022比心

↑2021年5月17日晚拍摄的合肥市蜀山区的“心形公路”。

扫描下图中的二维码,观看韩旭在2021年的其他报道:

↑2021年11月11日,韩旭在安徽黟县塔川村附近采访。

监制:兰红光

统筹:鱼澜 费茂华 周大庆 刘金海

记者:韩旭