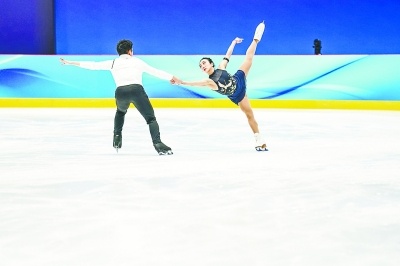

花样滑冰。

短道速滑容易追尾。

“躺赢”的雪橇比赛却让很多运动员谈之色变。

冰舞。

1、短道速滑的“追尾”,你看懂了吗?

在短道速滑比赛中,常常出现运动员相互碰撞、人仰马翻的情况。那么,发生碰撞的时候,谁有理?谁犯规?你了解吗?

根据国际滑联的相关规则,有几种情况会被判罚犯规,一是脱轨,二是阻挡,三是协助犯规,四是蹬踢冰刀。其中,阻挡是出现频率最高的犯规。规则规定,运动员的以下行为会被判为阻挡犯规:阻挡、拦截、变线或用身体的任何部位推另一名滑行者;横向穿过另一名滑行者的路线,从而引起碰撞和干扰。

在短道速滑比赛中,对被犯规的运动员是有救济机制的。比赛中运动员一旦被撞,而且撞人的选手被判犯规、且被撞选手在冲撞发生的时候处于第一或第二位,则被撞选手可以被判进下一轮。

但是,如果碰撞发生在决赛中,那被撞的运动员就只能自认倒霉了,最典型的案例就是盐湖城冬奥会上澳大利亚选手布拉德布瑞意外夺冠的那次比赛。当时在男子1000米决赛中,4名领先的选手在最后一个转弯处全部摔倒,滑在最后一名的布拉德布瑞幸运得金。

2、花样滑冰和冰舞,你分清了没?

如果要问冬奥会上哪个项目堪称力与美的完美融合,那肯定非花样滑冰莫属。优美的旋律、曼妙的身姿、令人眩晕的旋转、叹为观止的跳跃……作为集艺术表现力与冰上运动技巧于一身的项目,花样滑冰的观赏性极强,往往是历届冬奥会上的收视热门。

可有一个疑问一直让不太资深的冰迷感到迷茫:同样是一男一女搭档上场,同样是伴随着悠扬的旋律在冰上翩翩起舞,同样是裁判打分分出胜负,同样是两段时长不同的表演……但一个叫冰舞,一个叫花样滑冰,这该如何区分呢?

双人滑包括短节目和自由滑两个部分,而冰舞则分为韵律舞和自由舞。其实,对普通观众而言,区分二者有个最简单的方法,那就是看女伴的裙子长度。

由于跳跃是双人滑的重要技术之一,因此为了方便跳跃,双人滑女伴的裙摆会相对更短。而冰舞中没有跳跃动作,因此冰舞女选手的裙摆可以更长一些。

此外,冰舞与双人滑的侧重点不同,冰舞更侧重舞步,而双人滑的技术动作构成则更丰富。

还有,北京冬奥会花样滑冰项目将产生五枚金牌。对这一项目不太熟悉的人可能会产生疑惑:男子单人滑、女子单人滑、双人滑、冰舞,数来数去只有四个小项,那这第五枚金牌从何而来呢?

其实,这一枚金牌来自2014年索契冬奥会开始新增设的团体赛项目。按照竞赛规程,团体赛涵盖全部四个奥运会花滑单项,获得参赛资格的队伍将分别派出一名男子单人滑、一名女子单人滑、一对双人滑和一对冰舞选手参赛,每名/对选手均须参加短节目/短舞蹈的比赛,总分进入前五名的代表队进入自由滑/自由舞的竞争。

团体金牌的出现,让同一名花样滑冰运动员在一届冬奥会上获得两枚奖牌成为可能。

3、“躺赢”的雪橇项目,

运动员为何谈之色变?

在北京冬奥会上有这样一个“驾驶类”项目:它不仅全程下坡,还没有方向盘,运动员只需“躺着”就能赢得金牌,甚至还可以两个人一起躺。然而,这个项目却让很多运动员谈之色变,它就是雪橇。

冬奥会上的雪橇比赛为无舵雪橇,早在1480年就已经出现在挪威,1883年瑞士达沃斯举行了世界第一次无舵雪橇比赛。从1889年德国成立无舵雪橇俱乐部开始,这项运动迅速在奥地利、德国、意大利、美国等地兴起。国际雪橇联合会的正式成立,让这项运动步入快速发展阶段,并在1964年奥地利因斯布鲁克冬奥会上被列为正式比赛项目。

雪橇之所以被称为最危险的项目,不仅在于它滑行速度奇快,更在于它最“放飞自我”的驾驶方式。运动员们驾驶的雪橇不仅前部没有舵板,后部也没有制动闸,整个滑行过程只能靠运动员单手拉住雪橇皮带,并利用身体姿势的改变来操纵雪橇。其间要经过左右弯、急转弯、S形弯和迷宫式弯道等11到18个弯道,赛坡落差达100到150米,可谓真正勇敢者的游戏。

因为项目的危险性和专业性,雪橇比赛对竞赛场地的要求也极为严苛。目前全世界只有17座标准雪车雪橇场馆,分布在11个国家(地区),其中有10座位于欧洲,而坐落于延庆的国家雪车雪橇中心则是我国第一座标准雪车雪橇场馆。

北京冬奥会雪橇比赛共设有男子单人雪橇、女子单人雪橇、双人雪橇和雪橇团体接力4个小项。

雪橇并非我国冬季运动的强项,但自2015年从零开始挑选跨项运动员组建海外集训队,到完成北京冬奥会全项目参赛的目标,中国雪橇队仅用了不过6年的时间,实力增长很快。在北京冬奥会上,中国队将派出男单选手范铎耀、女单选手王沛宣、双人组合黄叶波/彭俊越参赛,他们除了参加单项比赛之外,还将共同组队参加团体接力赛。尽管是首次参加冬奥会,谁又能肯定地说在这个0.001秒决定谁能“躺赢”的比赛中,中国选手没有机会站上领奖台呢?

4、高山滑雪,为何要“看天吃饭”?

冬奥会各项目的资格赛已临近尾声,选手们正为通往北京的门票做最后努力。但新年伊始,高山滑雪世界杯男子项目的首站比赛就取消了。1月6日,降雨、大雾和强风天气,使得原定于克罗地亚首都萨格勒布举行的男子回转赛事搁浅,办赛似乎遭遇开年不利。

不过,由于天气太差而导致的赛事改期、取消,在高山滑雪中其实屡见不鲜。北京冬奥会也已在科技加持下,做好了应对准备。

高山滑雪被誉为“冬奥会皇冠上的明珠”,但当赛道动辄近千米的落差、选手动辄超百公里的时速,与山区多变的环境叠加在一起时,这个项目便不可避免地成为受天气影响的“重灾区”之一。

最近三届冬奥会,2018年平昌男子滑降项目因七级大风推迟了4天。2014年索契的浓雾使女子超级大回转等项目延迟开赛。2010年的温哥华,连日降雨和温度过高使得雪况泥泞,无法达到“冰状雪”的标准,男子滑降、女子全能全部推迟。

必须承认,期待高山滑雪这样的项目比赛条件恒定、宜人是不现实的,也并不是每个人都能在与自然的斗争中胜出。冬奥会上经常出现几十人不能完赛的情况,完赛率不过半也不稀奇。2018年,中国选手孔凡影在女子大回转中排名第55,81人参赛仅58人有成绩;2010年男子大回转中,101人参赛仅48人有成绩……

除了高山滑雪,北京冬奥会的项目中有七成都在雪上进行,天气保障压力不可谓不大。据了解,2016年,中国气象局成立了冬奥气象服务领导小组。2017年,北京冬奥组委设立了气象办公室,专门协调对接冬奥气象服务需求。近年来,以冬奥赛场为核心,气象部门组织开展了复杂地形下冬季多维度气象综合观测试验,在北京城区、延庆和崇礼及周边地区共建设各种现代化气象探测设施441套,提升了冬奥赛区气象综合监测能力。

北京冬奥组委场馆管理部部长姚辉介绍,目前,延庆的高山滑雪赛道已经可以做到“分钟级”和“百米级”的预报,提前预判比赛是否具备开赛条件。

综合新华社电