李宝凤在创作剪纸作品。

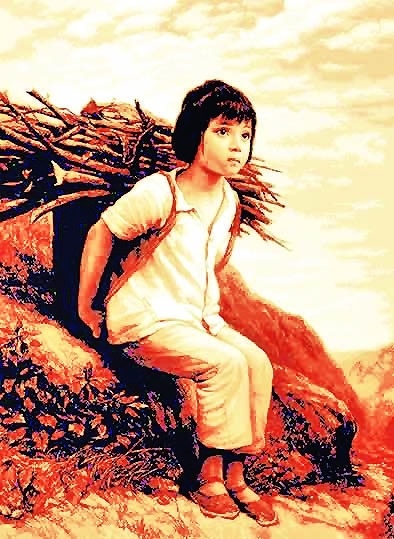

在李宝凤的手里,那些极普通的纸像被施了“魔法”,有的变成关东雪景,朗朗的天空、绒绒的雪坡浑然一体;有的变作幽深宁静的深谷,两只小鹿漫步林间,悠然饮水;有的化身背柴回家的姑娘,小憩中凝望着天边远去的大雁……

在李宝凤的手里,原本用于分割的剪子,却连接起了世间万物。剪影舞动间,大好河山、神话故事、关东风情、瑶族姑娘,跃然于纸上,也将她——一个乡村姑娘的命运与剪纸艺术脉动相连,携手走向更广阔的天地间。

在李宝凤的手里,剪纸不再拘泥于特定的颜色、图案和技法,而是将国画、年画、版画、油画、装饰画的精髓融入其中。她让这门起源于中国乡土的民间艺术,充分汲取世界艺术的营养,从而走向世界。

■ 400份作品

开启农村姑娘艺术人生

1984年的冬天,在吉林省长春市双阳区一处偏僻的小山村里,冰雪覆盖了农庄。屋里的热炕头上,一个青涩的胖丫头一手持剪刀,一手拿红纸,纸屑掉落间,手里的剪纸形象渐渐清晰。

剪纸,是东北女红中一个重要的部分,妇女们剪窗花、剪鞋样、绣枕套,都离不开剪纸的基础。李宝凤继承了母亲的心灵手巧,从小就爱趴在炕上画画剪剪。剪得越来越多,剪得越来越好,老李家的胖丫成了十里八乡有名的巧手。

这一年,刚满18岁的李宝凤,成功地用400份日常生活中随手剪出来的作品,改变了自己的命运。当年,恰逢当时的县职业高中开设音体美专业班,专门培养特长生,毕业后任教。初中都没毕业的李宝凤自然不符合招生的要求,但小姑娘凭着一股子犟劲儿,回到家挑选了400份自己平时攒下来的作品,有蜡笔画,有零碎的剪纸,直接去找校长。手握远超同龄人水平的剪纸作品,再加上初中老师帮忙说情,李宝凤总算如愿成了一名旁听生。

这日积月累攒下来的400份作品和一个旁听生的身份,帮助李宝凤走出了乡野田地,开启了自己的艺术人生。

■ 3分钱的蜡笔

逼出童趣剪纸“乡土教材”

两年的学习生涯转瞬即逝,因为美术成绩特别突出,尽管是旁听生,李宝凤还是如愿成为一名乡村小学的美术教师。

彼时,村小的条件简陋,3分钱的蜡笔对孩子们来说是奢侈品,连画纸也很稀缺。“那时候农村有抽旱烟的习惯,许多家长都是把孩子用过的作业纸拿来卷烟,要是涂上了蜡笔,就没法用了。”想起那时没有色彩的美术课,李宝凤还唏嘘不已。

在这期间,吉林省新出了一套美术教材,里面收录了许多经典的美术作品,有国画,有油画,其中许多作品和技法李宝凤从未接触过。

自己不懂,就更没有办法教孩子们了。于是,生性直爽的李宝凤大着胆子给教育厅写了一封信,建议教育部门结合农村孩子们的实际情况编一套“乡土教材”。一周后,教育部门的回信来了:“你的建议非常好,你能不能先行做尝试?”

得到鼓励的李宝凤一下子有了动力,心里的许多想法也有了用武之地。

既然孩子们用不起色彩,看不懂名画,那就教他们剪纸吧。剪刀家家都有,废纸也能利用起来,不仅不用色彩,还能锻炼他们的动手能力和想象力。

三年下来,李宝凤带着孩子们创作了一批童趣剪纸作品,其中200多幅在省市、国家、国际少儿大赛中获奖,13幅作品收入《世界当代少儿美术书法摄影作品精选》。

■ 55位红楼梦中人

带剪纸技艺登上大雅之堂

因为教学能力突出,李宝凤被评为“吉林省先进教师”。1996年,她被调到了规模更大的县中心小学任教。在这里,她有了自己的工作室和展厅。除了给孩子们上剪纸课,她有了更多的时间进行自己的剪纸创作。

因为自小喜欢《红楼梦》,她萌生了以《红楼梦》内容做剪纸的想法。“当时就用的普通的大红纸,每个人物都反反复复剪了好多遍。”几年积累下来,一幅长3米,高1.5米,包含了55位红楼人物的剪纸作品《红楼梦·大观园》终于完成了。

1999年的春节前,她把有关《红楼梦》的剪纸作品用一张大报纸一包,和丈夫买了两张硬座火车票踏上了去北京的旅程。

这次进京,让从东北农村走出来的李宝凤带着她的剪纸艺术真正登上了大雅之堂。“红盏一丈现红楼,满眼群芳百态收。也似娥皇铺彩石,神工巧剪世无俦”——“红学”泰斗周汝昌如此评价。

声名鹊起给了李宝凤更大的信心,在地方政府的支持下,李宝凤开始尝试把剪纸艺术做成地方特色产业。为了打开市场,她从技艺的精进入手,在剪纸中借鉴国画、年画、版画、油画、装饰画和摄影的有益经验,同时吸纳地方戏曲、诗歌、民歌和少数民族元素,创作了一大批令人惊叹的剪纸作品。

■ 3万多个学生

剪出不一样的命运轨迹

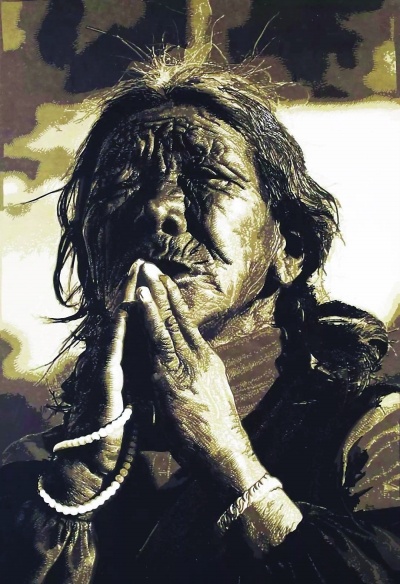

李宝凤把每种颜色剪出一个模样,再用五六十幅这样“千剪不断”的单色作品套成一幅色彩斑斓的作品,呈现出了水彩画的效果;在此基础上,她又和同事们改良纸张的制作工艺,和剪纸技艺结合起来增强作品的质感,创作出足以“乱真”的剪纸“油画”作品。

在她的手里,剪纸不再拘泥于特定的颜色、图案和技法,成了真正属于纸的艺术。“宝凤剪纸兼顾刀法与纸感的和谐、写意与写实的和谐、精巧细腻与想象延伸的和谐、传统手法与新技艺的和谐。”画家李自健评价说:“不愧是‘天下第一剪’”。

她还用改变自己命运的剪纸艺术去改变其他人的命运。她到全国各地去宣传讲解剪纸艺术,迄今已培训了3万多人;她给聋哑孩子和自闭症儿童免费上课,让他们从剪纸中得到快乐,掌握一门技艺;她教授身有残疾的群体学会剪纸,让他们用力所能及的劳动获得收益,她还让他们的亲属、子女都来学习,创作出来的作品由她负责回收、销售。

她和丈夫建起了占地近6万平方米的剪纸艺术博物馆和艺术学校,让更多的人了解剪纸艺术,让更多的孩子学习并且爱上这门传统艺术。当被问起能为社会做些什么?李宝凤常常说,“我捐我的文化,因为它可以属于所有人。”

■ 千剪不断 神乎其技

“这是剪纸?太惟妙惟肖了,我还以为是水彩画呢!”这是一位网友的留言。

因为作品太生动,李宝凤不断被人误解。被误解的根源,其实是李宝凤对剪纸进行了创新:采用了多层套色剪纸方法。

这种方法,说起来很简单,就是每一种颜色剪出一种模样,最后多种颜色套在一起。但是做起来很难,多层套色中的每一层,都是一幅完整的单层剪纸作品。单层剪纸必须“千剪不断”,每一部分都应当连在一起,否则就成了剪贴画。

单层剪纸做出来后,再一层层地贴上去,有多少种颜色就有多少层,为了保证效果,大部分画都有五六十层,这样才有了我们现在看到的,水彩画的效果。

“水彩画”,只是李宝凤剪纸作品中的一种。最绝的是“油画”!因为太逼真,还闹过一个笑话,李宝凤在举办个人剪纸展览的时候,还曾被观众误认为是拿“油画”来充数。

很多人在展览上小声讨论:“这真的不是油画?太难以想象了!”

甚至有人在网上质疑李宝凤,直到亲自去看了展览,才发微博承认李宝凤技艺的精湛。

综合新华社、中新社报道