今天(13日)上午,国家文物局召开西藏考古发现汇报会,通报了4项西藏重大考古发现的研究成果,包括:切热遗址、玛不错遗址、格布赛鲁遗址和当雄墓地。其中,切热遗址是青藏高原腹地少见的、具有明确地层堆积的史前早期人类活动遗址,填补了青藏高原腹地距今8000年至10000年史前考古文化的空白,更重要的是,遗址发现一处石制品密集分布区,据此有望逐步揭开约1万年前华北人迁徙进藏的久远历史。

西藏切热遗址 有望揭开华北人迁徙进藏史

这是一枚细石核,不到两厘米,表面有棱角、有“削痕”,是用特定的工具压制、“切割”后的效果。这就是被“切”下来的那一小部分,被考古专家称为细石叶,边缘锋利如刀刃,大小也就几毫米到几厘米,是约1万年前青藏高原切热人群曾使用的工具。“削”石制“刀”,难度极大,小小的细石核、细石叶,凝结着旧石器时代青藏高原远古人类的大智慧。

中科院古脊椎所研究员 高星:它的形态就像韭菜叶一样,镶嵌到木柄或者骨柄上,作为石刀来用的。另外它还有其他的功能,比如说作为箭头来进行射猎活动。非常精细,非常小巧,非常精美,表明当时人对石器制作技术的驾驭、原料的应用,已经达到了炉火纯青的程度了。

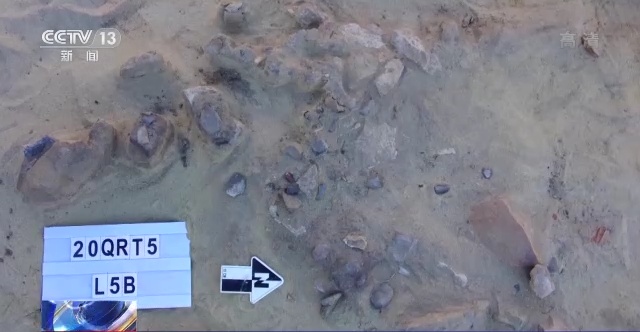

这些让考古专家连连称奇的石制工具,就出土于西藏阿里的切热遗址。据介绍,细石叶、细石核等旧石器时代遗存,在青藏高原地表多有发现。而地表采集的遗存无法确定原生地层、测定年代,究竟何时青藏高原上出现了人类活动,这一重大课题半个世纪以来一直悬而未决。2011年,中科院古脊椎所张晓凌副研究员率领考古队开始在西藏地区进行调查,2012年在阿里地区噶尔县狮泉河岸边发现几处有潜力的地点,其后经过进一步的调查、试掘,确定切热遗址有重大研究价值。2020年8—9月该遗址被正式发掘,在近70平方米的面积内出土文化遗物5000多件,旧石器时代青藏高原一段早已消失的人类历史,随之慢慢浮现。

中科院古脊椎所研究员 高星:切热这个遗址是在西藏地区,尤其在阿里这个区域首次发现原地埋藏的细石叶文化遗存。就是大约在1万年(前)左右,史前人类已经登上高原的腹地,在狮泉河两岸进行生产和生活。

考古专家介绍,近3万年前,细石叶遗存首先出现在华北地区,约15000年前达到繁盛时期。而西藏切热遗址发现的细石叶等文物,与华北遗存高度相似,且时间相对靠后。哪个区域的远古人类迁徙到了青藏高原?答案也变得明朗起来。

中科院古脊椎所研究员 高星:可能从旧石器时代晚期就开始了,实际上是不同时期、不同人群不断地迁徙到这个地方,它的主要来源应该是在华北。

据介绍,在整个旧石器时代,也就是99%的人类历史中,人类因食物、资源的变化,经常迁徙移动、居无定所。此前,中科院古脊椎所张晓凌的考古队,在西藏那曲尼阿底遗址,发现了4万年前人类活动轨迹。切热遗址的发现,填补了4万年后青藏高原人类生存适应、藏族人群形成过程的一段历史空白。

中科院古脊椎所研究员 高星:古代人群无论是他们的遗骸,还是他们文化遗存,不会全部保留下来,所以用考古的资料来书写人类的历史,只能是断断续续的。这个拼图恐怕永远不能拼得完完整整,但是它大的轮廓可以建立起来。

玛不错遗址 揭4000年前青藏高原渔猎图景

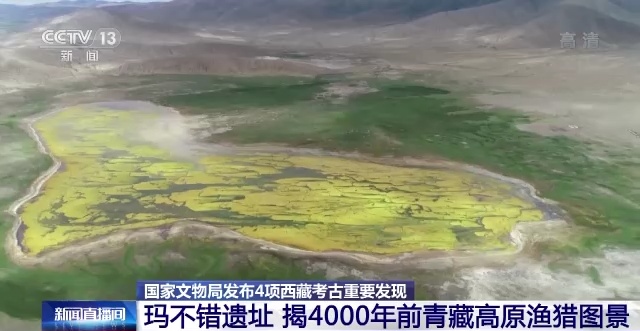

国家文物局今天(13日)通报的4个“考古中国”项目中,玛不错遗址是一处史前聚落遗址,代表了一种新的考古学文化类型,它的发现,有望让我们了解4000多年前,青藏高原上人类的渔猎生活。

玛不错遗址的发现,源自一次偶然。2017年夏天,湖岸修建通往牧场的村道,才露出一段剖面。2019年第二次青藏科考“人类活动历史及其影响”科考分队,在这里陆续发现了丰富的文化堆积。

后经过北京实验室的年代检测,初步得知玛不错遗址的年代可能距今4000多年,也就是新石器时代晚期。此时,青藏高原腹地高海拔湖滨地区,已有定居人群。而“玛不错”仅是日喀则境内一个不起眼小湖,为何人类会来此生活?

随着考古发掘的推进,经初步采样和浮选,调查队员发现了鱼类等动物骨头,以及燃烧过的木炭等。木炭以冷杉、圆柏为主。这反映出该文化层所处的时代环境,温度、降水、植被都比现在好。专家推测,临湖而渔,穿林狩猎,良好的环境有助于人类在高原生存生活。另外,遗址还出土了猪骨,是否表明这里的人们已经开始驯养家畜、过上定居的生活?还有待于进一步分析研究。

2018年,考古工作者在西藏第一大湖“色林错”南岸,发现了尼阿底遗址,证明了人类在距今3到4万年前已经登上青藏高原。而玛不错遗址的发现和发掘,进一步反映出早期人类在高原上相对具体的生活图景。

西藏格布赛鲁遗址出土百余釉砂珠

最新通报的“考古中国”成果中,格布赛鲁遗址是一处包含有建筑和墓地的综合性遗址,距今3600年至2100年,年代跨度长、文化内涵丰富,尤其是遗址出土的釉砂珠,工艺技术可能来源于埃及。这一发现初步表明,在商代早期,我国西藏地区就与周边文明存在交流互动。

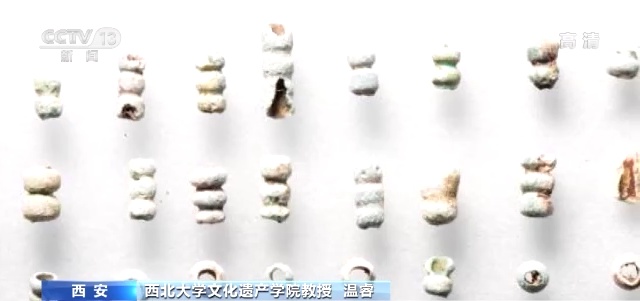

格布赛鲁遗址位于西藏阿里象泉河北岸,从2017年到2020年,经历了长达四年的考古发掘,出土大量的铜器、陶器、玛瑙珠等文物。而遗址还发现了200余件釉砂珠,尤其让考古专家感到惊奇。

西北大学文化遗产学院教授 温睿:我们没想到这个墓地会出土釉砂。这个碳14测年大概在距今3600年左右,大概相当于中原地区的商代早期,比我们熟知的三星堆遗址还要早几百年。这个是我们目前中国境内出土的年代最早的釉砂之一。

釉砂珠,是原始形态的玻璃,由石英砂、碱和石灰石混合在一起,在700—800℃间烧成胎,表面再涂上一层釉料后最终烧成,制作工艺相当复杂。将釉砂珠串成项链,甚至做成瓷砖,是古人一种昂贵的艺术追求。

西北大学文化遗产学院教授 温睿:早期的墓葬里边会有一些珠饰品,但是是这个天然材质的,比如说玛瑙珠。所以我们对于釉砂珠的研究,第一个问题就是它到底是从哪来的。

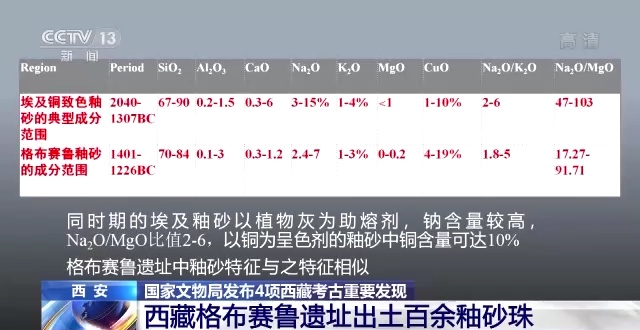

专家介绍,分析成分和制作工艺是研究陶瓷的两个重要维度。同时期,我国新疆天山地区也曾出土过釉砂珠,两者外形虽然相似,但成分不同,这就说明它们来源不同。随即,考古专家将目光转向南亚地区,同时期,南亚地区是釉砂珠的生产中心之一,却发现,它们的制作工艺又有很大差异。最后,考古专家将目光转到更远的埃及。

西北大学文化遗产学院教授 温睿:在埃及地区无论是外观上、成分上,还是制作工艺上,都能够找到与之类似的产品。它外面有一层薄薄的釉,就是这个玻璃质的物质,富含钠,我们叫它高钠釉砂,埃及生产这种高钠釉砂。

埃及是世界上釉砂制品的重要起源地,距今6000多年前就已经存在釉砂生产。尽管有诸多相似,但西藏格布赛鲁遗址的釉砂珠,在质量等方面与之仍有较大差异。考古专家综合判断,西藏格布赛鲁遗址的釉砂珠,其制作工艺极有可能源于埃及,但是从埃及地区到西藏的阿里地区仍存在学界目前尚不了解的传播过程及传播路线。

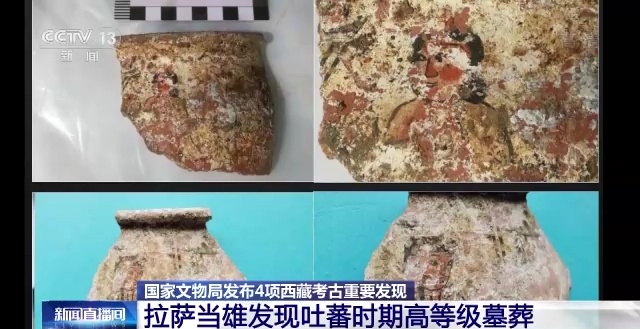

拉萨当雄发现吐蕃时期高等级墓葬

国家文物局本次通报的“考古中国”项目成果中,还有一项唐代的考古新发现。通过抢救性发掘,拉萨当雄吐蕃墓地出土了石质围棋棋子以及雄狮鸟纹金耳勺等珍贵文物,极具唐朝风格,为认识唐朝、吐蕃文化交流提供了新材料。

位于拉萨北部当雄草原的吐蕃墓地分为南北两区,当雄墓地共发现封土墓52座,已发掘14座。碳十四测年显示,墓葬年代为公元7至9世纪。

2020年至2021年,发掘出土文物涵盖了金银器、陶器、铜器,以及漆器、青金石、玛瑙、珊瑚、绿松石、珍珠等,总计300多件套。尤其出土了90多颗黑白石围棋子,具有中原文化特征。据介绍,我国围棋源于春秋时期,唐代以后风靡全国。此外,墓中还出土了雄狮鸟纹金耳勺,柄部为朱雀造型,与唐代两京地区一些器物上的纹样相似,显示了吐蕃与唐朝的密切文化交往。

白居易说“圆鬟无鬓堆髻样,斜红不晕赭面状”,描绘的是长安流行赭色饰面的女妆习俗。而更让考古专家惊喜的是,出土陶器碎上就发现了“赭面”人物,陶器上出现吐蕃“赭面”,这在青藏高原考古中这是首次。

当雄吐蕃墓出土文物,显示出当时吐蕃文化与中原唐文化的关系已十分密切,为研究吐蕃时期的考古学文化面貌、唐蕃文化交流等重大课题提供新的历史资料。