为扭转长江生态环境恶化及生物多样性下降趋势,2021年1月1日零时起,长江流域重点水域实行“十年禁渔”计划。

洞庭湖是我国第二大淡水湖,与长江相通,具有调蓄长江水资源的重要功能。洞庭湖区的禁捕,涉及渔民家庭人口3.6万人。这些渔民大多是祖辈几代一直在湖上以船为家、以捕捞为生,上岸后面临着安置和就业等生计问题。

长江“十年禁渔”一年来,离开了渔船的渔民们生活情况如何?禁渔以后的洞庭湖区正在发生着什么?

上岸

长江一直是我国水生生物资源的宝库,然而多年来,由于受到拦河筑坝、水域污染、过度捕捞等多种人类活动的影响,它的生物多样性持续下降。

作为一项国家决策,从2021年1月1日零时起,在长江干流、重要支流等重点水域实行暂定为十年的禁渔。这项史无前例的大工程,它既涉及分布于长江的4300多种水生生物,也涉及23万多渔民。那么如何让它在保护优先、恢复生物资源的同时,也以人为本、保障渔民的利益。如何让它既是一项生态工程,也是一项民生工程,这些问题就成为摆在所有禁渔区域的共同课题。

洞庭湖是我国第二大淡水湖,与长江相通,具有调蓄长江水资源的重要功能。长江“十年禁渔”之前,洞庭湖区的渔民大多是祖辈几代一直在湖上以船为家、以捕捞为生。 2013年《新闻调查》曾对岳阳当地引导洞庭湖渔民上岸定居做过报道。2019年底洞庭湖禁捕,上岸彻底上岸,陈爱高一家也搬到了岸上居住。

陈爱高家有五条船,其中用来居住的连家渔船有20多年了。几平方米大的小船屋虽然狭窄,但对从小生活在湖上的陈爱高来说,这就是他生活了几十年的家。

渔民 陈爱高: 那一天我交船的时候,离开我住了二十多年的那艘船,我挥泪告别,说句心里话那个时候的滋味很难过。

长江“十年禁渔”涉及23.1万渔民、11.1万艘渔船。对渔民的船网渔政部门首先要做评估,发放补偿金,然后回收。

岳阳市农业农村局副局长 高四新:船网的回收都是请第三方评估公司进行评估,然后进行公示,公示以后渔民能够接受,签订协议,然后把他的渔船渔网进行回收、拆解、处置。

渔民 陈爱高:把船交了之后,我说我们一家人这是离湖上岸不再从事打鱼了,这时候我们不能回头看这条船了。

以湖为生,以船为家的渔民因为长江“十年禁渔”,命运发生了改变。2020年1月1日起,长江流域332个水生生物保护区率先实行永久性全面禁捕。2021年1月1日起,长江流域重点水域实行暂定为期10年的常年禁捕,禁捕范围涉及全国十五个省市。

长江“禁渔十年”,为什么是十年?不是更短也不是更长?

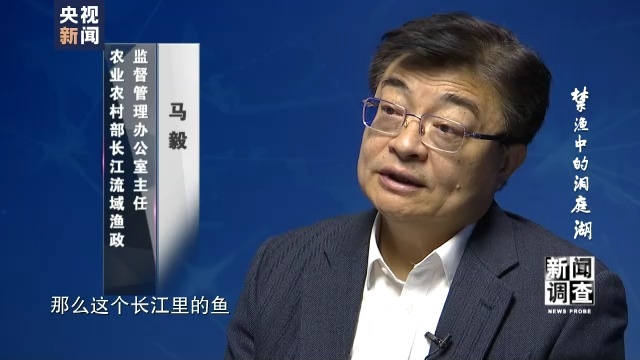

农业农村部长江流域渔政监督管理办公室主任 马毅:从生物学角度来讲,长江里的鱼48%是鲤科类,这些鱼的生长三、四年为一个世代,那么十年的时间可以让这些鱼经过三、四个世代的恢复。但政府决策的时候,考虑的可不只有这一点因素。禁捕的除了鱼以外、甲壳类、贝壳类包括藻类这些经济物种我们都给禁了。一个生物多样性的恢复是一个缓慢的过程,所以定三五年肯定不行,所以先暂定十年。

长江分布有4300多种水生生物,其中鱼类440多种,170多种为长江特有物种。长江一直被誉为我国淡水渔业的摇篮、鱼类基因的宝库,而目前历史上有分布但已难以采集到的鱼类高达134种,占长江鱼类总种数近三分之一。

迷魂阵、绝户网曾是洞庭湖渔民长期使用的捕捞工具,这些捕捞工具能将大鱼小鱼一网打尽。无节制的捕捞,加上拦河筑坝、采石挖沙,环境污染等原因彻底改变了鱼类的栖息地,破坏了鱼类家园,造成鱼类资源逐年减少。

湖南省水产科学研究所研究员 伍远安:20世纪70年代到80年代,一直到20世纪末,这个资源都是在衰退,然后到21世纪初以后问题更加严重。体现在物种的数量大幅减少,然后物种的种群越来越小。

伍远安介绍,从20世纪70年代起,湖南省水产科学研究所就开始在洞庭湖做鱼类资源调查,而他本人从1986年起就参与这项调查,并一直持续到现在。

目前长江珍稀物种“水中大熊猫”白鱀豚和“淡水鱼王”白鲟处于灭绝前兆的功能性灭绝,长江鲟野外种群基本绝迹,曾经极为丰富的长江经济鱼类资源量接近枯竭。

20世纪50年代长江渔业资源年捕捞量达45万吨,占到全国淡水捕捞总产量的60%。近年来,在捕捞技术手段不断更新换代的情况下,每年的捕捞量仍不足10万吨,仅占全国水产品产量的0.15%。长江“十年禁渔”,就是为了扭转长江生态环境恶化的趋势,让长江的生物多样性得到有效的恢复。

整个长江流域禁渔范围内,湖南省域包括洞庭湖区,禁渔的地位和价值怎么看?

王元宝 湖南省农业农村厅渔业渔政管理处处长:洞庭湖在长江流域是号称为两个肾之一,一个是鄱阳湖,一个是洞庭湖。从渔民分布来讲应该这两个湖最多,不是长江干流最多。作为两个渔民最多的省份之一,我们把这块工作做好,就是说整个长江流域禁渔,就攻下了这个重要的关口。

就业

1959年,从洞庭湖传唱出一首唱遍了大江南北的歌曲,“洞庭鱼米乡”。歌中唱道,千张白帆盖湖面,金丝鲤鱼装满仓,可以说是当年洞庭湖的写照。现在东洞庭湖环视四周,看不到一艘渔船。渔政人员跟记者说,这样的场景他们也是适应了好久才习以为常。那么离开了连家船的渔民,他们去向哪里?没有了迷魂阵、绝户网的洞庭湖水面下情况如何?禁渔以后的洞庭湖区正在发生着什么呢?

洞庭湖区的禁捕,涉及渔民家庭人口3.6万人。渔民上岸后首先面临安置和就业的问题。实际上,从2009年开始,岳阳市就在所辖洞庭湖区引导渔民上岸定居,当时一些渔民得到政府的住房补贴,在岸上购买了住房。陈爱高现在的住房就是那时购买的。

渔民 陈爱高:这十年之前就是号召渔民上岸,在此期间我们还在湖里打了十年的鱼。离上岸大概还有一个半月的时间装修好, 我跟我老婆到家一看方方面面还行,还像个家的样子,还不错,我心里就稍微有点安慰。

岸上有了家,陈爱高夫妇心里踏实了许多,但很快就有了新的烦恼。

在湖里自如驾船的刘元珍,一上岸却被简单的出行工具难住了;而丈夫陈爱高虽然曾是湖上打鱼能手,可一到岸上就开始为最基本的生计发愁。

由于常年生活在湖上,许多渔民没有条件到岸上读书,除打鱼以外缺乏其他技能,上岸时已人到中年,重新就业面临许多困难。

禁渔以来,如何做好退捕渔民就业帮扶工作,就成为禁渔区域内各级政府首先要解决的一项民生工程。

岳阳市就业服务中心就业援助科科长 刘苗:他们基本上没有什么就业优势,主要体现就是劣势。 比如他们进行捕鱼,收入相对较高,我们也做了一个调查,他们一般一年的收入普遍平均在8~10万,高的那就更高了。他们再通过其他的方式就业,很难找到这么高薪的工作了,所以这就是他们的劣势。

2020年5月,渔民吴新平上岸后到了岳阳县一家企业打工,他说工友中有不少也是上岸渔民。

吴新平说,离开工厂的渔民除了觉得挣钱少以外,还有一个原因就是适应不了工厂严格的管理制度。

渔民 吴新平:我以前的自由生活习惯了,突然之间朝九晚五的生活,一种快节奏模式的生活,我就受不了那种约束。

挣钱不如以前多,工作环境限制多,让不少上岸渔民选择离开工厂另寻出路。那么他们究竟有怎样的就业意愿呢?

岳阳市就业服务中心就业援助科科长 刘苗:上岸之后,你有什么就业意愿、培训意愿,我们做了精准摸排,给每个人都建立了一张退捕渔民的就业意愿信息采集表。他们第一个还是希望从事跟鱼有关联这方面的工作,比如说淡水养殖、鱼类制品的制作,包括其他相关联的养虾这方面比较多。

柳正伍租了60亩稻田尝试稻虾套养,按照这种方式,每年农历五月种稻子,稻子收割以后再灌水养小龙虾。

为帮助渔民尽快找到适合的就业岗位,岳阳市根据渔民的需求有针对性地举办就业培训班。柳正伍就曾参加过小龙虾的培训。

同柳正伍一样,在岳阳有不少上岸渔民在经过技能培训后干起了养殖业,还有一些退捕渔民干起了其他跟鱼有关的行当。

君山区六门闸一条临湖小街,原来都是经营洞庭湖野生鱼的餐馆,禁渔后,商户开始从本地养殖户甚至外地购鱼,利用湖边小气候晾制风干鱼。刘平、熊玉兰夫妇原来是渔民,现在也做起了风干鱼生意。

这里的风干鱼主要通过电商销售,老刘家每天有四、五百斤风干鱼通过快递发往全国各地。老刘家生意不错,忙的时候还会雇一些原来的渔民来干活。

由于多年来洞庭湖渔业资源衰退,捕捞量持续减少,使得岳阳市的水产养殖产量早已占据当地水产市场主体,禁捕区以外的一些湖泊、河流和池塘中的水产养殖区,每到捕捞季都需要帮手,曾经的渔民也在利用这样的机会干干老本行。

每次起鱼,杨和平会根据起鱼量的多少雇人来干,这一次他雇了20来人。

陈爱高后来参加了岳阳当地的船员培训班,通过考试拿到船员服务簿。他的第一份工作是在江苏无锡的货运船上干活。

在无锡干了四个月后,陈爱高又去了福建平潭,这次是在海上做水手。

陈爱高虽然愿意做船员,但由于工作流动性大,没活干的时候他只好在家等待下一个机会。不稳定,是很多退捕渔民都曾遇到的就业难题。

湖南省农业农村厅渔业渔政管理处处长 王元宝:这个三五年,退下来的渔民应该相对来讲是比较艰难的。为什么呢?他们离开这个环境之后,要去适应新的环境,难度比较大。我们经过这两年的努力,做到了就业动态清零,一共两万多人做到了动态清零,但是,灵活就业打零工的比例相对比较高,就是不稳定。所以这也是我们今后一段时间要重点跟踪的部分群体,确保这个不能够返贫,不能因为退捕变成贫困人口,这个底线是要守住的。

据了解“湖南省公共就业服务信息管理平台”采集信息,有就业意愿的渔民可以通过这个平台得到帮扶。

对于50岁以上、缺乏再就业能力的上岸渔民,政府设立了兜底的公益性岗位,比如护渔员。2013年我们采访过的渔民罗序红和段新贵现在都成了协助渔政人员巡查的护渔员。

从捕鱼人变成护渔人,目前在长江禁捕重点流域像罗序红一样的护渔员有14000多人。

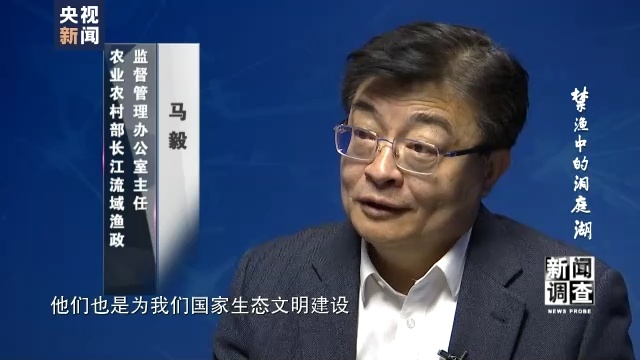

农业农村部长江流域渔政监督管理办公室主任 马毅:这批渔民也是为我们国家生态文明建设作出贡献的人,某种意义上来说也是牺牲的人。渔民如果没有安置好,不能说禁渔工作干好了。不能说渔民给他退出了,咱们不管了,一定要做到上岸有出路,就业有门路,不但要退得出,我们的目标是要他稳得住。

生态

洞庭湖区全面禁捕已近两年时间,2021年10月记者跟随岳阳市君山区的渔政巡查船进入东洞庭湖,在行进中看见不少鱼跃出水面,甚至还有鱼蹦到了船上。

2021年10月25日,湖南省水产科学研究所所属水生生物资源监测中心,在东洞庭湖做例行的鱼类资源监测。洞庭湖区禁捕后,鱼类进入了正常的生长周期,监测中发现,同样的网捕方式,渔获量相差很大。

湖南省水生生物资源监测中心相关数据显示,禁捕前三年的网捕渔获量从没有超过10公斤,只能检测到30余种鱼类,平均体重不到100克;而2021年的一个监测频次,网捕渔获量超过100公斤,检测鱼类种类60余种,个体平均重量达到500克以上。同时,有些从前已经监测不到的鱼种重新出现在了洞庭湖。

湖南省水产科学研究所研究员 伍远安:最显著的就是鳤鱼,这个鳤鱼在21世纪初还有少量存在,2005年以后,在洞庭湖就没有发现过了。直到这个禁渔,我们在南洞庭湖、在西洞庭湖、在安乡都采集到了。就说这个鳤鱼在消失将近20年之后,现在又出现了,非常难得。

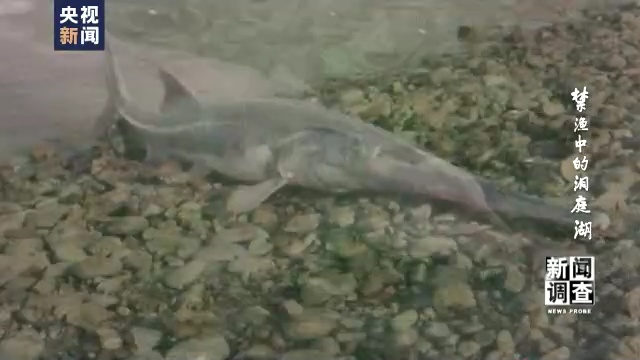

不过,作为搞了三十多年水生资源研究的专家,伍远安心中也存着遗憾。他给我们看了一张鱼的图片↓↓↓

伍远安:这就是白鳝,这是我们最后一次采集到的一个样本,我们当时采集的时间是2012年。捕获它的地点在湘江的一个支流,捞刀河。洞庭湖这个白鳝原来这个资源量非常丰富的。20世纪80末90年代初都还存在。到21世纪初基本上就没有了,看不到了。

白鳝,学名鳗鲡,一种洄游鱼类,在我国东部海域繁殖,繁殖之后再沿长江一路向上到洞庭湖生长。在洞庭湖曾经非常丰富的白鳝到濒临灭绝,只用了十几年的时间。

湖南省水产科学研究所研究员 伍远安:鳗鲡这种不屈不挠的精神,为了生活长途跋涉的精神,也值得我们学习。如果说在20世纪80年代开始进行长江大保护,这个物种肯定能保存下来,不会给我们留下遗憾。应该说我们国家从一穷二白发展到今天,也是不容易的,也确确实实牺牲了一些环境、牺牲了一些资源。我们更加努力,争取把这些损失挽回来,或者是让这些损失降到最低,这就是我们应该要做的。

洞庭湖受到破坏的鱼类生态系统正在慢慢修复,在江湖中处于生态链顶端、以前难得一见的国家一级保护动物江豚,现在会时常出现在湖区。

2021年10月23日上午,在岳阳市君山区东洞庭湖保护区华龙码头,我们拍摄到了浮出水面的江豚。

执法

江豚数量增多,消失多年的鳤鱼、刀鱼重现洞庭湖,洞庭湖的生态环境在悄然发生着改变,但是随着洞庭湖鱼类资源的增加,非法捕捞又以新的形式出现。

面对非法捕捞出现的新手段,渔政执法部门除了加大人力巡查以外,还加紧了智慧渔政的建设,也就是运用高科技的手段遏制非法捕捞。24小时的监控,即使在夜晚也可以通过热成像发现偷捕者。

农业农村部2020年2月明确规定,水生生物保护区禁止垂钓。由于岳阳市所辖洞庭湖面积被5个水生生物保护区全覆盖,因此岳阳市所辖洞庭湖水域和岸线实际上不存在可钓区。但生活在周边的老百姓长期以来早已形成休闲垂钓的习惯,特别是在节假日,还是有不少人到禁钓区垂钓。

禁钓区虽然不允许钓鱼,但根据此前的相关规定,渔政人员在执法中只能将钓鱼者劝离现场。岸线长,渔政人员数量及执法手段有限,违规垂钓现象持续发生。

2121年12月3日,湖南省通过了《湖南省人民代表大会常务委员会关于促进和保障长江流域禁捕工作的决定》。该决定规定:对违规者将没收钓具、有违法所得的没收违法所得。这项从2022年1月1日起施行的湖南省地方性法规,使得基层渔政人员增强了执法力度。

但依然存在的一个现实矛盾是:如何在做到一方面保护水生资源、强化禁钓区执法的同时,也能够引导钓鱼爱好者改变多年洞庭湖边垂钓的习惯、而到周边湖泊和河道的可钓区域垂钓呢?显然,史无前例的长江“十年禁渔”,还有很多事情需要尝试和探索。