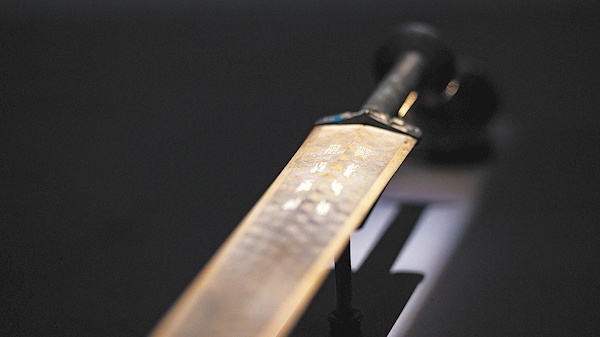

省博新馆越王勾践剑展厅内展示的越王勾践剑。

省博新馆曾侯乙展厅内展现的曾侯乙编钟。

省博新馆曾侯乙展厅。

省博新馆内景。(本版图片均由湖北日报全媒记者 何宇欣 摄)

湖北日报全媒记者 海冰 王晶 通讯员 黄敏

经多年筹备与建设,12月20日,湖北省博物馆三期新馆建成开馆,成为收藏荆楚文化的新坐标。

新馆有哪些亮点?推出哪些新展?上新了哪些国宝?带着广大读者的好奇,湖北日报全媒记者前往探馆,采访了湖北省博物馆馆长方勤及多位策展人员。

“原来祖先并不遥远”

新馆全新打造的重磅展览——“楚国八百年”,分“开疆拓土”“礼俗百业”“惊采绝艳”“上下求索”四个单元,吸收新的研究成果,突出楚人“筚路蓝缕”“一鸣惊人”的精神内涵,从物质到精神、从文献到文物,全面展示楚国的历史和文化。

漫步展厅,观众会发现,除了以宏大叙事讲述楚国跌宕多姿的历史外,展览还非常“接地气”。在讲述楚人衣食住行的板块,看到假发、梳子、折叠床等文物,会顿时觉得十分亲近。特别是目睹基本保存完好的战国干煸鱼,及楚人当时食用的大米、麦子、板栗、生姜、花椒等植物考古遗存时,有观众不禁惊呼,“2000多年前的楚国先民,与今天荆楚大地的饮食结构太接近了。”

“此次策展目标之一,就是与观众构建最短共情距离,架起沟通古今的桥梁,让观众感到祖先并不遥远,历史可以走进我们今天的生活。”方勤称。

共享40余年曾国考古成果

名不见经传的曾国历史,是由考古工作者一手“挖”出来的。我省考古工作者历时40余年写就一部“曾世家”。

展览“曾世家——考古揭秘的曾国”,分“始封江汉”“汉东大国”“左右楚王”与“华章重现”四个部分,通过考古成果,揭示曾国700余年间,从在江汉地区独领风骚到滋养楚国、最后融入楚文化的发展历程。走进该展厅,第一印象就是“琳琅满目、叹为观止”,展览除了展示数不清的珍宝外,还以公众考古视角,介绍考古工作者是如何破解诸多曾国之谜,如何厘清曾侯家族的世系。

“曾侯乙”展览是对原馆展览的全新改陈,分为“敬天崇祖”“金声玉振”“所尚若陈”“观象授时”“车马仪仗”“永保用享”等部分,多角度阐释曾侯乙文物,展现古代礼乐文明,凸显文物艺术特色。搬进新家的曾侯乙编钟,成该展最大的亮点。它被陈列在宽敞的玻璃展柜中,处于恒温恒湿的环境中,享受着高科技的实时守护,与头顶的“二十八星宿穹顶”相伴,向观众诉说着2400年前的传奇。

“天下第一剑”独享400平方米展厅

“越王勾践剑特展”分“越国春秋”“惊世发现”与“剑中王者”三个单元,以越国历史作为切入点,介绍文物背后的历史故事与科技成就。令观众惊喜的是,越王勾践剑一改往日偏置一隅的低调,独享一个约400平方米的展厅。这种展陈方式在湖北省博物馆是首创。策展人称,“如此镇馆之宝,足够撑得起一个展厅,也更显王者风范,展厅里触屏、国家宝藏视频等元素的加入,则让观众更深入走近‘天下第一剑’。”

“梁庄王珍藏——郑和时代的瑰宝”展览是对原馆展览的全新改陈,分“天潢贵胄”“珠围翠绕”与“丝路撷珍”三部分,讲述梁庄王和王妃的故事,及海上丝绸之路带来的中西文化交流。策展人称,本次布展从“人”的角度切入,铺陈展览线索。展厅面积从330平方米增至1000余平方米,展品却减少了约30件套,旨在为每件文物提供充足的展示空间。同时新增多媒体互动展项“宝物历险记”等,向公众生动地展示郑和下西洋途经国家的风土与特产。

“此次新馆大量使用多媒体手段,让展览真正‘活’起来。AR眼镜、智能语音导览的大量使用,及人性化的便民措施,只为给观众更好的观展体验。”方勤称。