【访谈】

11月2日,由上海美术电影制片厂出品的中国经典动画《天书奇谭4K纪念版》在北京成功举办“致敬”主题首映礼。

《天书奇谭》诞生于1983年,是上海美术电影制片厂第三部彩色动画长片。“蛋生”“狐女”“小皇帝”“胖厨师”等是很多人的童年回忆。时隔38年,这些动画形象以数字化的崭新面貌与观众见面。

就在首映礼的前一个月,上海美术电影制片厂厂长速达找到陈廖宇,邀请他主持首映礼。陈廖宇长期工作在高校动画教学一线,同时也是一名动画导演,且和《天书奇谭》有着不解之缘——他和速达是同班同学,两人还是《天书奇谭》联合导演之一钱运达老先生的学生。

《天书奇谭》是中国动画的一个侧面。它经过了怎样的岁月流变?从它身上能否窥见中国动画的面貌?我们今天还能从《天书奇谭》身上学些什么?长江日报读+就以上话题,专访了北京电影学院动画学院副教授陈廖宇。

文物叫“修旧如旧”,电影应该叫“修旧如新”

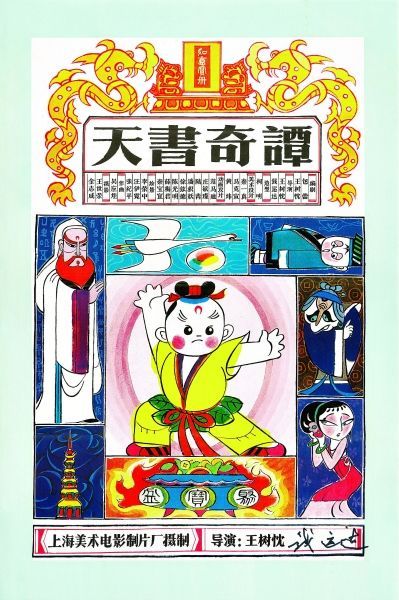

《天书奇谭4K纪念版》新做的、模仿复古风格的海报,有钱运达导演签名。

读+:《天书奇谭》第一次在中国上映是什么情况?

陈廖宇:我是70后,我问过身边很多人,没有人在电影院看过这部电影。1983年,那时候“院线”概念还不像今天这么强,电影院没有那么多。这部电影肯定是放过,但很少人有机会在电影院看。这次首映完,很多人看完说对《天书奇谭》的印象,我发现特别逗,五花八门,每个人记忆都出现了混乱。有的说“《天书奇谭》不是分上下集的吗”,还有的人说“我记得《天书奇谭》是有好多集的”。我推测,之所以很多人不知道《天书奇谭》是一部完整的、独立的长电影,是因为大部分人是后来在上世纪80年代中期以后的电视上看的。

这一次4k纪念版首映,它不叫“重映”,因为从理论上来说,它确实是一个新版本。作为一部动画片,在那个年代也没有引起过广泛的关注,至少说所受待遇和它达到的艺术高度不相称,有一点点“生不逢时”。所以今天的修复不是把它放到电影博物馆,而是会从艺术与市场价值的角度看待它。

读+:4k修复是一个纯技术性的工作,不用二次创作吗?

陈廖宇:看起来像是一个技术工作,但其实很需要艺术的把握。比如说画面,它不像文物,文物叫“修旧如旧”,电影应该叫“修旧如新”。但“新”不是创新,因为胶片经过这么多年会老化、损毁,所以对颜色、色调的判断是一件特专业的事。艺术创作成分相对较大的是音乐。在首映礼上,我们请影片声音修复艺术总监张阳也说过这事儿。过去影片没有分轨,是单声道的,声音都是粘在一起,现在就得一层层分开。有些地方缺损,那就得补上,得润色。现在的观影环境对音效动效音色的丰富、细腻要求更高,所以会补充很多新的东西进去。观众可能不觉得,只会觉得还是原来的声音,顶多会觉得声音更饱满了。

4k修复我没有参与其中,它主要是上海美影厂操作的事,但这里头它一定是需要艺术把握的。这和修复一幅古画的道理一样,不是一个技术工能独立完成的,一定会有艺术家来把握判断尺度。很多人从没看过当年《天书奇谭》上映时的最新胶片,大多看到的是已经被转为DVD格式的,或者在网上看的,它是“二手”的、旧掉的。所以我们脑子里认为原片是什么颜色,可能偏差很大。就像我们现在看到的敦煌壁画的色彩和几千年前它刚被画出来的时候,肯定是不一样的。所以今天修复到什么样有专业的、严格的艺术和技术标准。

读+:你第一次看《天书奇谭》是什么时候?

陈廖宇:大概是我上大学以后,当时的感受可能反而不如今天强烈,因为年轻人都想伸着脖子看外界的、新鲜的东西,对传统的东西不“感冒”。可当我的专业和阅历增长后,每一次回头看《天书奇谭》都会感叹它确实好,它的高度已经在那了。

读+:跟钱运达老师交流过这事吗?

陈廖宇:其实没有,因为我们太熟了,反而不会去聊这些。1990年北京电影学院美术系动画专业一共只8个人,那时候全国只有北京电影学院有动画专业,而动画专业每6年招一次,我们是第3届。记得老师跟我们说过一句话:“你们应该觉得很自豪,到你们毕业的时候,全中国拥有大学本科文凭的做动画的人不到30人。”实际那时候很缺老师,就去上海美影厂请退了休的老师教我们。当然其他老师也很多,钱老师是其中之一。钱老师和我们学习在一起、玩在一起,是带我们入门的老师,也是相处时间最长的老师之一。那时他60岁出头,精力特别充沛,我们从不聊他的成绩,聊的全是当下的全新的、年轻人最关注的东西。而且我们8个半大不小的孩子根本聊不过他,什么新鲜话题他都接得住。

钱老师对我们8个人的影响非常大,一个佐证就是我们这8个人毕业27年,全部都在动画一线工作,没有一个人改行,这肯定在电影学创造了一个纪录。我们对动画的热爱深受他的影响。上世纪90年代初上课条件不像现在,想看一个片子,立马能用多媒体放出来,我们也没有很多渠道能看到国外最新的片子。但是,钱老师就给我们“讲片子”。他把国外最新的、最好的片子,一点点从头到尾讲给我们听。以至于很多年后,我亲眼看那些片子时,还以为自己看过。我们的专业起点和高度就由他给我们划定了。

我们8个人直到今天,也常去钱老师上海的家中聚齐。他家的保姆能够叫出我们任何一个人的名字。所以熟悉成这样,像亲人一样,反而“灯下黑”,不会刻意问他的专业、问他当年《天书奇谭》是怎么创作的。

经典动画每“躺赞”一次,今天的中国动画就会“躺枪”一次

读+:《天书奇谭4K纪念版》上映时,有很多人说“中国动画再也拍不出来了”,是这样吗?

陈廖宇:不光是《天书奇谭》,很多人回味中国经典动画时,都会这么说。与其说中国动画的进步速度不如人意,不如说是这些批评原地踏步。我不止一次在各种场合听到人们振振有词地批评中国动画,细问后,会发现他们根本没看过当下的中国动画,他们批评的其实是十年前的中国动画。如果说有一种不幸叫“躺枪”,那么还有一种不知该叫幸运还是不幸叫“躺赞”。经典动画每“躺赞”一次,今天的中国动画就会“躺枪”一次。

这么说绝不是贬低动画艺术前辈,很多老前辈就是我大学时的老师,我对他们怀着深深的敬意,也绝对赞同当年的中国动画片取得了辉煌的艺术成就。但客观真实的评价,才有利于我们走好后面的路。

告诉大家一个真相。在1983年的《天书奇谭》之前,全国一年内只有不到十部甚至更少部动画片的产量,而且还多为短片,几十年有多少也数得过来。这些动画片集中了当时全中国跟动画相关的各行各业精英,精品率就很高。但今天散落在中华大地的各个动画公司里头,一年可能有一百部动画电影同时在做。庞大的基数中肯定有差的,但也有精品,甚至是开创性的作品。而且在新时期、新观念、新技术下,好的作品不会比当年少。但你没看,就刻板地以为“中国动画不行”。

其实国产动画在另一个维度上有了很大的发展。年轻的网络一代受众对国产动画的评价、印象和期待值已经颠覆了,所以才有了“国漫”。在网络受众那里,基本不存在对国产动画的偏见。过去的观众由于刻板印象,一定会觉得进口的好,但现在年轻一代的观众已经有了一种更愿意支持国产动画的心态。而且现在这最新的一代观众还有一个最大的变化,他们已经彻底扭转了、改变了“动画片是小孩看的”这么一个划分。作为一个动画电影,《天书奇谭》并不幼稚。我小时候看《聪明的一休》《花仙子》,这些动画其实还是偏儿童定位的,但是网络一代的青少年看的动画,其定位本身不是对低幼观众,这一代也从来不会认为动画片只是给孩子看的。

将一部动画电影定位为儿童观众并没有什么问题,但儿童并不拒绝深度。

作为北影的动画老师,我的感受特别直观。每年招生面试,我们都会问学生看了什么喜欢的动画片。很多年前,孩子们说的是《大闹天宫》《哪吒闹海》等那些载入中国动画史册、人人皆知的片子。但近5年开始,孩子们说的让我们面面相觑——没听说过,我们就暗暗吃惊。老实说,我们这些动画专业老师,很多人可能远不如当下青少年那么了解最新的动画,他们首先是作为消费者迷上这些东西的。

很多人一直批评中国动画,是因为他们并不是主流消费者。他们的感受是“二手”的,或者只看到中国动画的一个侧面。网络土壤生长出来的动画片和青少年们已经形成了一个创作和评价系统,这个系统与其他年龄层的系统,其实是不互通的。就像过去看《天书奇谭》的群体与其他年龄层的人没有形成共鸣。

有的人看到《天书奇谭》从1981年画到1983年,就笼统地夸当年的前辈有“匠人精神”,对艺术执着和勤奋,感叹今天动画人之自甘堕落。但迄今为止,基本没有任何负责任的中国动画电影制作是少于3年的,相比之下拍电影要是这么久简直不正常。做动画是一件很辛苦的事,也并不是一个挣大钱的行业。今天用电脑做动画,需要应付的细节其实更多。在一个既不大挣钱又花时间的领域坚持那么久,想想都是什么人?一定是真爱,绝对不乏优秀者、单纯者、执着者、勤奋者,今日动画人为追求梦想历尽各种艰难的故事,也不难找到。

我们完全可以批评今天的中国动画,但它的问题并不在于不如过去。

《天书奇谭》:我们终于用自己的话讲自己的故事了

读+:你曾说如果当年按照《天书奇谭》的路继续走,中国动画会向前跨一大步,为何这么说?

陈廖宇:新中国成立后中国动画电影发展有三个阶段。第一阶段是新中国成立到20世纪80年代中,也就是我们俗称的上美影厂为代表的那个阶段。这个阶段包含了很多代人、各种师承关系,但是他们本质上是一个体系。

上世纪40年代初的《铁扇公主》是中国人还没有完全掌握用自己的话讲自己的故事,所以很大程度上还夹杂了别人的话比如迪士尼的痕迹,上世纪60年代初的《大闹天宫》是中国审美、技巧以及整个动画视听语言的完整形成的标志。20世纪70年代末的《哪吒闹海》意味着中国式审美达到了登峰造极的地步,从造型、故事、镜头、语言、叙事方式、音乐、表演、动作、风格,完全是中国的东西,深深根植于中国文化。上世纪80年代初的《天书奇谭》在我的心目中历史地位特别高,并不是因为他的导演之一钱运达先生是我的老师,而是因为它离影院娱乐大片就差一层窗户纸了。它的题材是中国传统的,整个语言系统和审美也是来自中国传统。我们中国人终于用自己的话讲自己的故事了,我们把学来的东西消化掉了,变成了自己的东西。

如果查阅一下同一时期的美国迪士尼动画,会发现中国动画与之风格完全不同,但在各自系统内所达到的成熟度与艺术高度不相上下。可以说,从20世纪60年代初到20世纪80年代初,是我们的主流动画与世界主流动画之间质量差距最小的年代。而《天书奇谭》简直就是中国娱乐动画大片的第一缕曙光,就在这张窗户纸要被捅破拥抱市场时,中国动画进入第二个阶段。

上世纪80年代中后期开始,外资动画加工业涌入中国。到上世纪90年代在深圳的动画加工公司,可以月挣一两万元,即使放到今天也不低。整整二十年,是一代中国动画人的加工阶段,是用别人的话在讲别人的故事。

2000年以后,动画加工转移到了朝鲜、越南、菲律宾这些劳动力更廉价的地方,加工大潮退出后,中国的电视动画又起来了,无论从市场需求和主观具备的能力上,我们都开始做自己的东西了。中国动画就进入到了第三个阶段,催生了以学院为代表的专业教育的发展,出来了一拨动画新人。这个阶段就变成——用别人的话试图讲自己的故事。你会发现,历史又在另一个纬度上重新回到《铁扇公主》那个时期了。

我是1990年上的北京电影学院,我们的老师大部分是上海美影厂的老先生,比如钱运达老师等人。我们90级这一代人幸运之处在于跨过整个“加工大潮”的二十年,从老先生那里拿了一点东西回来,然后又用这些东西影响我们的学生。