长江日报大武汉客户端11月21日讯(记者郭可滢 通讯员任枫琳)我在龟山学传拓,把武汉印纸上。21日,“我在龟山学传拓”系列课程最后一节“传拓近代工业遗迹”在龟山蝴蝶泉开讲。孩子们跟随武汉碑刻研究者张亮、艾书强和严涛,传拓刻有“官窑”和“官造”的古城墙砖等历史“手办”,深刻认识家乡武汉。

张亮正在教小朋友们拓印。

左手“官窑”、右手“龙纹”,小朋友挑战“拓片黑老虎”

提到“老虎”,大多数人想到的是龇牙咧嘴的山林之王,而在金石爱好者的脑海中浮现的却是“金石拓片”。 拓片俗称“黑老虎”,一般多以墨拓为主,故称其“黑”,且具备较高价值,分量不轻。因拓片鉴定难度大,收藏者经常被作假者欺骗,故曰“老虎”。

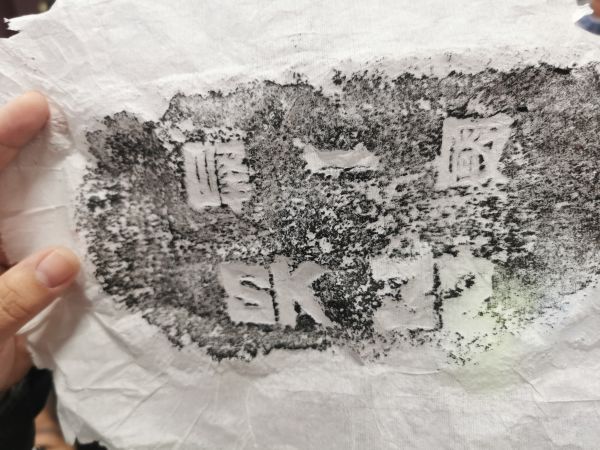

古城墙砖拓片。

“今天给大家带来近代官窑里的城墙砖和明代古屋上印有龙纹的部件——水滴瓦。” 张亮娓娓道来,印有“官窑”和“官造”字样的古墙砖来自汉阳城墙,这是近代工业的遗迹,“触摸这一块块的古砖墙,仿佛在和历史对话。而我们也能从这些物件中感受古人高级的审美。”

近代工业遗迹——官造城墙砖。

张亮拿起一方印有龙纹的瓦片,“这个是明朝楚王府古建筑上的水滴瓦,功能是让雨水顺着这片瓦流下去。古人在水滴瓦上雕刻栩栩如生的龙纹,非常精美且代表了一定的身份。”

龙纹水滴瓦。

在经过一番理论讲解后,正式进入动手拓印环节。“今天是最后一堂拓印课,既是结束、也是开始,万物皆可拓印,现在教大家怎么作传拓的重要工具——拓包。” 张亮给孩子们分发工具,包括:棉布、棉花、圆圈垫子、橡皮筋和玻璃纸袋,“把棉花用玻璃纸袋包裹后塞进棉布里,再把棉片放入棉花的顶部,起到造型作用。用手不断地把棉花向棉片挤压,最后用橡皮筋扎进玻璃纸袋,尽量不要让棉布有皱纹。”

严涛教孩子们做拓包。

“我拓印了官窑,这个字体很好看,会不会是张之洞写的字呢?”红钢城小学三年级的鲍柳睿最近在练书法,非常喜欢“官窑”这个字体。严涛老师回应,这个是苏体,在查阅张之洞的手书,经过比对后,有很大可能出自他手。

认真做拓片的孩子。

在龟山学传拓,把武汉印纸上

从今年4月起至今,“我在龟山学传拓”课程走过四季,共推出了九节课。每节课都是通过传拓各种历史物件,进行传统非遗文化的传承。

从一枚古钱币上了解武汉在中国历史上的几个重要阶段。重阳节,登高望远,拓印古城墙砖,效仿屈原的情致。沿着汉阳龟山北麓寻访张之洞选址兴办的汉阳铁厂,拓印一枚铁质汉冶萍船票,见证汉冶萍公司的历史。拓印摩崖石刻“爱国”景点,将拳拳爱国之心留存纸上。把山南山北植物生长对比的影像复刻下来,保留龟山原生态的冲突美。

将近9个月以来,百余个亲子家庭参与其中。鲍柳睿的妈妈带着她参加了至少3节课,“对孩子来说,我在龟山学传拓印,带着我们认识武汉的历史文化。将武汉印纸上,把历史留心间,生动有趣地传承非遗文化。”

张亮表示,最近在大力提倡“创建东亚文化之都,我与武汉同行”,“文化不是抽象的理论而是具体的物件,通过非遗技艺传拓,让孩子们通过动手实践,潜移默化地认识中国传统文化,成为传统文化的发言人和传播者。”