“海娃14岁,是龙门村的儿童团团长。

一天傍晚,海娃的爸爸交给他一封信,要他马上到三王庄去,送给指挥部的张连长。

海娃接过信一看,信角上插着三根鸡毛,知道这是一封顶重要顶紧急的鸡毛信。海娃揣好信,赶着羊群转过山崖,忽然看见西山顶上的“消息树”倒了。糟糕!山那边准是发现鬼子了……”

这是几乎每个中国人都耳熟能详的抗战故事,我们的小英雄海娃,面对大山外冲过来的抢粮鬼子,沉着冷静,将绝密的鸡毛信藏在羊的肥尾巴下,与日本鬼子斗智斗勇,最终凭借自己的机智勇敢将鸡毛信安全送到了张连长的手中。

而这篇文章是时任新华社记者华山创作的《鸡毛信》,创作于1945年7月,首发于丁玲主编的《长城》月刊创刊号。

小说《鸡毛信》作者华山

华山原名杨华宁,广西南宁人。1935年在上海读高中时曾参加抗日救亡运动。1938年初到陕北,进入延安鲁迅艺术学院学习。1939年1月毕业后开始从事新闻工作,曾任《新华日报》《冀察热辽日报》等报社和新华社特派记者。

在抗战烽火之中,华山以战地记者身份亲身经历了华北抗日根据地1942年反“扫荡”以及反日寇“铁壁合围”等战斗,书写了许多反映抗日英雄人物的报告。他将平日观察到的抗日民主根据地中众多儿童团员和小通讯员们的英勇事迹,提炼、升华、创造成了《鸡毛信》中的小英雄海娃。华山的另一部作品《碉堡线上》,描写了一位年仅18岁的游击队长,机智勇敢地和敌人展开斗争,是当时出现的通讯报告佳作。

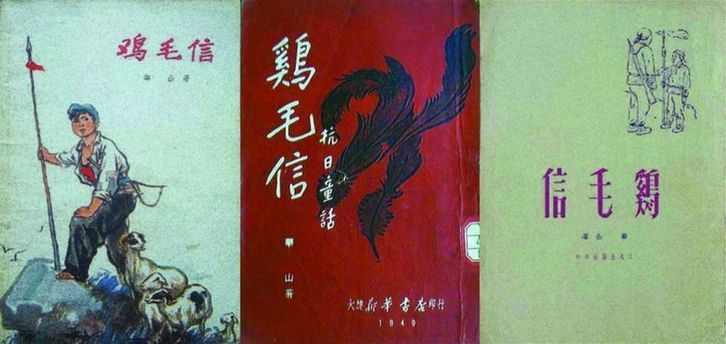

《鸡毛信》对英雄人物的塑造最为成功。中华人民共和国成立以后,《鸡毛信》的故事被编入教材,还被改编成连环画、电影、幻灯片、宣传画等形式。其中,连环画《鸡毛信》有多种绘本,最有影响的是1950年出版的刘继卣绘本,这是中华人民共和国第一代连环画的优秀代表,成为连环画的经典。

多种版本的《鸡毛信》

1954年,电影《鸡毛信》上演。这是我国第一部战争题材的儿童片,海娃也成为共和国银幕上第一个抗日小英雄。1955年该片获得第九届爱丁堡国际电影节优胜奖。

抗战胜利后,华山长期任新华总社记者,曾采访过解放战争时期的东北战线,抗美援朝时的朝鲜战场和建国初期的地质勘探工地,写下了《英雄的十月》《窑洞阵地战》《清川江畔》《童话的时代》等报告作品,他的作品语言明快、记事生动。木刻连环画的经典作品《狼牙山五壮士》的文学脚本也是华山创作的,此外还有前线通讯集《光荣属于勇士》《踏破辽河千里雪》、报告文学集《英雄的十月》等作品。进入改革开放,晚年的华山在对越自卫反击战期间写下的报告文学《战士的嘱托》受到解放军总政治部的奖励。

1985年9月22日,华山在广州去世。他创作的小英雄“海娃”,穿越了时空,通过小说、连环画、电影等各种形式,影响了整整几代中国人。