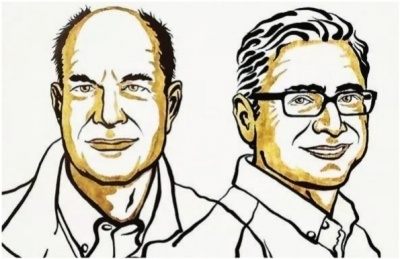

两位诺贝尔生理学或医学奖获得者。

2015年12月10日,诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦领奖。

北京时间昨天下午5点34分,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2021年诺贝尔生理学或医学奖授予戴维·朱利叶斯和阿登·帕塔普蒂安两名科学家,以表彰他们在发现温度与触觉“感受器”方面所做出的贡献,两位获奖者将分享1000万瑞典克朗奖金(约合736万元人民币)。

戴维·朱利叶斯(David Julius)是美国生理学家。他是加利福尼亚大学旧金山分校教授,曾获邵逸夫生命科学及医学奖。

阿登·帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian),亚美尼亚裔,分子生物学家和神经学家,在美国加利福尼亚州拉霍亚斯克里普斯研究所。

他们为什么

能获诺贝尔医学奖

从神经层面来看,感知外界刺激的分子受体是人类五大感官系统的生物学基础。其运作过程可以通俗地理解成“接受刺激,传递信号,大脑接收并做出反应”。这个过程需要一类被称为感受器的结构的帮助。它们在特定情况下会被激活。这就像锁需要特定钥匙才能打开一样。

大量科学研究很早就发现了与视觉、嗅觉相关的分子受体。“但在朱利叶斯和帕塔普蒂安之前,我们的理解始终包含一个根本的未解之谜:温度刺激和机械刺激是如何在神经系统内转化为电信号的?”瑞典卡罗琳医学院表示。

微信公众号“原理”进一步解释道,提到辣的东西,我们都会有一种“热”的感觉,红辣椒会让你嘴巴感觉灼烧,吃完辣椒第二天“身体末端”很有可能也会经历火辣辣地疼。神奇的是,还有一些东西会让我们觉得“冷”,比如薄荷。

1997年,朱利叶斯率先在感受疼痛的神经元上,识别出辣椒素特异性受体分子TRPV1。他证明这是一个热敏受体,可以被辣椒素或43℃以上的物理高温激活,产生电信号。信号沿伤害性传入神经系统上传至大脑。大脑将之解读为“疼痛”的刺激感。所以,辣觉被科学地定义为痛觉。

朱利叶斯证实,TRPV1广泛地分布在人类身上。这就解释了为何辛辣食物进出身体时,上下都会有灼热感。

在TRPV1基础上,TRP通道在温度感知中的作用被进一步确认。朱利叶斯和帕塔博蒂安独立使用化学物质薄荷醇,识别出TRPM8受体,这是一种会被寒冷激活的受体。

科学界还发现TRP通道更多的家族成员,包括“芥末感受器”TRPA1、会被百里香等香料激活的TRPA3等。

阿登·帕塔普蒂安和同事识别出了一个基因,在进一步的研究中,该基因的通道被证明可以调节血压、呼吸和膀胱控制等生理过程。

这是诺奖首度

“花落”疼痛领域

据诺贝尔官网介绍,戴维·朱利叶斯1955年出生于美国纽约。1984年,他在加州大学伯克利分校获得博士学位,并在纽约哥伦比亚大学成为博士后。戴维·朱利叶斯于1989年受聘于加州大学旧金山分校,目前是该校的教授。

另一位获奖者阿登·帕塔普蒂安1967年出生于黎巴嫩贝鲁特。年轻时,他从饱受战争蹂躏的贝鲁特搬到美国洛杉矶,并于1996年获得了美国帕萨迪纳加州理工学院的博士学位。目前,他任职于加州拉霍亚的斯克里普斯研究中心。

我国相关基础研究、医学研究领域的专家解读:“诺奖首度‘花落’疼痛领域,是医学文明的重要里程碑。麻醉领域中,镇痛、镇静和肌松是三大要素,诺奖正是对于‘镇痛’发展的高度肯定。两位科学家的研究将为解决多种疼痛药物靶点、乃至人工智能模仿触感等带来启示。”

“我本身是研究疼痛的,今天听到这一消息非常激动,这是疼痛领域首度摘得诺奖,对我们相关学界研究非常鼓舞人心。”复旦大学脑科学研究院研究员韩清见告诉记者。

机体与外界接触有五种感官——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉,两位诺奖科学家研究的是可以更近距离认识世界的“躯体感”(触觉),并在各自独立研究领域发现了人体感知温度、压力及疼痛的分子机制,为与触觉相关的生理疾病研究提供重要依据。

曾在杜克大学做博士后的韩清见介绍,自己研究小儿自闭症会有痛觉缺损,基础研究进一步发现,也与TRPV1有关。此外急性瘙痒(如寻麻疹患者等),原因是机体组胺激活了TRPV1通道,导致瘙痒症状。上海交通大学医学院附属仁济医院麻醉科主任俞卫锋也补充, “疼和痒是互相制约的关系,很多人讨厌痛感,但它其实是一种保护性反射,人类对于疼痛的逃避反应,对生存是不可或缺的。”

为什么今年

新冠病毒研究没拿奖

仍在全球蔓延的新冠肺炎疫情,是第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。英国牛津大学日前发表的一份研究显示,受疫情影响,2020年欧美27国人口出生时预期寿命缩短,降幅为第二次世界大战以来最大。

受新冠疫情影响,与新冠有关的领域是近年各方关注的热门。甚至在2020年时,就有预测称,诺贝尔奖或颁给研究新冠病毒的科学家们。

此前外界普遍认为,mRNA技术研究背后的两位科学家卡塔林·考里科和德鲁·魏斯曼,会是今年诺贝尔奖获奖者的最有力人选,这一技术研究是目前多款新冠疫苗的制造基础。这两位科学家此前已获得今年的拉斯克奖和突破奖,以往这两项医学领域大奖的获奖者中,很多都会继而获得当年的诺贝尔奖。

但业内人士表示,诺贝尔科学类奖项一般会颁给那些经受住时间考验的成就。基于此,关于新冠的科学研究要在近年摘得诺奖,可能性非常小。

此外,据CNN报道,以新冠疫苗mRNA技术为例,其研究早在上世纪80年代就开始了,涉及世界各地不同的科学家群体。但根据规则,诺贝尔奖评选委员会最多只能把一个奖项授予3个人。在很多科学研究需要大量科学家协作的今天,要选择、平衡最重要的3人获奖,变得越来越困难。

综合新华社、中新社、上观新闻报道

【百年奖项】

“新的发现

使生命更美好”

诺贝尔奖由瑞典发明家、企业家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱设立,自1901年开始颁发。受新冠疫情影响,今年延续去年的举办方式,各奖项的获奖者在各自国家获颁奖牌和证书,颁奖仪式通过电视、网络进行现场直播。

另外颁奖晚宴也和去年一样被取消,以往每年的诺贝尔奖项公布后,都在诺贝尔的逝世纪念日——12月10日举办颁奖晚宴。

诺贝尔生理学或医学奖于1901年首次颁发,至今已走过120个年头。该奖项由瑞典的医科学院卡罗琳学院负责评选,是最权威的医学奖项之一。

在诺贝尔生理学或医学奖的奖章上,刻着这样一句话:“新的发现使生命更美好”,这也是该奖项的意义所在。

【数说诺奖】

有人欢喜有人“愁”

111次颁奖:从1901年到2020年,诺贝尔生理学或医学奖共颁发了111次。未颁发的9年分别是1915、1916、1917、1918、1921、1925、1940、1941、1942年。

222人获奖:120年来共有222人获奖,其中39次为单人获奖,33次为2人共享,39次为3人共享。

12名女性:222位诺奖得主中包括12位女性。得奖总人数和女性得奖人数,在奖项中“拔得头筹”。其中,2015年的获奖者是屠呦呦。

1对“父子兵”:1959年获得该奖项的阿瑟·科恩伯格,和2006年获得化学奖的罗杰·科恩伯格,是一对父子。罗杰·科恩伯格获奖时说,他至今还记得年幼时,跟随父亲去斯德哥尔摩领奖的情形。

最年轻获奖者:加拿大科学家Frederick G. Banting,1923年因“发现胰岛素”获奖,时年32岁。

最年长获奖者:是美国科学家Peyton Rous,1966年因“发现肿瘤诱导病毒”获奖,时年87岁。

32次提名未获奖:因著作《梦的解析》被许多人熟知的奥地利心理学家弗洛伊德,曾32次获得该奖项提名,但终生未能得奖,成为了最资深“陪跑者”之一。