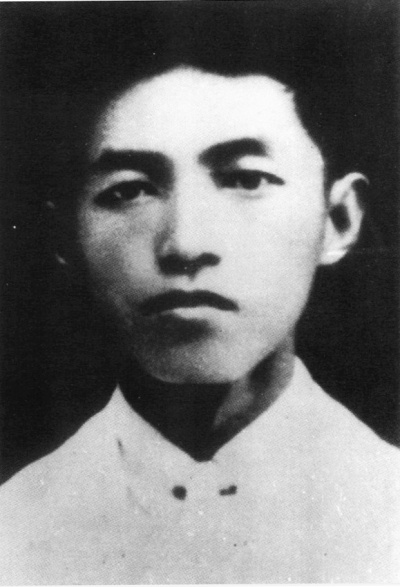

沈泽民,浙江桐乡人。曾任教于南京建邺大学,参加过五卅运动,曾任中共中央宣传部长。领导过鄂豫皖根据地的各项建设。1933年11月20日病逝于湖北省红安县天台山芦花冲,时年33岁。

□ 通讯员刘安娣

“银河”“天河”超级计算机,被称为“国之重器”。

回首我国计算机从无到有、由大到强的发展历程,张玛娅的名字格外闪亮。

张玛娅的伯父沈雁冰(茅盾)在晚年的回忆录中曾感慨:“我们沈家几辈人梦想学科学,都成了泡影。”张玛娅接过先辈的接力棒,走上“科技报国”的道路。

1926年5月,张玛娅出生于莫斯科。父亲沈泽民是科班出身,与母亲张琴秋都是中共早期党员,那时在党组织的安排下,先后到莫斯科中山大学留学。1930年秋,沈泽民和张琴秋秘密回国参加革命工作,沈泽民牺牲在鄂豫皖苏区。4岁的张玛娅被送到莫斯科南郊的国际儿童院生活学习。苏联卫国战争结束后,她考入莫斯科电器工程技术学院,学习当时最热门的无线电专业。1950年10月,张玛娅以优异成绩完成大学学业,怀着建设新中国的激情和对未来的憧憬,回国和母亲团聚。

回国后,张玛娅先在清华大学学了一年中文,结业后被分配到军委通讯部翻译室工作,后调到雷达组从事专业技术工作。张玛娅和母亲张琴秋商量:“我一直在苏联读书,对中国革命没有什么贡献,现在我想去祖国最需要的地方。”

1954年冬天,张玛娅来到冰天雪地的哈尔滨,成为哈尔滨军事工程学院为数不多的女教员。

1958年4月,哈军工海军工程系成立331工程研制组,张玛娅是科研小组里唯一的女教员。

不懂计算机,就学习电子计算机基本原理;没有实验室,就借用张玛娅管理的雷达实验室;筹集材料、细化方案、逐个分解问题,通过函数、程序解析一步步掌握……张玛娅和科研小组的同事们常常讨论、工作到午夜。

一个月后,他们拿出了只要100多个电子管的计算机小型化方案和图纸,体积符合上舰要求。但要做出设备,在器材、技术、实验方面困难重重。

科研小组成员胡守仁回忆:“那时候,大家干劲特别大,连走路、吃饭都想着计算机的设计与实验以及调试中的问题。”整机调试节节推进,张玛娅和同事们日夜不停地攻关,累得面色蜡黄,嗓子失声。

科学有险阻,苦战能过关。在张玛娅和同事们的艰苦努力下,我国第一台军用电子计算机——901计算机终于诞生了。1959年10月,901计算机样机作为新中国国庆10周年献礼在北京展出。

回忆起外公沈泽民和母亲张玛娅,刘競英感慨他们离开得太早了。“我没有见过外公。母亲工作很忙,我跟她一起生活的时间,零零散散也只有两年多。”“我们对他们的了解很多都来自书里,所以我们很喜欢收集和阅读有关他们的书,想永远记住他们,把他们的精神传给我们的下一代。”