武汉的历史

是一部与水共生、与水相争的历史

“98年的时候,好大的洪水呀.......”

孩童时期总是能从父辈祖辈的嘴里

听到他们提起这样的故事

武汉面临着怎样的防汛压力?

武汉历史上有哪几次大洪水?

武汉人民怎样抗争一次次洪魔?

这些防汛历史,你都了解吗?

9月26日

“大江东去——武汉防汛陈列展”

在汉口江滩开展

跟随长江日报探城记者一起

带你穿越时空、身临其境地

感受武汉的防汛历史

225张旧照

带你亲临历史现场

一进入展厅

“大江东去”四个字随即映入眼帘

武汉的防汛史卷缓缓向观众展开

该陈列展根据武汉防洪历史

共分为前言、序厅及四个单元

以三次大洪水为主线

分别介绍了武汉防汛防洪能力和

防洪应灾体系的不断完善

该陈列展共收录历史旧照225张

观众可随着时间轴线

通过三次大洪水的记忆再现

了解武汉防洪能力和

防洪应灾体系的点滴变化

“爷爷辈”防洪武器

遇上现代防洪墙

向展厅深处走去

地面上突然出现一个“稀奇物件”

拇指宽的竹条相互穿插

编织成带有孔洞的圆柱形

里面还装满了石头

这就是60多年前的防洪武器——石笼

策展人黄建介绍

这种石笼就是最原始的防汛工具

将石笼灌满放在岸边

能减少洪水大浪的冲击力

1954年的夏天

这样的石笼沿着江岸放置了60多公里

随着技术的不断发展

防洪武器从石笼演变至沙袋

再从沙袋升级为拼装式防洪墙

陈展现场展出了铝合金材质的拼装式防洪墙

讲解员介绍,这种防洪墙

能顶住洪水长时间浸泡和高强度加压

并且安装简单,还可在非汛期拆掉

方便市民观景、亲水

防汛

历来是武汉天大的事

武汉古有夏汭、鄂渚之名

曾是古云梦泽的一部分

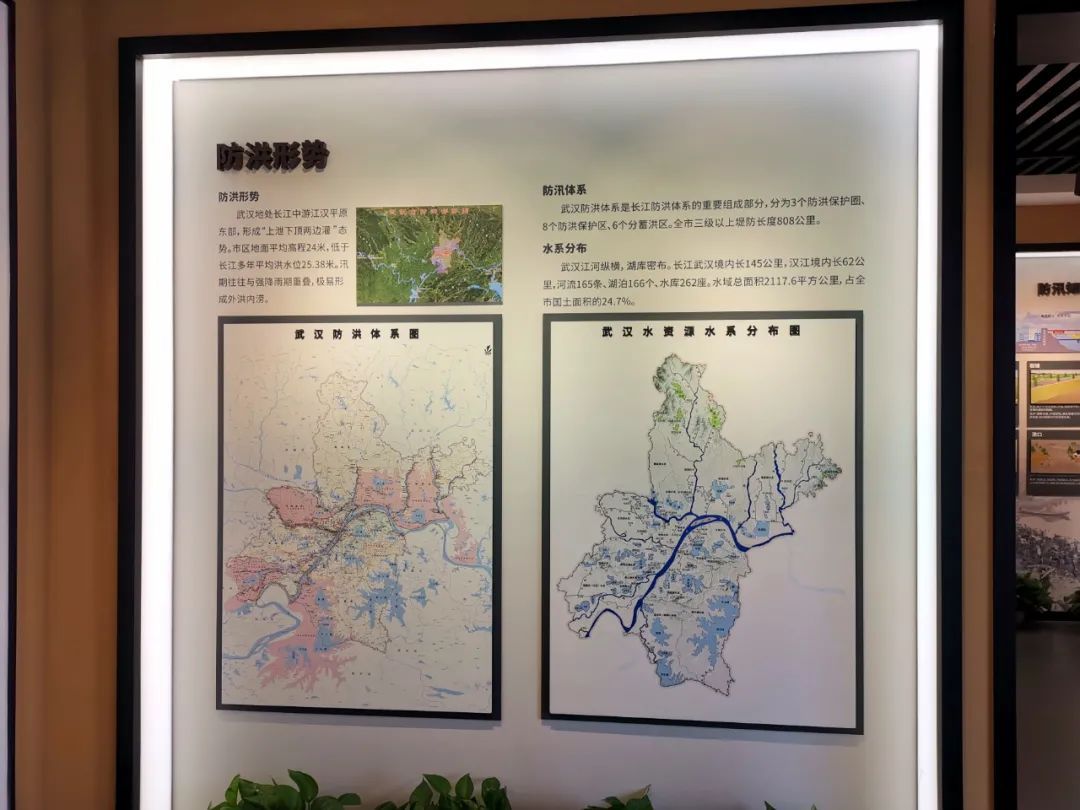

因地处长江中游江汉平原东部

既要承接长江上游及三峡库区下泄的来水

又要承接长江中游、汉江及洞庭湖四水来水

下游还有鄱阳湖五河来水的顶托

每年汛期都承受着

“上泄下顶两边灌”的巨大防洪压力

江河纵横、湖泽聚集、雨量充沛

地势低洼,历年来洪水频发

防汛,对于武汉来说就是天大的事

与三次超大洪水

正面交锋

近百年来,武汉经历了三次超大洪水的侵袭

分别是1931年、1954年和1998年

历史上这三次大洪水

至今仍让不少武汉人回忆起来感到心惊

1931年

1931年特大洪水,武汉三镇沦为一片泽国。到1949年,武汉堤防长度仅108公里。

1954年

1954年,长江流域发生百年一遇特大洪水,武汉受灾。全国调集各种防汛器材和大批物资运抵武汉。经过整整百日艰苦奋战,武汉人民取得战胜特大洪水的伟大胜利。当年9月26日,毛泽东主席亲笔为武汉战胜1954年大洪水题词祝贺。

1998年

1998年,武汉遭遇20世纪长江全流域性第二次特大洪水。38万防汛大军坚守在800公里的大堤上,24小时不间断拉网式巡堤查险。武汉,转危为安。自此,一场史无前例的堤防除险加固工程建设热潮在长江沿岸兴起。从1999年到2002年底,武汉397公里长江、江汉干堤整险加固工程圆满完成。

昔日防汛险段

变身江滩公园

经过一次次与洪水的抗争和努力

武汉今日防洪体系进一步完善

排涝能力大幅提升

昔日的防汛险段已变身绿意葱葱的

江滩公园

从汉口、武昌到汉阳

一道亮丽的城市风景线

在两江四岸绵延展开

多年的堤防整险加固与滨水环境综合治理

为人水相亲创造了可能

小贴士

①地点:“大江东去——武汉防汛陈列展”位于防洪纪念碑下方(临沿江大道)。

②时间:每周三至周日9:00-16:00开放(周一、周二闭馆)。

③征集活动:生活在武汉,你家里可能也正珍藏着许多见证武汉防洪史的老物件、老照片……它们背后也许藏着一个动人的故事、一段难忘的回忆。

现市江滩办、长江日报联合开展“听它‘讲’过往”活动,面向全社会公开征集见证武汉防汛历史变迁的有关物品和资料。所征集老物件、图文视频资料,可用于武汉防汛陈列展收藏展示、交流。

④联系方式:177 7188 7658(晏女士)。

经过一代代人的不懈努力武汉防洪体系进一步完善两江四岸的江滩公园成为江城一道独特的风景线从与水相争到与水相依武汉不断前行的防洪脚步成为城市发展的最佳印证

(长江日报地铁传媒研究院出品 文字 © 黄师师 杨丝涵 罗苗图片 © 何东瑞 罗苗编辑 © 罗苗 美编/动图 © 何东瑞统筹 © 马梦娅)