陈思进(左四)与部分“9·11”幸存者聚会 受访者供图

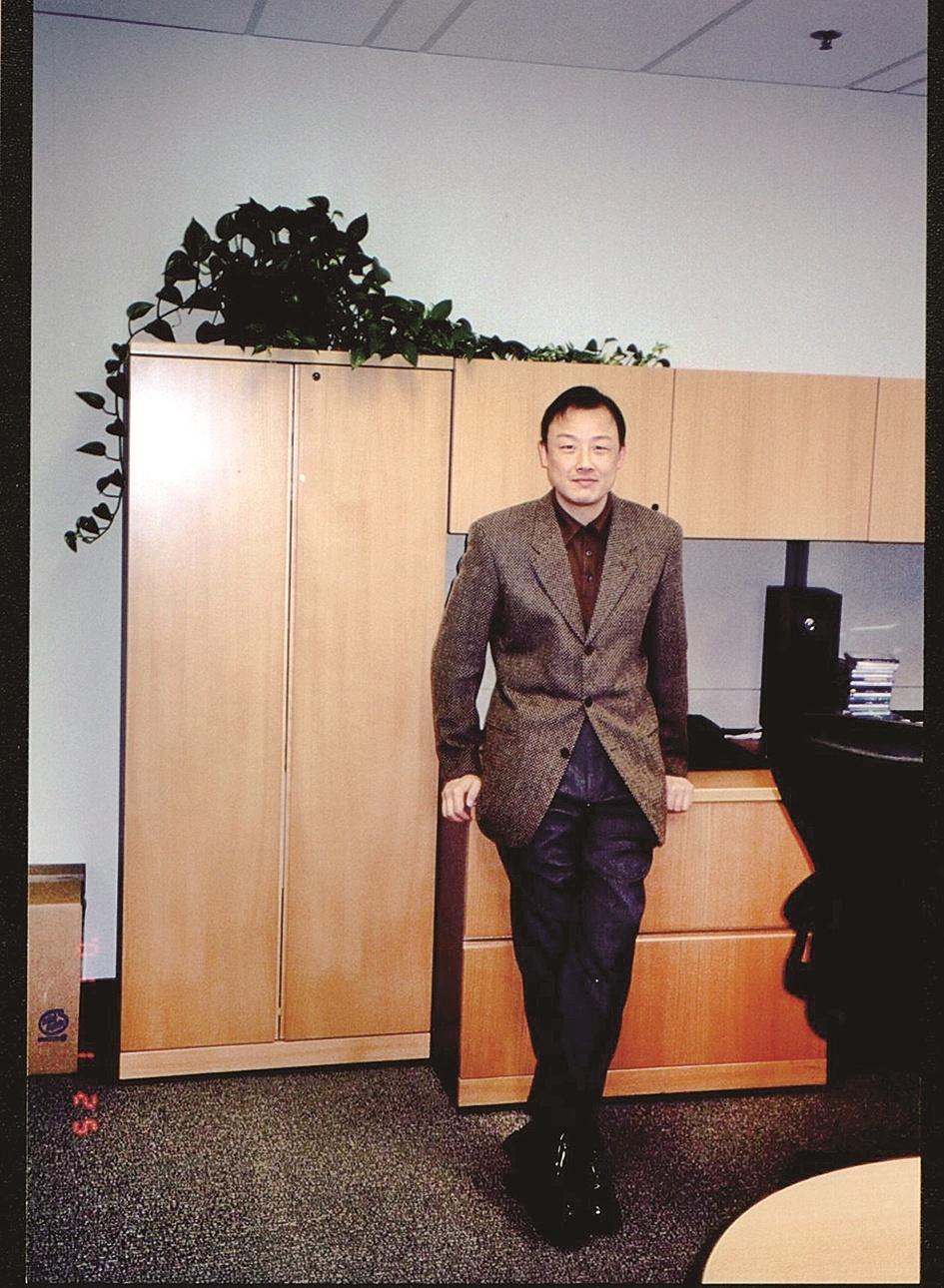

20年前陈思进在办公室

陈思进近照 受访者供图

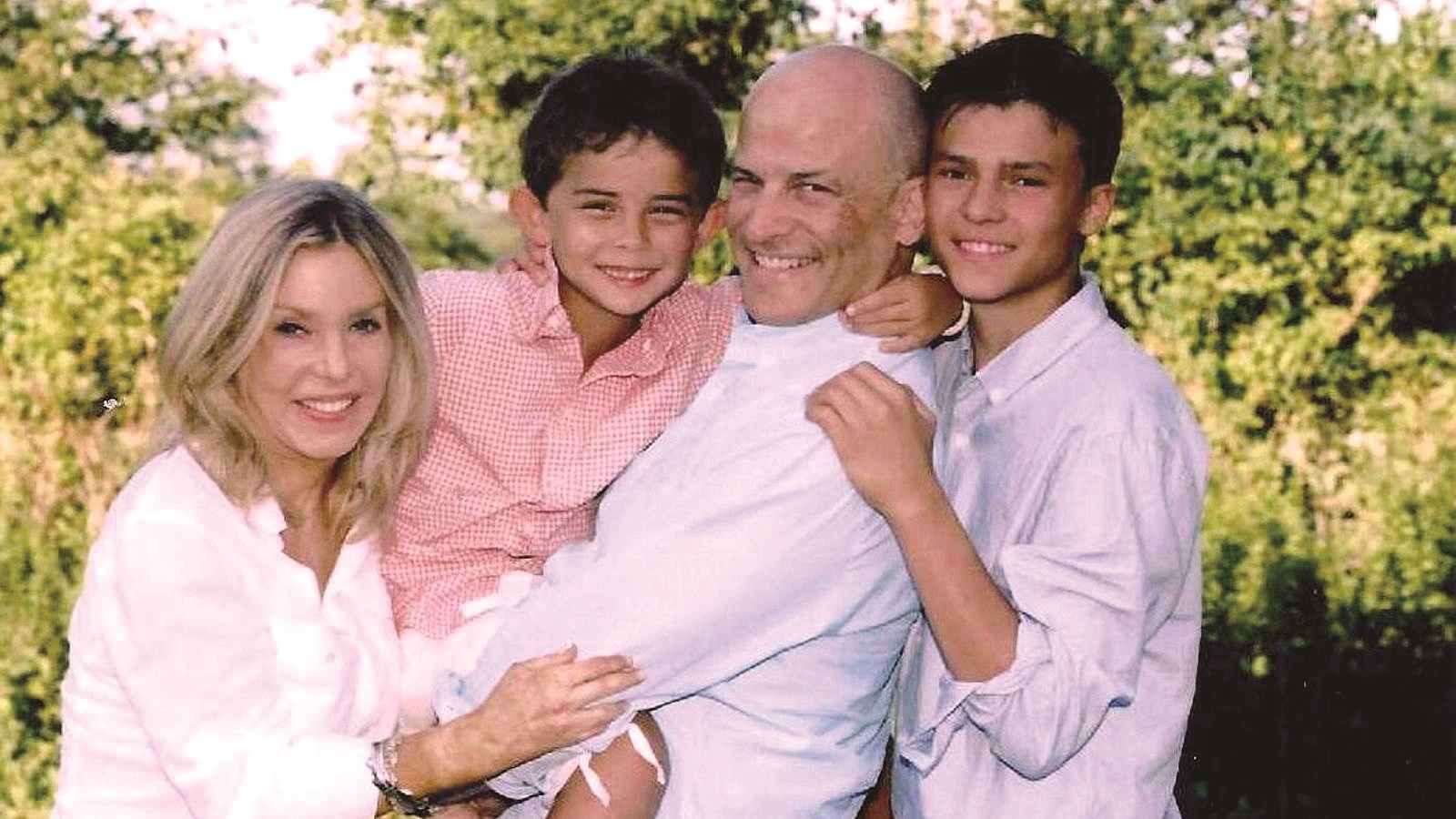

劳伦·曼宁(左一)曾经幸福的一家 英国《天空新闻》

戈尔基的父母合影 英国《卫报》

大卫近照 受访者供图

●连线亲历者:20年过去了,他们有了新生活

●与专家对话:美国人虚幻的安全假想被打破

●反恐在行动:中国利剑打击恐怖主义见成效

●事件时间轴:20年前的这天,如何改变世界

□楚天都市报极目新闻记者 李力力 宋清影 孙喆 胡莉

美国东部时间2001年9月11日,19名劫机者劫持了4架美国商用飞机,其中2架撞向纽约世界贸易中心双子塔,第3架撞向了华盛顿的五角大楼,第4架因乘客与劫机歹徒搏斗,最终在宾夕法尼亚州坠毁。这就是影响了全世界的“9.11”恐袭事件。

20年过去了,那些曾经在大楼里挣扎逃生的幸存者们,那些在恐袭中失去家人的亲属,现在怎么样了?极目新闻记者辗转联系上了部分当事人,他们都开启了新生活,从某种程度上说,他们都是“幸存者”。

华裔男子从80层逃到1层

3分钟后大楼坍塌

陈思进祖籍温州,他在北京度过童年后,在上海生活了很长一段时间。2001年9月,陈思进举家前往美国,他在纳斯达克BRUT ECN公司担任高级金融软件工程师。BRUT ECN是当时华尔街五大线上交易平台之一,一路打拼的陈思进已是华尔街金领一族,他的办公室就在世贸中心1号楼(北塔)80层的8067室。

2001年9月11日,是他搬进这座楼的第7天。上午8时15分,陈思进走进办公室,刚泡完一杯咖啡,就被一股强大力量推倒,差点撞上电脑屏幕,整栋楼随之开始震动。有人大喊“快跑”,他跟随人群从80层往下撤。

世贸大厦1号楼共有110层,飞机撞上这栋大厦的93层,大楼从86层开始燃烧。与他同行的300余人,成为最后一批逃出世贸双子塔的幸存者。

然而,当时陈思进和同伴对这一切并不知情,还跟随人群不紧不慢地往下走。由于世贸大厦的电梯分段运行,他们先得从80层走到78层,再坐电梯到一层。但当他们走到78层,电梯已经不通了。陈思进想给太太打个电话,却没有信号,顿时觉得不对劲。

没有人知道78层的楼梯出口在哪里,大楼已经变形,门也打不开。3个美国人齐心协力将门撞开,其中一个是陈思进的同事,后来才知道这个美国人的肩膀骨头都被撞碎了。

逃生的大门终于被撞开,这是一条逆时针方向下旋的楼梯,只有1米宽。多年后,这个仿佛望不到尽头的旋转楼梯,还一直出现在陈思进的梦里。

此时,不断有消防员和警察背着器材逆行上来,他们渐渐知道了,这次逃生不是演习、不是爆炸,是有飞机撞上来了!当他们终于逃出大楼,陈思进累得几乎要虚脱,从80层走到1楼大厅,他们整整用了一个半小时。

陈思进顾不上喘气,没命地向前奔跑。两三分钟后,身后响起震耳欲聋的轰鸣声,伴随着惨绝人寰的呼号,他回头望去,这座著名的世界贸易中心像巧克力一样“融化”,浓烟像翻腾的海啸一般急涌而来。此时,距离1号楼被撞,已经过去1小时42分钟。

他不忍再看,继续狂奔……“9·11”恐怖袭击事件造成近3000名平民遇难,他是最后一批逃出世贸双子塔的幸存者之一。

受伤最严重幸存者之一

全身超过80%被烧伤

2001年9月11日上午,劳伦·曼宁前往世界贸易中心上班,她在纽约一家债券交易公司Cantor Fitzgerald工作,办公室位于世界贸易中心1号楼的105层。她刚走进1号楼入口的玻璃门,爆炸引发的大火立马将她吞没了。“我要被活活烧死了。”劳伦·曼宁事后回忆,她挣扎着跑到了大楼对面的一条街上,那里有一片草地,她躺在草地上翻滚,试图扑灭火焰。

这时,又一架飞机撞向了世贸中心2号楼,躺在草地上的曼宁,亲眼目睹人们从摩天大楼一个一个往下跳……曼宁随后被紧急送往医院,她全身82.5%被烧伤,整整昏迷了3个月。

相较之下,英国人查理·格雷似乎幸运一点。事发时,他正在世贸中心1号楼26层,大楼猛烈摇晃,他看到燃烧的大楼碎片纷纷从上面落下来,才意识到发生了什么。格雷和同事们沿着楼梯走下去,逃生的人越来越多。当他下到17层时,遇到了3名消防员,得知另一架飞机撞上了南塔(2号楼)。

逃出大楼后,查理亲眼目睹了如同“地狱”一般的画面,街上到处是尸体、被掉落的碎片砸中的汽车,随后,2号楼轰然倒塌。“黑色烧焦的尸体落在我身边,至少有20个人往下跳。”查理说,他有20多个朋友当天遇难,此后他也患上了创伤后应激障碍,“我一直在想为什么有这么多人死亡,而我没有死。为什么死的不是我?”

孕妇因孕吐躲过一劫

孩子的生父不幸遇难

“如果不是因为孕吐迟到,那天早上妈妈就会在楼里。”19岁的尼古拉斯·贝利尼·戈尔基用这种方式“救”了母亲一命。20年前,戈尔基的母亲在摩根士丹利上班,父亲则在德意志银行工作,工作地点都在世贸中心。他们在一次聚会中相识,两人一见钟情。

2001年9月11日,是他们买下新房的第一天。那天早上,戈尔基的父亲在世贸中心参加早晨例会。母亲刚怀上戈尔基,由于孕吐迟到了,于是在大楼外休息了一下。就在这时,戈尔基的母亲听到头顶上方传来一声巨响,一抬头就看见一个巨大的火球,爆炸发生了。如果不是因为孕吐,戈尔基的母亲会准点来到位于70层的办公室……母亲幸运地躲过一劫,戈尔基的父亲却在大楼里丧生,年仅27岁。

一直到戈尔基八九岁的时候,“9·11”这个词第一次以非常清晰的方式出现在母亲和他的对话中。戈尔基说:“妈妈总说我能让她想起爸爸,我不仅继承了他的脸型,还有对生活的热情。爸爸对金融充满热情,而我特别喜欢计算机专业。虽然我从没有见过我的爸爸,但我在追逐梦想的道路上,总觉得他一直陪伴着我。人们总说永远不要忘记‘9·11’,是的,我们永远也不要忘记那天发生的悲剧,但我也希望大家永远也不要忘记9月12日、13日和这之后的每一天。”

他所乘坐的飞机

“9·11”当天中途紧急返航

大卫在“9·11”当天也在飞往纽约的航班上,惊恐至今仍未平息。极目新闻记者辗转联系上他时,起初他不愿谈起那段往事,几天后才慢慢打开心扉。

那天,大卫原本要乘坐飞机从亚特兰大飞往纽约,飞行时间预计2小时。他平时坐飞机出差,十分熟悉亚特兰大到纽约的航线。飞行了大概90分钟左右,他发现机组人员慌乱地走动,气氛很紧张。随后,大卫发现飞机似乎是转了个180度的弯,改变了航向,但大部分乘客都在睡觉或看书,他按下服务铃,向空姐询问。空姐回复他,没有机长的指示,她不能回答任何问题。

这时,机长通过广播宣布:由于一些困难,飞机将返回亚特兰大机场。当时大家还以为是飞机出了故障,都很紧张。直到飞机落地,大卫才知道世贸中心被飞机撞击。由于事发突然,飞机临时返航,不得不在机场上空盘旋了一个多小时才降落。

更多的人,是通过电视新闻得知惨剧。大卫回忆说,当时餐馆和酒吧里的人们站在那里,看着电视一动不动,嘴里还喊着:“天哪!”

大卫平安抵达,但他的大学女同学却在2号楼倒塌时遇难。就在大楼倒塌前,那位同学的最后一通电话打给了妈妈,她们互相说了再见……

20年过去了

他们都有了新生活

“9·11”之后3个月里,陈思进觉得自己每天都处在半梦半醒的状态中。电视上每天都在播发相关新闻和哀悼,陈思进不看电视,也拒绝一切“9·11”事件的话题。

2002年“9·11”一周年纪念日,他回到世贸中心遗址。从他的办公地步行过去,其实只需要10分钟,但这是一年来他第一次踏足。阴冷、潮湿,都是他不愿回忆的。“9·11”让陈思进意识到,生命原来这么脆弱,他曾离死亡这么近,谁也无法预料下一刻会发生什么。珍惜当下,是他的自我反思。

此后,陈思进断断续续回去遗址参观,2019年他再次回到那里,这一次,他终于与自己和解,终于放下了。

陈思进并不认为“9·11”对他个人的职业发展有太多的影响。“9·11”之后,陈思进继续在BRUT ECN工作。BRUT ECN被收购后,他成为瑞士信贷证券投资部助理副总裁。此后,他开始进入管理中层。2006年,他跳槽到美国银行证券公司担任副总裁。2009年,陈思进相继在几家公司担任风险管理资深顾问,直到去年他才算是正式退休。

期间,最大的改变就是他立刻恢复了中文写作。他几乎在“9·11”之后的第三天,就拿起了笔,当时还差点找不到中文输入法。大概是母语带来的巨大力量,陈思进通过写作找到了疏解情绪的方式。

几年前,他陆续出版了《心机:绝情华尔街(第一部)》《危机:绝情华尔街(第二部)》《归·去·来》第一部《往事》和第二部《寻梦》,以及科幻小说系列第一部《超时空拯救》 等多部作品,有的正在进行影视化改编。

“9·11”20周年,已经定居加拿大多伦多的陈思进并没有特别安排,他不会再回世贸遗址,过去的事情已经过去,对他来说,放下了就是放下了。

而劳伦·曼宁最终活了下来。她是这次袭击中受伤最严重的幸存者之一,她的身体部分截肢,康复过程伴随了她将近10年,“恐怖、死亡的恐惧,从来没有远离我。”她所在公司有658名员工遇难,至今她的手机里仍存着许多在当天遇难的同事电话。

曼宁生活并没有停滞不前,她的坚强不屈感染了很多人,还成为了2004年雅典奥运会火炬手。后来,曼宁还成为了一家公司的联合创始人兼首席执行官,《纽约时报》畅销书作者,恐怖和生存主题的定期撰稿人。

“9.11”之后,美国人大卫决定前往中国创业,他目前定居深圳,从事教育工作。去年一整年,他都在武汉度过。他说:“我很喜欢住在中国的日子,这里感觉非常安全。”