长江日报8月19日讯 19日下午,记者收到一份特殊的寻人启事:寻找任金枝、任桂枝。任金枝(原武汉市防疫站工作)和任桂枝(武汉医学院毕业后在武汉儿童医院工作)原居住于汉口人和街敬叶里1号。寻人的是83岁旅美作家陈官煊先生。

陈官煊先生笔名陈凡、江牧。四川达州市达川区(原达县)人。曾任达川地区作家协会主席、音乐家协会副主席。1956年开始发表作品。20世纪七十年代创作的歌词《长大当个好社员》被编入全国小学音乐课本。1998年由他创作歌词的歌曲《这方土》红遍大江南北。

对武汉有着化不开的情结

陈官煊先生告诉长江日报记者,1955年,17岁的他从成都铁路勘测技术训练班测绘专业毕业,被分配到总部设在武汉市的铁道第四勘察设计院。“我在武汉工作生活了8年,武汉是我的第二故乡,我对这座城市有着化不开的情结。”化不开的情结还有长江大桥,陈老先生说,因为长江大桥凝结着他的心血和智慧。他的人生起步和文学之路,是从这里开始的。

1956年春天,长江大桥正在紧张施工。大桥工程局缺少人手,铁道部第四勘察设计院派出大队人马前往支援,陈官煊就是这大队人马中的一员。“我们住在大桥工程局招待所,招待所汇聚了全国各地的记者和武汉的诗人、作家。李冰、洪洋、吉学沛等都住在那里。结识了这些诗人作家,又是第一次来到有着大江大河的武汉大都市,本就热爱诗歌的陈官煊诗情顿时被激发出来。在这里,他创作了大量诗歌,小诗《桥工之歌》在《工地生活报》发表后,被全国文学权威刊物《人民文学》转载。他还结识了《武汉晚报》副刊诗歌编辑孙昌前。“他对我的帮助非常大,那时,湖北小有名气的青年诗人郑定友、管用和、夏雨田、宇宙、王维州和我经常在孙昌前家聚会。”

从此,陈官煊诗兴大发,相继在全国报纸杂志上发表诗歌作品。

难忘任金枝一家人亲人般的关怀

1958年年初,陈官煊在武汉市洪山区花山镇(当时叫驼子店),在武汉广播电台驻花山站做记者工作。工作期间,陈官煊结识了来此地作血丝虫病防疫工作的任金枝,惺惺相惜的年轻人成为好友。因为经常要去汉口开会,任金枝就请陈官煊到她汉口的家做客,后来,星期天放假,也是在任家度过的。作为从大山出来的外乡人,20岁的陈官煊得到任金枝一家人的关心照拂,“她的母亲将我当儿子一样看待,兄长和妹妹待我非常好,有时天色晚了,还让我留宿。记得湖北出版社准备出版我的诗集,妹妹任桂枝帮我做了很多抄撰工作。”遗憾的是,1962年陈官煊回到四川达县的家乡后,与武汉的朋友们失去了联系。但他一直保留着妹妹任桂枝抄撰的手稿。60多年过去,提起当年任家人的情分,陈官煊仍念念不忘,心存感激。

“我昨天又梦见花山了。”陈官煊说,近段时间,他总是梦到武汉,梦到花山,想到武汉,心情就非常激动。时隔66年,他一直心念第二故乡武汉,想念当年帮助过他的挚友,在2020年武汉陷入新冠病毒肆虐时,他还创作了《牵挂》《点燃生命的火苗》等诗歌。“我希望有生之年,能回武汉,去花山走走看看,寻到当年的挚友,回报一份感恩之情。”

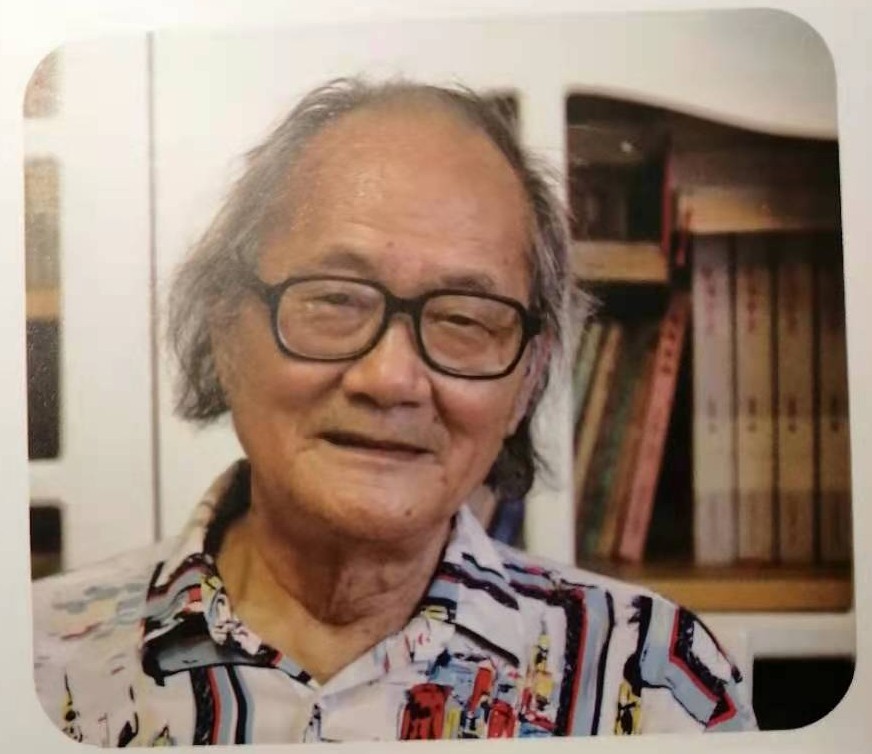

陈官煊近照。

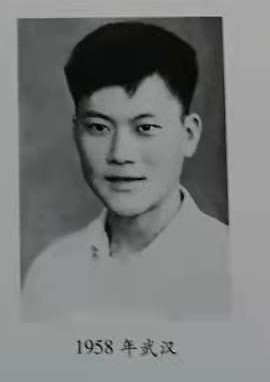

陈官煊1958年在武汉。

(长江日报记者周璐)