极目新闻记者 刘丁维

实习生易云鹏 李磊

一辈人听着一辈人的故事,一代人传承着一代人的精神。

家住京山市曹武镇梅花村的李红卫,每当看着儿子身着军装、胸戴大红花光荣参军的照片,他就非常欣慰,这不仅仅是圆儿子的从军梦,更是一种传承。

李红卫家四代从军,四身军装,一种情怀。

一家四代从军

李红卫的家,门口金黄色的“光荣之家”的光荣牌十分显眼。

“家里最珍贵的就是退伍证,从我爷爷、到我父亲在到我都是军人,去年9月儿子也光荣参军。”讲起这些,李红卫一脸骄傲。

翻起一张张泛黄的退伍证,李红卫也讲起了一家人的从军历程。李红卫的爷爷李海瑜,出生于1942年,旧社会吃不饱、穿不暖,还面临日本兵的烧杀抢砸、无恶不作,1942年,18岁的李海瑜毅然决然加入抗日队伍,随后加入新四军第五师,当时李先念为鄂豫边区党委书记、新五师师长兼政委。

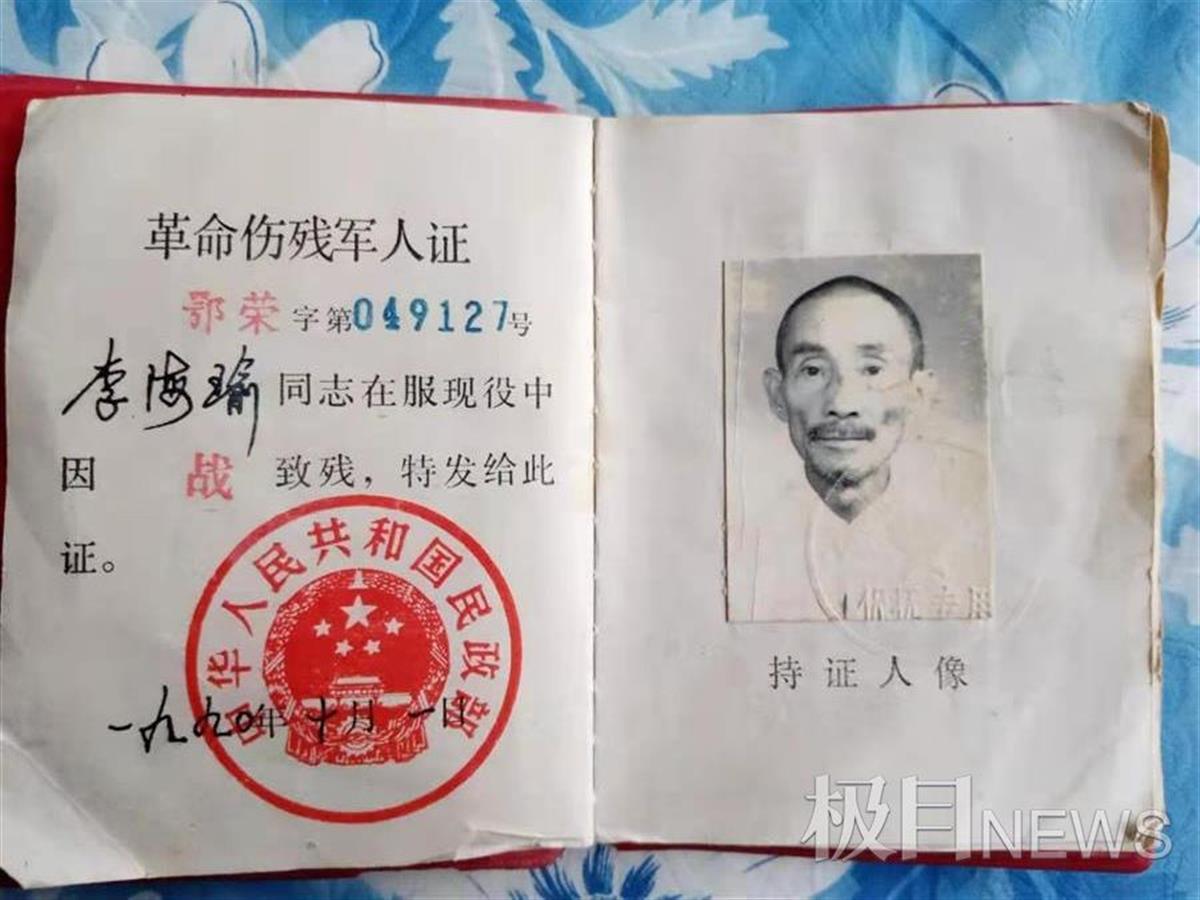

李海瑜

1947年4月,李海瑜在襄阳市南漳县安家集沟战斗时负伤,一个子弹贯穿了他右下肢胫骨下段,枪伤使得他内侧骨质损伤,胫骨呈外弯曲。李海瑜的革命伤残军人证里写到:李海瑜同志在服现役中因战致残。

回到家乡后,老人家安安静静在家务农生活了一辈子。因为曾经受过伤,李海瑜的右腿长期疼痛,行动也因此受限,但没抱怨过半句。李红卫回忆说:“老人家最常说的是在旧社会受的苦难,与日本人战斗的场景,常常教育我们子孙要爱党爱国,珍惜现在的生活。”

满墙都是橄榄绿的追寻

李红卫对军人的印象里,来自自己的父亲。少时家庭环境一般,没有任何装饰,全靠着父亲当兵的那一身橄榄绿的军装,让清贫简朴的家有了光彩。

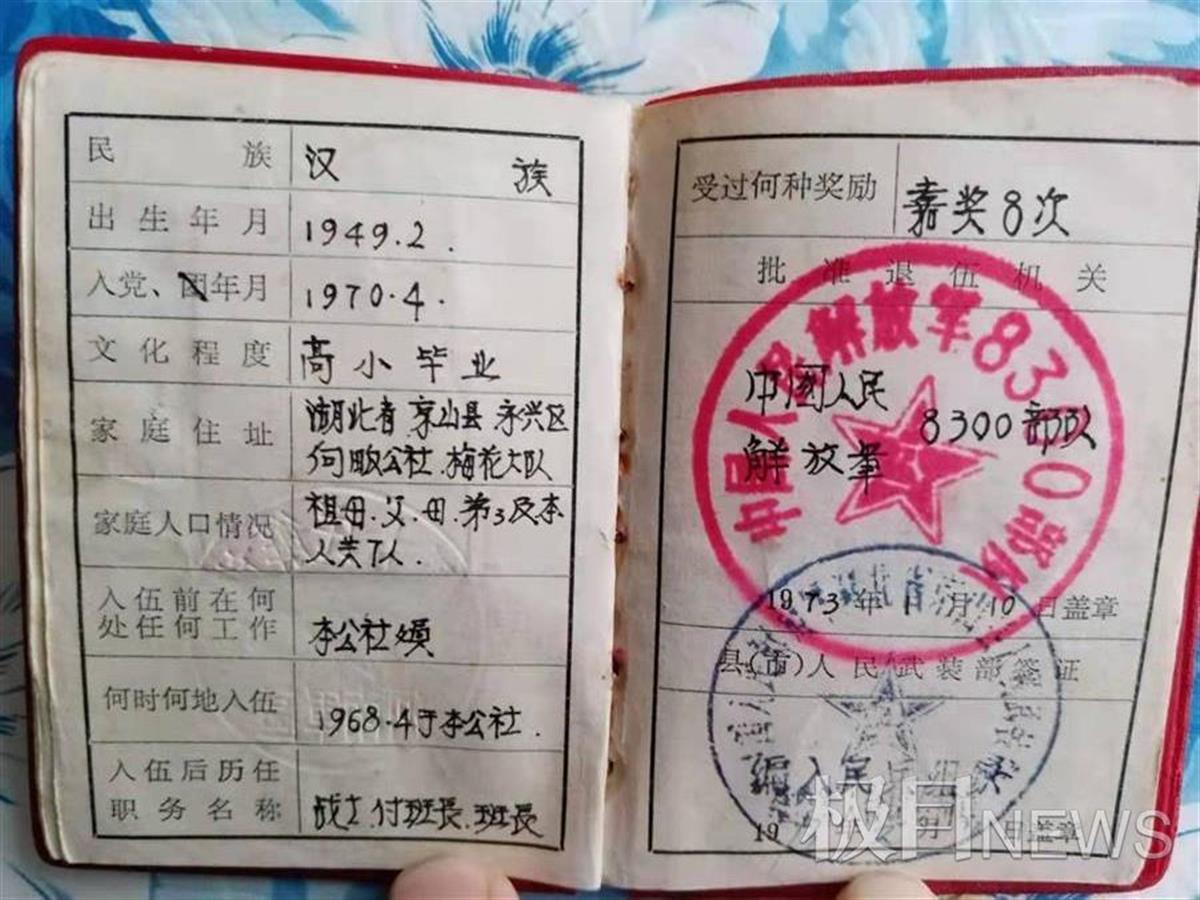

“我的父亲李文著与新中国同岁,他是1968年入伍的,从河南到浙江,因表现突出,在部队就入了党,直到1973年退役回家。”李红卫介绍,他的父亲先后担任村里的民兵连长和村支书。

“我记得小的时候,有人上村里偷盗松树,那都是村里的集体财产,我父亲就带头去值守,在大山里守着。村委会没有办公场所,父亲就叫大伙上家里来办公,我的家里一半是办公区,一半是家人的生活区。”李红卫回忆起自己的父亲,他是典型的军人做派,雷厉风行、有担当,大家伙也都服他。

李文著

受爷爷和父亲的教导, 992年12月17岁的李红卫光荣入伍,随后在部队入党。1996年8月,他在河南省林洲市参加红旗渠抢险任务时,受到了上级的嘉奖。1997年11月因工作表现突出,被授立三等功。退伍回家时,李红卫将中国人民解放军立功奖章第一个拿给父亲看。

退伍后的李红卫,积极学习吊车技术,凭着吃苦肯干的精神渐渐又办起吊车租赁业务,把一家人的日子过得红红火火。

李红卫

为强国强军梦贡献自己的力量

受家庭的影响,2001年出生的李杰身上少了一份家庭呵护的娇气。他从小就喜欢军事,军人的吃穿住用行他都能如数家珍,活生生一个“军营小百科”。

“小的时候,每当孩子跟我说,‘爸爸,我长大了要去当兵’,我就特高兴。”李红卫说。

去年9月,正在读大二的李杰正式应召入伍。

李杰

“我们家每一代人,都要参军报国,这是我们的‘家风’。一家四代人都能当兵,这也是我们家的光荣。只有国家强了,我们小家才安稳。”初入军营,还未满一年的李杰眼神坚毅,比同批入伍的战友多了一份成熟,“别人能做的,我也能做,并且还要比他们做得好。”

新训队三个多月,李杰一直是大家眼里的优秀战士,喜报频传。“月度嘉奖、训练标兵、单项技能标兵,都拿了好几次了。”李红卫和妻子约定好,尽量少给孩子打电话,让他尽早适应部队生活,尽快实现从民到兵的转变。

而李杰想的比爸爸远,他已经在准备入党申请书了,“不仅要在各项军事训练、科学文化知识上得头筹,还要在思想上保持先进性,这样才能迎接挑战,为强国强军梦贡献自己的力量。”