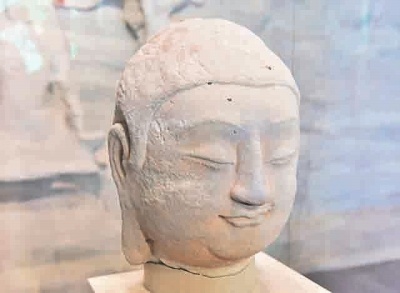

这是7月24日在太原市天龙山石窟博物馆拍摄的天龙山石窟“第8窟北壁主尊佛首”(局部)。

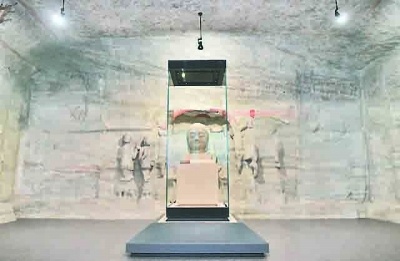

这是7月24日在太原市天龙山石窟博物馆拍摄的天龙山石窟“第8窟北壁主尊佛首”。

流失海外近百年的天龙山石窟“第8窟北壁主尊佛首”24日亮相在太原开幕的“复兴路上 国宝归来”特展,并将在此长期陈列展出。这是近百年来第一件从日本回归天龙山石窟的珍贵流失文物。

天龙山石窟以娴熟的雕刻技艺、细腻的表现手法、鲜明的时代特征、丰富的生活气息著称于世,是佛教石窟逐渐中国本土化的典型实例,反映了南北朝至隋唐时期中国石窟艺术的卓越成就。其中,天龙山石窟的唐代造像,神态高雅、雄健优美、飘逸多姿,具有独特的艺术魅力,世称“天龙山样式”,是同时期石窟造像艺术的杰出代表。

据介绍,上世纪20年代,天龙山石窟遭大规模盗凿,“第8窟北壁主尊佛首”在内的大量文物流失海外。新中国成立后,各级政府和文物部门对天龙山景区文物进行科学保护和合理修缮。我国十分重视流失海外中国文物的追索,开创了政府主导、部门协作和社会参与的中国模式,天龙山第8窟佛首的回归,就是追索流失文物“中国实践”的新例证。2020年9月,该佛首现身日本拍卖市场。国家文物局会同相关部委,历经曲折的追索行动,促成佛首回归祖国。今年以来,国家文物局会同山西有关方面,推进佛首展示选址、安全环境改造、展览策划制作等各项工作,为佛首回归原属地创造条件。

在“复兴路上 国宝归来”特展展厅里,回归佛首放置于3D打印的第8窟北壁、东壁、西壁佛龛及造像之间,和“家人”团聚了。第8窟是天龙山唯一的隋代石窟,凿成于隋开皇四年(公元584年),其别具一格的窟龛形制和造像风格代表着隋代石窟造像的最高艺术水平。洞窟具有前廊主室的结构。宽敞的前廊雕成面阔三间的建筑形式,立柱、额枋、斗拱,精雕细琢,是隋代建筑样式的真实再现和最佳实例。方形的主室充分利用了建筑的空间,窟内三壁各开一龛,中央为一座方形中心塔柱,这种塔庙窟形制是北朝佛寺重视佛塔建置的延续,十分珍贵。

第8窟造像雕刻精美,形象生动。佛、菩萨和弟子面相圆润,肌体丰满,体现了北齐至隋代造像的特征,为唐代婀娜丰腴的造像风格开了先河。北壁回归佛首面含微笑,祥和慈悲;龛外弟子和菩萨像身姿扭动,富有变化;窟门外两侧力士像威风凛凛、怒目而视,表现了当时高超的雕刻技艺。

回归的第8窟北壁主尊佛首,长33.7厘米,宽30.4厘米,高44.5厘米,重55.5公斤。佛首肉髻低平,脸庞圆润,双目微闭,嘴唇微抿,笑意含蓄,体现了民族审美和隋代工匠的高超技艺,是极其珍贵的石刻艺术精品。

“石窟寺流失文物,是中国文化遗产重要组成部分。在此,我们郑重重申,中国政府保留追索历史上被盗和非法出口文物的权利,包括石窟寺流失文物。”文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群表示,“十四五”期间,将有序开展资源调查、法律完善、能力建设等工作,通过一切可能和必要途径,促成更多流失文物的追索返还。 “复兴路上 国宝归来”特展以天龙山石窟“第8窟北壁主尊佛首”为核心展品,综合运用珍贵文物、历史图片、数字复原、3D打印石窟等多种形式,全方位讲述了天龙山石窟文物流失与回归历程,展现流失文物调查研究、考古发掘、修复保护最新成果。

综合新华社、人民资讯、太原晚报报道