长江日报讯 “有没有兴趣把拉面馆开到美国?”近日,在江夏区民营企业家党史学习培训班上,一位企业家和韩索力么乃商量,“联手把拉面生意做到美国去。” 这个1996年出生的25岁撒拉族小伙10多年前坐了两天一夜的绿皮火车,“哐当哐当”来到武汉时,他只想把肚子填饱。连他自己也会恍惚,那个很多字还不识的尕娃,如今已成为有自己拉面品牌的企业负责人,年收入400万元。他还带领200多位老乡干起了拉面生意,新开拉面馆40余家。 2020年疫情期间,他带领员工为一线医护人员、下沉干部送餐,筹集款物共计12万余元。他被评为“江夏好人”,也是被省委统战部、省民宗委表彰的湖北省少数民族抗疫先进典型。

创业

随父母来汉,学习做拉面

江夏区广信万汇城一家拉面馆内,韩索力么乃正在做拉面。长江日报记者任勇 摄

“啪!” “啪!”

江夏区广信万汇城一家拉面馆里,拉面师傅将一团面重重甩在案板上。三拉两缠,一碗香喷喷的拉面就做好了。“欢迎光临,这边坐。”正值中午,客流不断,老板韩索力么乃在店内忙碌地招呼着客人。1公里外,他的另一家拉面馆内,父母和弟弟也同样忙碌。

“这是我们化隆县的知名企业家。”下午2时,店里的事情忙完,青海省化隆县驻武汉办事处主任李永华向长江日报记者介绍面前的这位小伙子。

“企业家”,是大家介绍韩索力么乃的新称谓。

当年,父亲韩哈山把家里的牛羊卖了,凑了5000元带着韩索力么乃来汉投奔做拉面的远房亲戚。韩索力么乃成年后,父亲同意他学做拉面。和、捣、揉、抟、摔、拉,白练飞舞,银丝出锅,经过长期耳濡目染,韩索力么乃不到一个月就上手了。

奋斗

勤劳一碗面,越走路越宽

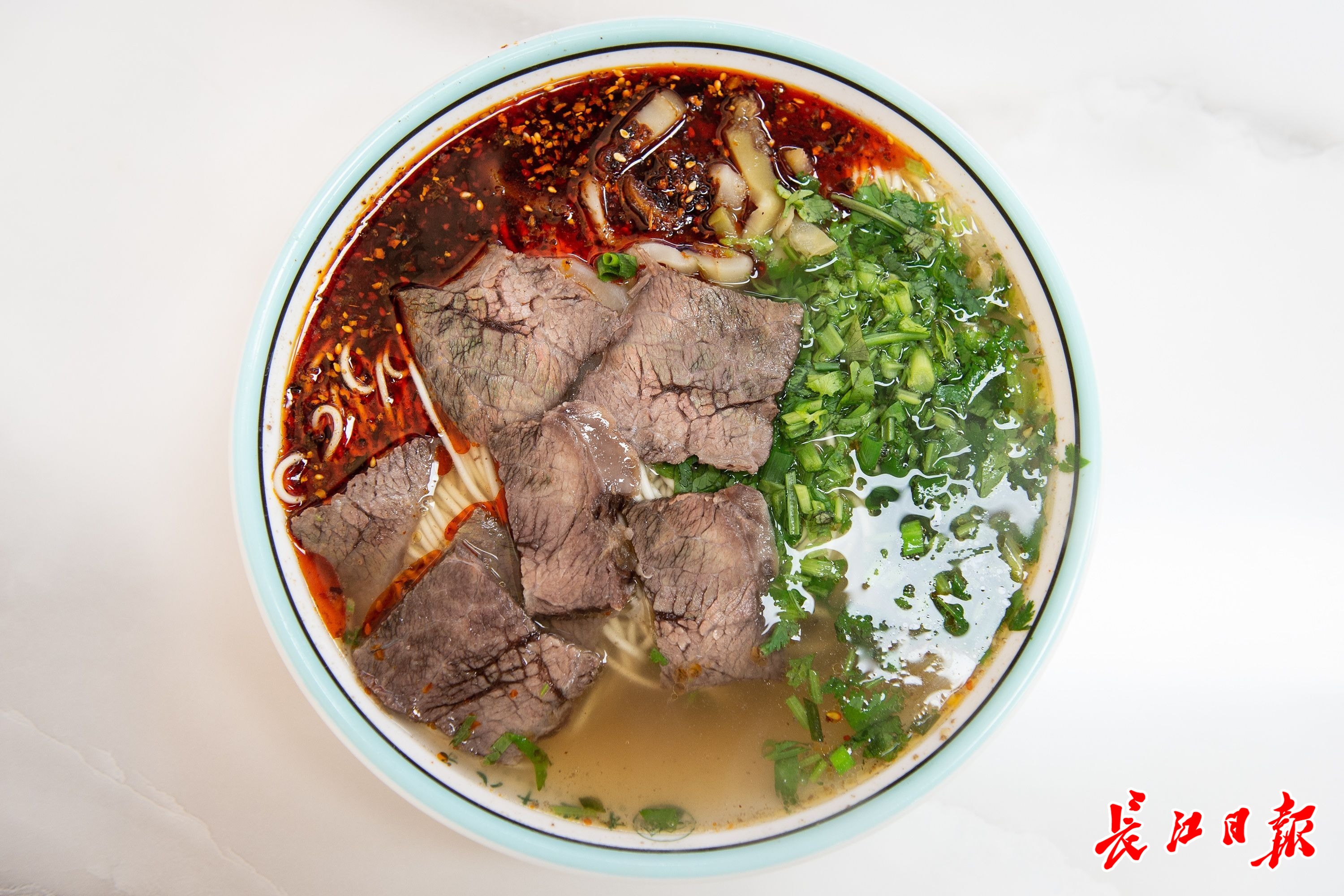

韩索力么乃做的美味牛肉拉面。长江日报记者任勇 摄

2015年4月20日,韩索力么乃的餐饮公司成立。随后,他创立自己的拉面品牌——“青隆十八子牛肉拉面”。

他常常开车到江汉路、汉街,看到一家家餐饮连锁店依附着繁华商圈,人流集聚,生意兴旺。他坚信餐饮品牌化是拉面的未来趋势,但努力的方向一时还找不到。

从2016年开始,江夏区政府、化隆县政府多次组织外出学习,韩索力么乃积极报名。依托政府的组织,他走进了上海财经大学、武汉大学、西南大学,听大学教授们讲授企业管理课程;他参观了海底捞、重庆小面等餐饮品牌,学习实战经验。他意识到:“创立品牌易,打造品牌难。”

“一台炉、两口锅、三个人、四张桌”,小而杂、档次低,是大家对兰州拉面的普遍印象。学习回来,韩索力么乃闭店一个月重新装修,强化“十斤牛肉,五斤牛骨,熬制一锅清汤”的拉面口感;根据顾客的个性化需求,将店内的十余种固定餐品扩展到一百余种;看到年轻人爱拍照发朋友圈,又将店内餐具统一换新,精致的青瓷大碗印刻着“青隆十八子”的logo;更关键的是,韩索力么乃根据武汉本地人的偏好,调整配方,更新口味。

从海底捞学习回来,韩索力么乃给家人开了一个长会,要求将小小拉面馆对标海底捞,把服务做到“有求必应,无微不至”。

提档升级让韩索力么乃的拉面馆收到了立竿见影的效果。从2017年开始,拉面馆的年收入从20余万元增长到60多万元,翻了三倍。

韩索力么乃开始复制品牌模式。自2017年至今,他陆续在汉口学院、藏龙岛、联投广场等地开了8家店。今年,广信万汇城开业招商,要求入驻商家为连锁品牌,韩索力么乃的拉面馆成功入驻。“如果还是当年的那家小店,怎么能开进商业体?”

开设分店、扩大规模,是韩索力么乃打响品牌的第一步。按照他的设想,吃拉面不仅是果腹,更是品味一种文化。韩索力么乃计划在武汉开设青海拉面文化体验店,店内不仅能吃面,还能买到牦牛肉干、青海酸奶等青海特产。店面装修也要进一步升级,“走进拉面馆,就能感受青海的文化风情。”

“来汉12年,早已把武汉当作第二故乡。”韩索力么乃感慨,从餐馆跑堂干起,到如今拥有8家餐馆,离不开武汉这个第二故乡的扶持。“疫情之后,拉面馆开业需要资金周转,武汉市民宗委很快就帮助协调了20万元贷款,我们还拿到了4万元的帮扶资金。”

脱贫

200多位老乡,跟他走出大山

顾客在韩索力么乃的一家拉面馆内就餐。 长江日报记者任勇 摄

如今,韩索力么乃旗下的拉面馆,每家店年收入在50万元左右,8家店就是400万元。当年那个吃不饱饭的尕娃子,闯出了出彩的人生。

韩文德比韩索力么乃小1岁,从小一起爬山疯玩,看到小伙伴在家盖起了小楼,他向父母提出,也要来武汉做拉面。

在韩索力么乃的拉面馆干了一年跑堂,又干了一年拉面匠。2017年,韩文德在光谷开了自己的第一家店。如今,韩文德又叫上哥哥,在武汉开了3家拉面馆。

不只是韩文德,200多位老乡跟着韩索力么乃在汉干起了拉面生意,新开拉面馆40余家。韩索力么乃每带出一个徒弟,就意味着一个年轻小伙儿从老家大山里走了出来。

“化隆人外出赚了钱,最重要的还不是钱。”从2018年至今,韩索力么乃每年冬天都邀请环卫工免费过早;他还连续多年为化隆县“圆梦学子”基金会捐资;2020年疫情暴发时,他带领员工为一线医护人员、下沉干部送餐,筹集款物共计12万余元。他被评为“江夏好人”,也是被省委统战部、省民宗委表彰的湖北省少数民族抗疫先进典型。

改变

从沙里淘金,到面里“淘金”

韩索力么乃的家乡在青海化隆县阿什努乡黄山新村。长江日报记者张维纳 摄

江夏区委统战部(区民宗局)民宗服务中心主任黄金汉曾问韩索力么乃:“为什么热衷做公益?”韩索力么乃邀请黄金汉到他的家乡走走,“到了我的家乡,才能明白我想回报社会的心。”

5月底,长江日报记者跟随韩索力么乃前往他的家乡——化隆县阿什努乡黄山新村。“山大沟深”是记者对这里的最初印象。

在一处半山腰,韩索力么乃对记者说:“我家的地还在山那边,每天赶着牲口驮着农家肥和工具,从山这边到沟底再爬到对面山上的地里,需要两个小时,活儿还没干人就累了。人均1亩多地,小麦亩产300来斤,不下雨就绝收。”

父亲韩哈山以前跟着村里人加入了淘金潮。

韩哈山记得,从老家到采金地,拖拉机要开一个月,到底有多苦,韩哈山唱起了青海花儿《沙娃泪》:“铁锨把蹭手着浑身儿酸,手心里的血泡着全磨烂……一路上的寒苦哈说不完,沙娃们的眼泪淌呀不干。”

为保护生态,后来国家严禁私挖滥采。正是那些年,一些化隆农民开始到内地开拉面馆——从面里“淘金”。

“我们挨过饿受过苦,不忍心让别人再挨饿再受苦。”靠着一碗拉面,化隆人练了胆子、挣了票子、育了孩子、换了脑子、闯了路子。

今年“六一”儿童节前夕,韩索力么乃回了趟老家,为村里的孩子们送上了书包、水彩笔等礼物。他走进二年级的教室,孩子们正在朗读课文《彩色的梦》:“我有一大把彩色的梦,有的长,有的圆,有的硬。他们躺在铅笔盒里聊天,一打开,就在白纸上跳蹦。”

韩索力么乃问孩子们:“你们有什么梦想?”8岁的马珊珊举起手,说等她长大了要做一名创意美食家。“我爸爸妈妈也在武汉开拉面馆,他们做的拉面好吃,但我能做得更好吃。”

(长江日报首席记者张维纳)