邾城街师生祭扫“六·二六”惨案纪念碑

徐古街村民烹制“红军餐”

道观河革命烈士事迹陈列馆揭牌

双柳街涨渡湖抗日根据地纪念碑“诗歌墙”

□楚天都市报极目新闻记者 周治涛 摄影:楚天都市报极目新闻记者 邹斌 通讯员 程书雄 刘慧 陈建红 实习生 刘思辰

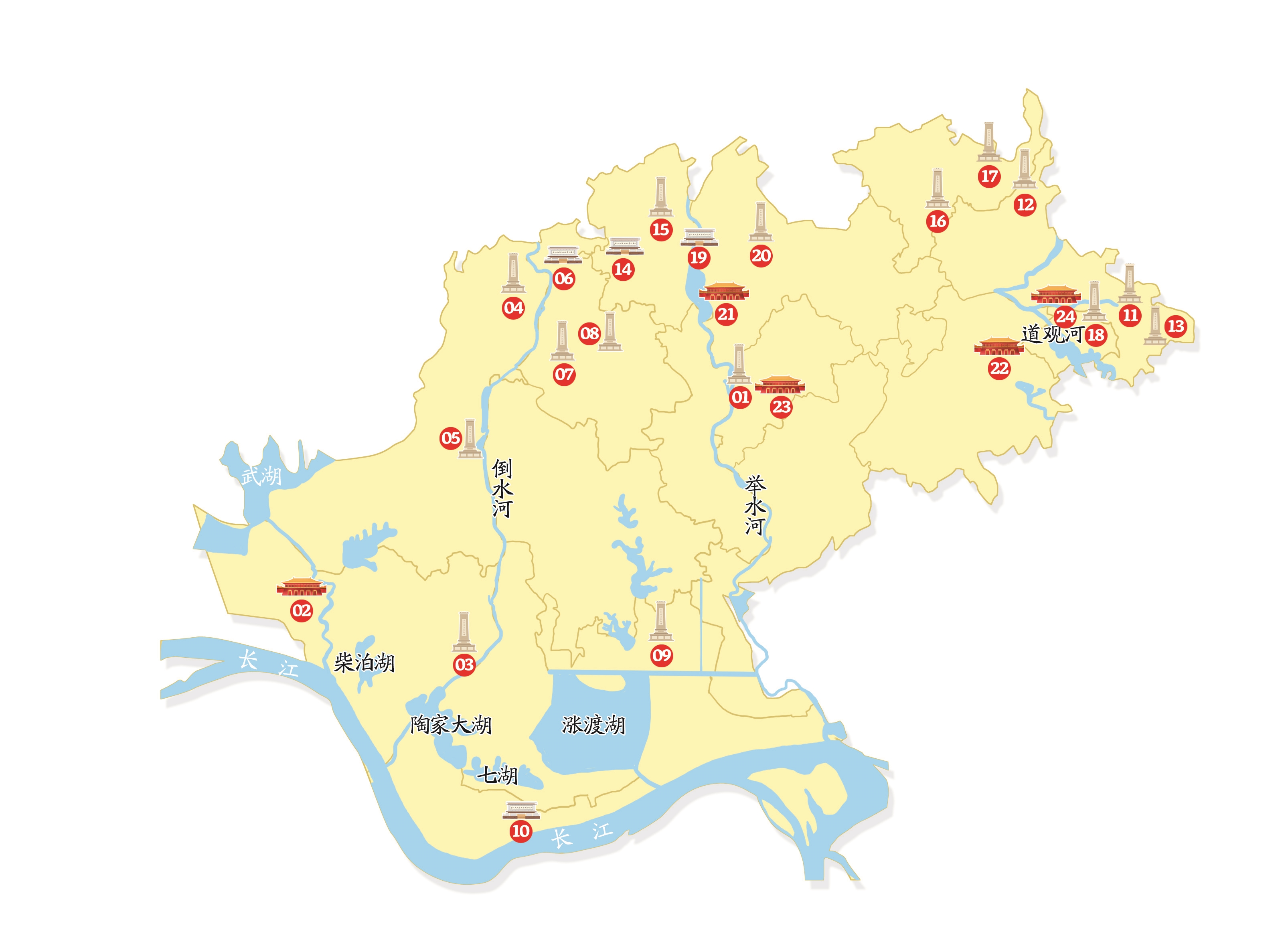

一张红色地图,展现新洲风云百年的革命斗争历史;无数革命先烈,留下共产党人敢于牺牲奉献的红色基因。

迎着建党百年的契机,新洲区积极追寻革命英烈足迹,缅怀革命英烈的丰功伟绩,不断挖掘新洲红色样本,通过整合红色资源,搭建起丰富多样的党史学习实景课堂。

从走出一批批红军战士的“英雄村”,见证军民并肩作战的“红军餐”,到留下共产党人红色记忆的“革命诗”,跨越百年峥嵘岁月,无数动人的故事代代流传。通过创新教育学习方式,新洲区着力打造党史教育特色品牌,传承红色基因,继承和发扬党的优良传统。

01、邾城“六·二六”惨案纪念碑

02、钱学森与武汉生物工程学院博物馆

03、对越自卫还击战纪念碑

04、方院革命烈士纪念碑

05、林家大湾反抗日寇暴行纪念碑

06、卫星烈士陵园

07、李集大游革命烈士纪念碑

08、张信革命烈士纪念碑

09、涨渡湖抗日根据地纪念碑

10、魏淌革命史陈列馆

11、徐古抗日战争胜利五十周年纪念碑

12、徐古革命历史纪念馆

13、将军山将军洞纪念碑

14、凤凰镇烈士陵园

15、凤凰镇董家大湾烈士纪念碑

16、苦水塘惨案纪念碑

17、得胜抗日英雄纪念碑

18、刘天元烈士纪念碑

19、十八人塘爱国主义教育基地

20、三店人民抗日杀敌纪念碑

21、刘邓大军千里跃进大别山司令部旧址

22、王福堂革命烈士事迹陈列室

23、新洲区档案馆

24、道观河革命先烈事迹陈列馆

“英雄村”里话英雄:

鄂东革命根据地的缩影

6月15日上午,“道观河革命先烈事迹陈列室”举行开馆仪式,这个位于武汉市新洲区道观河风景区油麻岭村的陈列室,通过展示衣物、书信、武器等红色遗物,以及图文视频等多媒体方式,记录了烈士们的革命经历和英雄事迹。

陈列室所在的油麻岭村,在革命年代走出“沙家浜团”团长洪定泰等一大批红军战士,被誉为“英雄村”。

作为油麻岭村的村支书,今年58岁陶耀林,一直都以生在“英雄村”为荣。陶耀林回忆,在他童年时候就经常听村里的爷爷奶奶们,讲起红军战士们的故事。在革命年代,他们惩治汉奸、抗击日寇、策反伪军,在这片红色的土地上,留下一个个可歌可泣的动人故事。

道观河党组织沿革的历史可上溯到1928年9月,当时面对血雨腥风的白色恐怖,道观河党组织坚定信念,放手发动群众,组建人民武装,建立红色政权。人数不足5000的道观河,革命英烈有100多人。在血与火的激烈搏杀中,产生了以刘天元、周德顺、陶子玉、洪定泰等为代表的一批著名的鄂东党史人物。

如今,红色旅游公路修到了油麻岭村的村口,油茶、黄金茶等扶贫农产品,让村民们增收致富。站在道观河革命先烈事迹陈列室门口,陶耀林笑着说,先辈们如果看到如今村民的幸福生活,应该非常欣慰。

“红军餐”里鱼水情:

见证军民并肩作战的美食

新洲区徐古街龙岩村的王花子今年50岁,外出工作多年后他选择返乡创业,在村口建了一个生态农庄,依托新修建的新洲红色旅游二期公路引流,农庄主推的“红军饭”成为当地的招牌菜。

与龙岩村紧挨着的长岗村,有鄂东抗日挺进中队、红二十八军伤病员护理所旧址等红色地标。王花子介绍,他了解到当年红28军伤病员护理所在徐古设立期间,老百姓对重病伤员进行特殊照顾,用火烧粑、锅巴粥和竹笋等野菜搭配成的“伤员餐”,救助了大批受伤的红军战士。

今年4月份以来,在新洲区委宣传部、新洲区委统战部、徐古街道等单位组织下,新洲区红色旅游公路二期路段迎来武汉及周边各企事业等单位,报名参加“学党史”户外实践课。活动内容包括瞻仰革命纪念碑、参观红线红色文化遗址、山村绿道徒步、体验红军餐、听故事等五个方面内容。

王花子介绍,体验红军餐,吃碗“红军饭”,成为党史学习教育的鲜活内容,不少参加学习的党员干部表示,革命"伤员餐"让他们忆苦思甜,有助于加深对当时革命时期的认识和了解,深入理解党史内容。

据统计,目前已有近百家单位团体组织党员代表,徒步新洲红色旅游公路,打卡新洲红色地标,参与这堂特别的“学党史”户外实践课。徐古街相关负责人介绍,党史学习活动,也带火了当地农副产品销售和经济发展,当地小香薯几十万斤,几天就被销售一空,同时村民们家里的鸡蛋、玉米等农产品也十分畅销。

“革命诗”里故事多:

红色文化碑墙上的记忆

“连声号角枪声响,十辆敌车九辆翻。流水落花归去也,豺狼岂敢再猖狂。”在新洲双柳街道的涨渡湖抗日根据地纪念碑一侧,写满“革命诗”的文化碑墙上,署名周质澄的一首诗,吸引了记者的注意。

多年守护纪念碑的莲湖村退休村支书陈金安,向记者讲起了作者的故事。据陈金安介绍,1939年9月1日,国民党顽固派制造震惊中外的夏家山流血事件后,共产党员周质澄受伤后转移到新洲地区,在涨渡湖参与革命斗争时,留下这首诗。

涨渡湖抗日根据地纪念碑的文化碑墙,采集抗战期间的诗歌作品11首。这些诗歌,记录了涨渡湖抗日根据地建立后,党组织和民主政权依靠群众大力筹粮筹款,支援抗日军队的给养保障的历史。

在莲湖村小学内,涨渡湖抗日根据地纪念馆,展示了不少革命年代的珍贵红色遗物。莲湖村小学四年级的学生张雯静介绍,学校每年清明节、国庆节都会组织学生参观纪念馆,由历史老师讲解一件件红色遗物背后的革命故事。

据了解,涨渡湖抗日根据地后来还成为新四军第五师和八路军359旅东进南下的后方基地,李先念、陈少敏、郑位三等边区领导人都在涨渡湖根据地工作和战斗过,在这里培养了大批军政人才。作为直接威慑武汉日军的抗日前哨,根据地为抗击日军付出了巨大的牺牲,涨渡湖土地上掩埋的烈士共计500余人。