中央苏区时期,中央机关领导“每天节约二两米,使前方红军吃饱饭,好打胜仗”,群众传唱“苏区干部好作风,自带干粮去办公;日着草鞋干革命,夜走山路访贫农”,生动体现了共产党人的优良作风和艰苦奋斗精神。按照规定夜晚办公可点三根灯芯,可毛泽东同志带头勤俭节约,只点一根灯芯,在昏暗的油灯下写出《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》等光辉著作。

——2019年5月22日,习近平总书记在江西考察工作结束时讲到了“只点一根灯芯”的故事

今年4月下旬,长江日报记者在井冈山采访时,“一根灯芯”的故事被反复提及。

这是一根陈旧油灯里的灯芯,90多年前在罗霄山脉中段的八角楼里亮着豆大的火苗。借助着这微弱的光亮,毛泽东同志写下了《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》等光辉著作,从而找到了一条中国革命发展的道路。

按照规定,毛泽东晚上点灯可用三根灯芯,但为了省油,他坚持只点一根。图为美术作品《不灭的明灯》。

井冈山人说,八角楼的灯光是黎明的曙光。如今,被一根灯芯“点燃”的红色火种,早已在中国革命、建设和改革的实践中转化为磅礴的精神力量,推动着中国不断前行。

重走挑粮小道感受红军艰辛

斑驳的土墙砖瓦、清晰可辨的红色标语、简单朴素的木质家具……

4月下旬,记者来到井冈山茅坪镇八角楼旧址群,这是一幢土黄色土砖结构的两层小楼房,因屋内有一个八角形的天窗,当地人称之为“八角楼”。

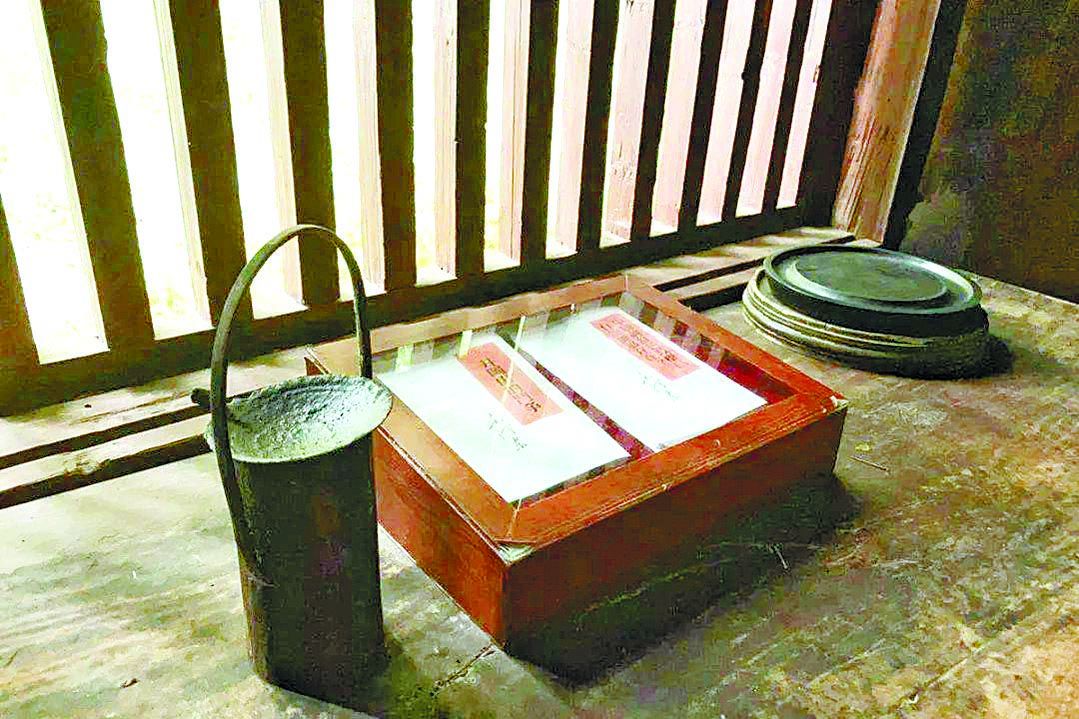

沿着窄小的木梯上到二层,便是毛泽东当年生活和工作的房间。办公桌上,除了有一方砚台和一盏油灯外,还陈列着《中国的红色政权为什么能够存在?》和《井冈山的斗争》两本著作。

“天上的北斗亮晶晶,八角楼的灯光通通明。毛委员就是那掌灯的人,照亮中国革命的万里程。”讲解员毛浩夫正用扩音器向游客清唱着这首流传至今的歌谣。

毛浩夫说,1927年10月,毛泽东带领秋收起义部队来到井冈山,建立起了中国第一个红色根据地。为破解敌人的封锁,毛泽东定下了“灯芯”的规定:办公、开会只用一盏灯,可以用三根灯芯。平时,每个连部只留一盏灯,只用一根灯芯,以备急用。

按照规定,毛泽东晚上可点三根灯芯,可他带头只用一根灯芯。“就是这一根灯芯,见证了两本光辉著作的诞生,让中国革命道路走向成功。”毛浩夫对前来参观的游客说。

“哎呀嘞!苏区干部好作风,自带干粮去办公,日着草鞋干革命,夜打灯笼访贫农……”这首流传在江西井冈山、兴国和瑞金等地的《苏区干部好作风》山歌,至今听来依然令人动容。

兴国县长冈乡调查纪念馆馆长赖福鑫说,无论过去、现在还是将来,“苏区干部好作风”永远都是激励我们战胜风险困难、推动事业发展的强大精神动力。

在井冈山革命博物馆,包括毛泽东的油灯、朱德的扁担等3万多件馆藏文物,承载着无数革命记忆。

井冈山革命博物馆里至今保存着毛泽东在井冈山八角楼用过的油灯。

“红米饭、南瓜汤,秋茄子、味好香,餐餐吃得精打光!”在黄洋界的挑粮小道,毛浩夫还给游客讲起了军民挑粮的故事。那时的井冈山,“人口不满两千,产谷不到万担”。于是,军民齐上阵,每天往返100多里地,肩挑背驮把30万斤粮食运上山。

如今,90多年过去,在这条坑坑洼洼的羊肠小道上,不时可以看到身着红军服、肩扛红旗的游客,体验当年红军的艰辛。

“重走挑粮小道,更体会到红军艰苦奋斗的精神。”一位来自四川的游客有感而发。

“传承井冈山精神,就要艰苦奋斗攻难关”

一根灯芯的故事,也被毛浩夫的爷爷、井冈山革命博物馆原馆长毛秉华反复提起。

毛浩夫介绍,爷爷在井冈山做了50年的义务宣讲员,老人一辈子研究革命历史,登门拜访老红军,收集一手资料,被誉为“井冈山精神第一宣传员”。

井冈山革命博物馆用好红色资源,成为红色基因代代传的基地。长江日报记者刘斌 摄

老人家当年的一段经历,让他触动很深:2016年夏天,为了考证一段历史,年近九旬的爷爷收拾行囊,带着他远赴河北、北京等地探访。一路在火车站、汽车站和地铁站之间辗转奔波,饿了就随便吃几口方便面。

32岁的毛浩夫是江西干部学院一名教师,曾赴英国留学4年,在爷爷的动员下,他回到井冈山成为一名红色讲解员。