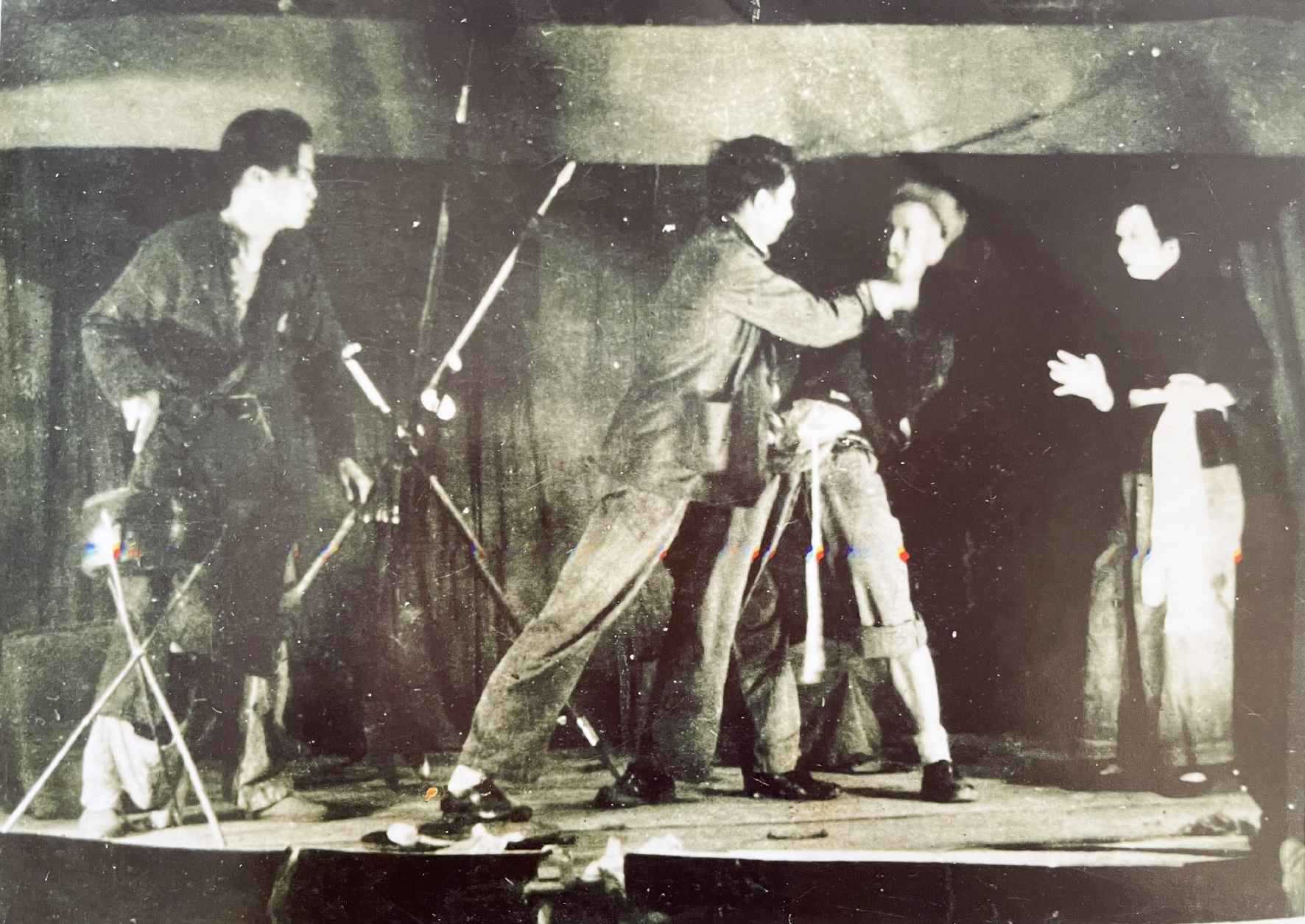

《香姐》剧照(1933年),左一为骆文

□楚天都市报极目新闻记者 夏雨

“‘如果把我的身体杀戮,敌人将找不到血液,因为当我终止呼吸时,已将满腔鲜血献给党。’1962年参军前夜,我写下这首诗。尽管我没有同父亲一样走上文艺的道路,但他的革命经历,和引导我形成的文化积淀,成了我一生的成长根基。”

——儿子骆地回忆父亲骆文

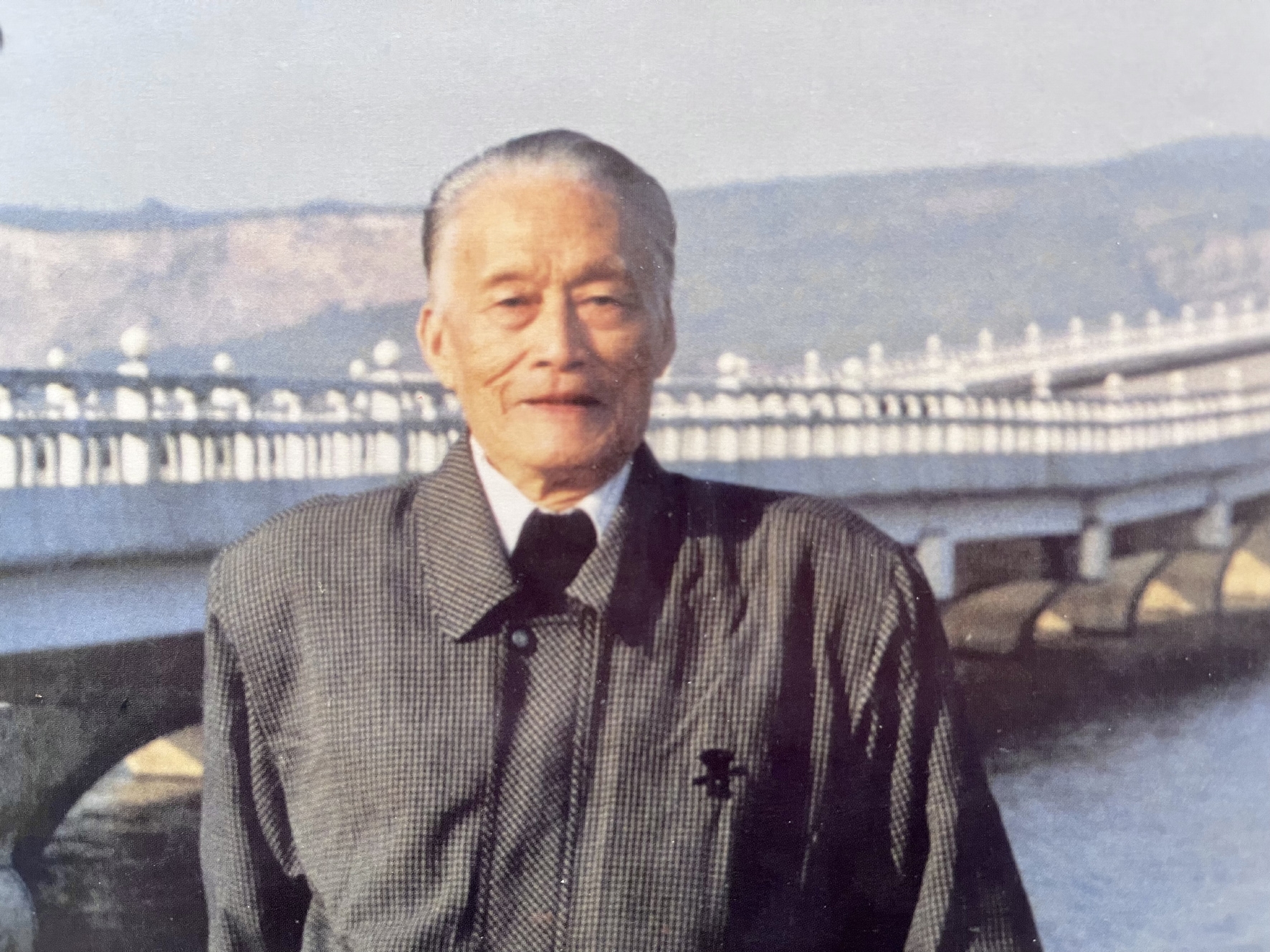

骆文(1915年-2003年),生于苏南句容,1933年参加左翼戏剧家联盟,1936年进入南京国立戏剧专科学校学习。1941年到延安,1946年加入中国共产党。

曾创作以抗日战争为题材的街头剧《疯了的母亲》、五幕话剧《湖上曲》、独幕剧《地牢》及五场歌剧《牧歌》。创作歌词《纺棉花》《三套黄牛一套马》等。后出版诗集《一颗红心为革命》等。

历任中央实验剧团导演、延安鲁艺戏剧系助教、冀察热辽文工团团长、中南局武汉人民艺术剧院院长,中国剧协武汉分会主席,湖北省文联主席、党组副书记。

冒着生命危险登台演出

1933年在上海吴淞铁路职工学校教书的骆文参加了中国左翼戏剧家联盟,成为左联领导下的工人“兰衫剧社”组织者之一。

那一年,“一·二八事变”的硝烟刚散,国民党对日奉行不抵抗政策。骆文他们想到“重点是搞戏,像鲍狄埃(《国际歌》词作者)那样用文艺做工具,进行实在的宣传”。

后来他们把创作的话剧《爆烈》搬上了工人俱乐部的舞台。《爆烈》取材于浦东橡胶厂的一场锅炉爆炸。骆地向极目新闻记者翻开父亲的散文集,在《开始唤党母亲的时候》一文中,骆文这样描述:“那里的锅炉已十分陈旧,应当定期停火检修,可是厂主不愿停工,他们剥削工人到了刮骨沥血的程度,差不多三四年时间老牛破车的设备还在运转,终于锅炉爆炸了,每小时几十吨蒸发能力的爆破,激起的烟尘漫天匝地,死难工友家属在瓦砾场就像在坟地一样,哭声呦呦一片……”

《爆烈》演出过程中,工友不时报以阵阵掌声。但忠于国民党“黄色工会”的叛徒们却疯狂往演员的身上扔砖块,“螺丝帽像冲锋枪点射一般”打在他们身上。

另有一次,骆文演出《香姐》(原名《放下你的鞭子》)时,国民党的“黄色工会”又来捣乱,这次不仅是螺帽,还有大把大把的铁钉、锡块,打得骆文浑身青紫。

但他们并没有丝毫退缩,骆文和剧社的同志一起把厂主的两辆洋轿车狠命地推下了黄浦江。

走上街头唤起群众抗日情绪

1937年,日本攻陷南京,骆文同曹禺一起流亡到长沙。曹禺是他在南京国立戏剧学校学习时的班主任。曹禺导演了骆文的习作《疯了的母亲》,并将它搬上街头。演员在人群中行走、呐喊,唤起了大家“万古雷殷地,千旗火生风”的抗日情绪。

这位“疯了的母亲”是骆文某天在战后的狼籍街头亲眼目睹的,“她从弹坑里抱起自己的幼儿,幼儿灵敏的眼睛瞎掉了,轻柔的小臂戳断了,漫身雪泥。她喃喃地说:‘为什么日本人炸死了我的小孩,为什么国民党抓走我的大儿?’”

当时,由骆文在南京的戏剧学校同学石联星扮演这位母亲,演出后她的内心几天才平静。

1941年,骆文奔赴延安,1945年又随军从延安进热河,组织热河军区“胜利剧社”。演出街头剧、闹秧歌、去临近敌人的平泉采风,在那里,骆文创作了戏剧《自卫队杀贼》《掩护》,组歌歌词《受苦人翻身大联唱》《纺棉花》,与人合写了话剧《红军让我们翻了身》,他的作品鼓舞了几代革命青年。

骆文的儿子骆地在延安出生。在骆地心中,父亲是中国革命文艺事业的忠诚战士,而父亲的革命精神在他的身体里延续。

1961年,海军某单位到骆地的母校武汉六中招收学员,18岁的骆地义无反顾地报名参军。骆地写下大量“孩子献给党的歌”。他在诗文中写道:“我们的名字不必镌刻在丰碑之上,可我们要跟随人民英雄,用鲜艳的生命,换一个大同乾坤,在它的周围,围绕着共产主义长虹!”

2003年,骆地为父亲整理遗物时,发现父亲于1961年,默默为即将参军的儿子写下的书法条幅,其中两句为:“诗田畅饮重洋水,敢比风涛万里歌!”