龙洋和康震

楚天都市报极目新闻记者 刘我风 通讯员 王薇 李然

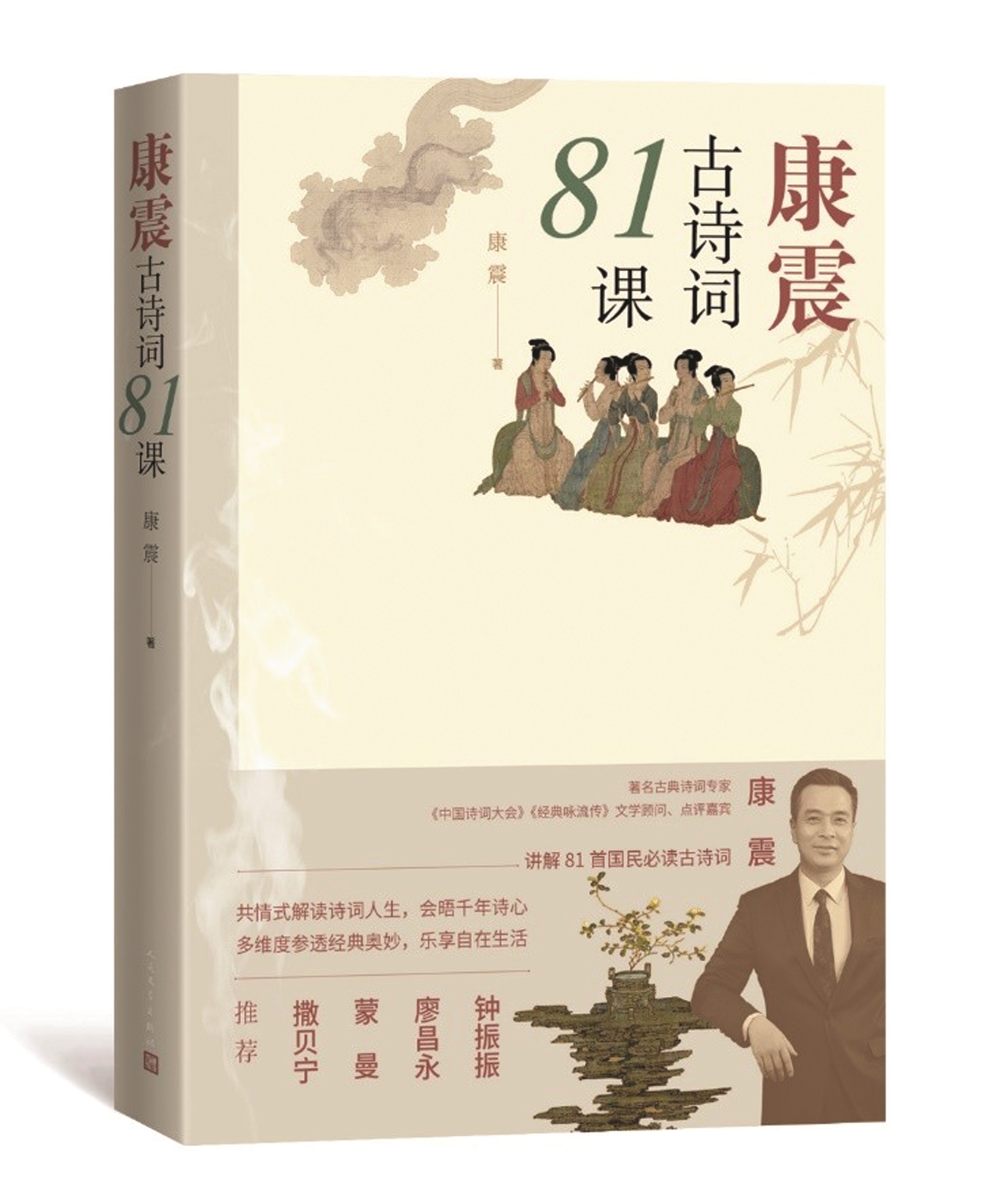

康震曾受邀出任楚天少儿诗词朗诵大赛评委,近年来更是因为央视的《中国诗词大会》《经典咏流传》家喻户晓。近日,康震出版新书《古诗词81课》,并在新书发布会上接受多媒体群访。

央视主持人龙洋主持了新书发布会,中国出版协会理事长柳斌杰在致辞中指出:“传统文化类图书在中国出版物中一直占有重要的地位,而古诗词因其浓缩了中华文化的精华,展示了几千年来中国人的精神风貌,始终受到广大读者的喜爱,并在近年呈上升趋势。”而康震的这本新书,将“古典诗词和现代人的生活结合起来,让诗词进入家庭,进入生活,进入我们的思想精神风貌当中……把美学的境界和我们创造美好的生活结合起来,在古诗词学习中教大家创造生活。”

大家看到81这个数字的时候,首先要想到人生不都是一帆风顺的

问:这本书的名字,古诗词81课,这个“81”有什么特别的含义,为什么选81首?

康震:完全是巧合。这本书,是写给广大诗词爱好者的,诗词篇幅较为短小,每一篇的解读文字也不长,两千多字。基于这样一个定位,我筛选了一些篇目,全部完成后,一数,特别巧,刚好81篇。一想81,在中国文化里还是有一些说道的,比如《道德经》是81章,《西游记》里有九九八十一难等,内涵非常丰富。所以大家拿起这本书看到81这个数字的时候,首先要想到这里面的诗人不都是一帆风顺的,他们也许一生坎坷,但是他们都有一颗诗心,他们都对未来充满希望,否则诗不可能写得这么美。美是我们对诗的一个总的追求,也是诗人们写诗的一个总的初心。

问:书里选的都是一些比较简单的诗,比如《春晓》《咏柳》《望庐山瀑布》等,会不会太简单了?

康震:这个世界上没有简单的诗句,简单的只是诗行。诗人写诗的时候,内心总是比较复杂的,或者都有自己的冲动、诉求。有的诗越简单,可能里面蕴含的韵味越深厚。比方说苏轼的《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”简单吗?一点都不简单,反而这样的诗是很难写的。苏轼写这首诗的时候,虽然已经离开了黄州,但是他贬官的身份并没有改变,新法人物当权的局面也没有变化。在这种情况下,在庐山上写诗,不免也还要三思而写吧?这与李白当年写庐山的心境、环境大不相同。苏轼非常智慧,用短短四句诗就概括了他对庐山的全部感觉,也概括了对人生的深刻领悟。

这本书为什么选一些较为短小的诗篇?因为短小的诗篇最容易入人心,最容易让孩子懂得,也最容易记诵。孩子长大了,诗词中那些丰富的、多元的、令人感动和感慨的内涵就将随着人生阅历而慢慢涌现。在这个涌现的过程中,他会被诗人的初心所感动,同时为自己能够在诗意中成长感到庆幸。

问:你在书中讲解古诗词和你在《中国诗词大会》《经典咏流传》等电视节目上讲解有什么区别?

康震:区别太大了。说话的语态和写作的语态完全不一样,说话的思维跟写作的思维也不一样,这就是为什么这本书写了两年多的原因。书在读者手中会反复看,反复琢磨,所以写书落笔要慎重。当然说话也要慎重,但是相比较来讲,口头解析一首诗词,会受现场环境、语态的影响,随机性比较强。但是书本上的表达是相对稳定的,也更为准确。

这本书的写法是:一首诗,一个朋友圈,一个时代

问:这本书随手翻到哪一首都可以读下去,每一首的讲解2000字左右,大概8分钟就可以读完。它非常适合碎片化阅读、大众阅读。您在这么短小的篇幅里旁征博引,把诗人的人生、交际,名诗的形成、流传,都涵盖了,可谓干货满满。您是怎么做到的?

康震:写这本书首先想到的是要把单篇的精品讲给大家听,但是把诗人放在一起的时候,会发现有一个历史的排列。换句话说,单篇合成一章,连缀便可成史,这本书也算是一部小小的古典诗歌史。具体在写的过程中,我喜欢用一个人,一首诗带起一个朋友圈、一个时代。比如李白在一首诗里提到王昌龄,王昌龄在一首诗里提到孟浩然,孟浩然在一首诗里提到王维,王维在一首诗里提到杜甫,杜甫在一首诗里提到李白。这些诗人从来就不是单独存在于这个世界上,也不是一个人在写诗,他们是一个群体,互相是有紧密关联的。古代人也有自己的朋友圈,所以大家知道,当时交通虽然很不方便,但是诗人互相之间其实是声气相通的。他们互相勾连,就形成了“诗坛”。

问:在书的后记,你说了一些话,大概意思是我们要去感受诗人千百年前的初心。我们怎么才能抓住一首诗的初心呢?

康震:你必须了解这个诗人,这非常重要。比如这本书里讲到白居易的《大林寺桃花》:人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。他说人间四月,城里面春光早已经走了——古人对于春色、春光、春日总有一种特别的眷恋,总是要想办法留春——就说春天在哪儿呢?到了庐山大林寺,到山里一看,原来春色转到山里面来了。就这么简单。但是,你要看它的背景,这正是白居易被贬江州、写《琵琶行》的时候。

当时白居易写了一篇文章《江州司马厅记》,详细说了自己的心情。大意是说,江州刺史统领全州事务,具体办事官员也各有其责,他们都没有空闲四处游览,消磨时光,只有我这个江州司马时间很宽裕,可以到处闲逛。这是其一。第二,江州司马的俸禄很优厚,我和家人衣食无忧,所以也不想去操心朝廷的事、州郡的事。这是真实的白居易么?肯定不全是。很大程度上,这些都是他被朝廷冷落、贬抑,怀才不遇所发出的牢骚之语。他写山里的桃花,写山中大林寺很少有人来光顾,那种寂寞寥落的心情,其实才是他真实的感受。但是你不了解这些,就会对他的诗作产生错觉乃至误读。

最初喜欢哲学、美学,上大学后才爱上古诗词

问:你是什么时候爱上古诗词的?

康震:我最早很喜欢哲学,上中学时读了不少哲学书,似懂非懂,但是兴趣非常浓厚。记得那时候,读过费尔巴哈的一些哲学小册子,读过马克思的《关于费尔巴哈的提纲》,还有经济学哲学手稿,还有恩格斯的《反杜林论》,包括列宁的一些小册子。多是读一些感兴趣的章节,很少通读,有时也看不大懂,就是很有兴趣。还读了一些美学的书,朱光潜的,宗白华的,李泽厚的,里面有很多对古典诗词的解读,这些内容也深深地吸引了我。比如李泽厚认为初唐的《春江花月夜》所写的就是一个时代的青春期(大意如此),这样的分析视角,令人钦佩。读大学的时候,我接触古诗词渐渐多起来,了解到古诗词的内涵很广大,不仅仅是抒情写景,还有很多更丰富的内涵。

问:在人生比较灰暗的时刻,是哪一首诗、哪一个诗人“救”了你?

康震:我遇到心情不愉快的时候,一般会写写字。写字要全神贯注,凝神静气,特别是临帖,一定要静心,这样就很自然地忘掉那些不愉快的事情了。我也特别喜欢旅游,喜欢到自然山水当中去,人本来就是自然的产物,所以多跟自然打交道,在不疲劳的情况下是大有助益的。

我有不愉快的时候不怎么读诗,很多优秀的诗作,其实往往是在诗人开解心结的过程中形成的,里面本来就有不少的内心冲突。欧阳修说么,好的诗作,往往穷而后工,“非诗之能穷人也,殆穷者而后工”,这个“穷”主要就是指人生坎坷挫折。既然心情不太愉快,我们还是直接走进大自然吧,走进我们生命的本源之地吧,那样,我们才能真正获得大的自在!