(图片来源:长江日报记者苗剑翻拍自《俞秀松画传》(学林出版社))

【烈士档案】

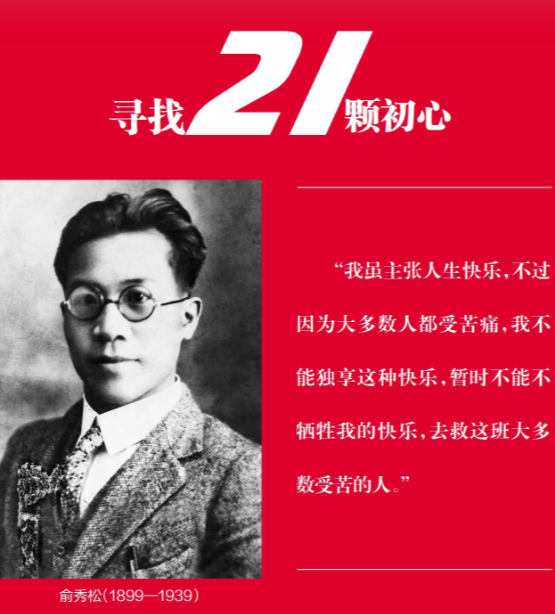

姓名:俞秀松,字柏青,又名寿松,俄文名那利曼诺夫

籍贯:浙江诸暨

家庭出身:知识分子

出生时间:1899年8月1日

出生地点:浙江省诸暨市次坞镇孝坞村

就读学校:浙江省立第一师范学校

入党时职业:编辑

入党时间:1920年6月

入党地点:上海

主要著述:《俞秀松日记》等

【革命经历】

1916年 考入浙江省立第一师范学校,与施存统、夏衍等创办进步刊物《浙江新潮》。

1920年 到北京加入工读互助团,结识李大钊、陈独秀。

1920年 俞秀松等人建立上海社会主义青年团,并任书记。

1921年 出席共产国际“三大”和青年团共产国际“二大”。

1922年7月 在广州召开的中国社会主义青年团第一次全国代表大会上,被选为中央执行委员。

1922年8月 以个人身份加入国民党,在福建许崇智部东路讨贼军参谋处担任一等书记。

1925年 五卅运动中,积极宣传组织动员罢课、罢工、罢市。同年10月23日与张闻天、王稼祥、王明、沈泽明、张琴秋、杨尚昆、伍修权、乌兰夫、蒋经国等人赴苏联中山大学学习,学员编号为62。

1927年11月 从中山大学毕业后进入列宁学院继续学习,后到苏联远东边疆区工作。

1930年 任列宁学院中国部列宁主义课副教授。

1932年 被派往远东伯力工作,担任《工人之路》副主编。

1935年 以俞秀松为组长的25人被联共(布)派往新疆工作。

1937年4月 积极接应安置李先念等带领的西路军左支队进入新疆。

1937年7月全面抗战爆发后,积极动员新疆各方力量,募捐购买17架飞机和5万匹战马支援抗战。

1939年2月21日 在苏联肃反扩大化中遇害,时年40岁。

【烈士的话】

当今日寇猖狂,国难当头之际,而囚民蒙此不白之冤,不能为国效力,实深悲痛。

这里是上海新渔阳里,典型的石库门弄堂,里面有《新青年》编辑部、外国语学社和中国社会主义青年团中央机关旧址。

2021年3月22日,长江日报记者走进中国社会主义青年团中央机关旧址,看到展板上时任团中央书记俞秀松的影像,他身着西服,戴着眼镜,活力十足。

往里走到新渔阳里6号,100多年前的外国语学社旧址,新华社“初心启蒙”直播正在进行。一群穿着蓝衣黑裙的女生和穿着立领中山装、头戴有檐帽的男生轮流用俄语、法语、日语、德语等语言朗诵《共产党宣言》最后一句话:“全世界无产者,联合起来!”

儿时曾把新棉袄给乞丐穿到身上

在上海瑞金二路街道党员活动中心,俞秀松之子俞敏手拿自己编辑整理的《俞秀松画传》对长江日报记者说,父亲俞秀松从小喜欢读岳飞、戚继光的故事,他阅读范围非常广泛,一直充满正义感和青春活力。

他说,爷爷对10个子女要求甚严,父亲俞秀松在爷爷创办的行余小学读书。有一天,俞秀松和几个伙伴遇到一个卖豆腐的短斤少两,便当场揭穿。14岁那年,一天俞秀松穿着新棉袄与几个伙伴打球,看到一个冻得浑身发抖的小乞丐,他二话没说就将新棉袄给乞丐穿到身上。伙伴们说,刚上身的棉袄就送人,回家可怎么交代?俞秀松回答:“没看见那个乞丐快要冻死?”

那时俞秀松兄弟姊妹加上父母共十几口人,虽有父亲教书所得,外加田地收成,全家人的日子也只能算过得去。但爷爷奶奶尽力让孩子们吃饱穿暖、读得了书,这为俞秀松后来从事革命工作创造了必要条件。

“投身到劳动界”,参与创建早期党组织

俞秀松认为,要想改变中国的贫穷落后,推翻封建制度是首要,而实现这个目标必须从改造人的思想入手。

1916年,俞秀松在浙江一师求学时,与施存统等人创办进步刊物《浙江新潮》,并担任主编。在老师陈望道帮助下,他专门刊登反帝反封建的文章,倡导新文化运动。不久《浙江新潮》被查封,老师陈望道被学校开除,但俞秀松并不消沉。五四运动爆发后,他在杭州积极响应。

俞秀松在1920年6月27日的日记里写道:“夜,望道叫我明天送他所译的《共产党宣言》到独秀家去,这篇宣言底原文是德语,现在一时找不到,所以只用英俄日三国底译文来对校了。”在6月28日的日记里他又写道:“九点到独秀家,将望道译的《共产党宣言》交给他,我们说些译书的事。”

当时,俞秀松在上海厚生铁厂做工,实现他“投身到劳动界”的诺言。他早晨读世界语;上午先读英语,后看书报;下午做4小时工,再预备教材;夜间看书,记日记。

五四运动前后,在学习、研究、翻译马克思主义著作和从事工人运动的过程中,俞秀松逐渐摆脱了无政府主义和空想社会主义的影响,成长为一名马克思主义者。此后,他明确表示不想做个学问家,情愿做个“举世唾骂”的革命家。

1920年8月,俞秀松与陈独秀、李汉俊、施存统等人发起创建中国最早的共产党组织——上海共产主义小组。8月22日,上海社会主义青年团正式成立,俞秀松被推选为第一任书记。

不久,外国语学社在渔阳里成立,杨明斋任校长,俞秀松当秘书,负责日常教学管理。外国语学社对外公开招生,既教授外语,又广泛传播马克思主义,学生来自全国各地,如刘少奇、罗亦农、王一飞、任弼时、肖劲光、曹靖华等,许多人后来成为党和国家的领导人和我军著名将领。

1921年3月,共产国际和少共国际邀请中国代表到苏联开会,俞秀松作为代表赴苏,回国时已是1922年,所以没能参加中共一大。

参加东路讨贼军,志在打倒军阀

很多党史资料中,俞秀松1922年到1925年是个“空白”。这段时间他在干什么?

长江日报记者采访时,“东南西北家国情——俞秀松红色家书展”正在中国社会主义青年团中央机关旧址展出,一封俞秀松1923年1月写于福州的家信引起长江日报记者注意。

信中说:“父母亲,我正在部队担任电报之任,我之所以进军队,是目睹反动军阀欺压各处工人,学军事知识,就是为打倒军阀做准备。我的志愿早已决定,我要救中国最大多数劳苦群众。如果不能打倒军阀,劳苦大众永无宁日。做官,是目前很多人的理想,事实上做官是现在最容易的事,但这不是我的追求,想必父亲不至于有这种希望予我吧。中国的国事,就断送在这些当官做老爷的人手中,不打倒这些祸国殃民的‘国妖’,就无法解放最大多数劳苦群众……”

这封信透露了他的去向。俞敏介绍,1922年8月,俞秀松辞任中国社会主义青年团书记后,以个人身份加入国民党,到福建许崇智部队担任东路讨贼军一等书记,参加了打倒军阀的东路作战。

两月募得17架飞机5万匹战马,支援抗战

1925年,俞秀松受党的派遣,带领一批学生前往苏联中山大学学习,这批人包括伍修权、左权、沈泽民、张琴秋、王稼祥和蒋经国等。在中山大学,俞秀松同大家一样参加学习。1927年11月,俞秀松从中山大学毕业后考入列宁学院攻读研究生,同时担任学院的联共支部局委员。在担任《工人之路》副主编时,他向各地旅俄华侨传达党的方针指示,宣传革命理论,积极为中国留学生提供生活上的帮助。

1935年,俞秀松等25人受联共(布)中央委派,从苏联回国到新疆工作。俞秀松担任新疆民众联合反帝会秘书长。为建设发展新疆,俞秀松选调300多名少数民族学生到塔什库尔干学习植棉、养蚕先进技术。

1937年4月,西路军左支队由李先念等率领进入星星峡。俞秀松排除干扰,派40多辆汽车迎接西路军400多人安全进入迪化,将他们编入新兵营学习,他们中的很多人后来成为我军航空、汽车、报务、装甲等方面的骨干。

抗战爆发后,远在新疆的俞秀松为支持抗战积极奔走。他倡导所有公职人员捐出两个月薪水,并第一个捐款。倡议得到新疆各族人民响应,两个多月募集的资金就购买了17架飞机和5万匹战马,飞机命名为“新疆号”,投入抗日作战。

俞秀松在新疆工作两年多时间,积极宣传马列主义,努力宣传各民族一律平等,认真贯彻党的统战政策,为此做了大量工作。在新疆期间,俞秀松与新疆军阀盛世才的妹妹盛世同产生了感情。1936年7月,两人在迪化西公园举行婚礼,苏联领导人斯大林特地送了礼物——一块俄罗斯风格的金属艺术匾,苏联新闻电影制片厂专程到新疆拍摄了婚礼电影。

在苏联遇害,新中国成立后毛泽东为其签署烈士证书

1937年,王明、康生从苏联回延安路过迪化。12月,盛世才按照王明、康生的要求,将俞秀松抓了起来,后押到苏联,一去就没有音信。俞敏说,真相是:1939年2月,俞秀松被当成托派分子杀害。

改名安志洁的盛世同始终没有放弃寻找俞秀松。她从新疆到重庆,后辗转到南京。她找到一封俞秀松写给父亲的信,根据信上的地址,跟公公俞韵琴联系上了,并前往俞秀松的老家浙江诸暨向公公讲述了俞秀松的遭遇。

20世纪50年代,安志洁积极参加新中国建设。她原来在新疆女中附小当过教师,一直想继承俞秀松搞教育的夙愿,便在上海办了一所补习学校,亲任校长。后来,俞秀松父亲俞韵琴给中央领导写信反映情况。1962年,人民政府给俞家颁发由毛泽东主席签署的烈士证书,以表彰俞秀松对革命的功绩。1982年,曾与俞秀松在新疆共事的包尔汉给中央、上海写了多份证明,安志洁被聘为上海市文史研究馆馆员,被推选为上海市政协委员。1983年8月,《人民日报》以《共产主义事业的开拓者》为题刊登文章,纪念俞秀松。1996年,在中国大使馆帮助下,俄罗斯检察机构为1939年被错杀的俞秀松出具了平反证书。

英烈已去,英名长存。如今在俞秀松故乡的秀松中学、秀松公园,在上海福寿园、莫斯科顿河墓地,许多人来到俞秀松的雕像前拜谒。人们站在俞秀松的雕像前,依然能感受到他当年的青春、朝气和活力。

(长江日报记者汤华明)