(图片来源:本报翻拍自彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆)

【烈士档案】

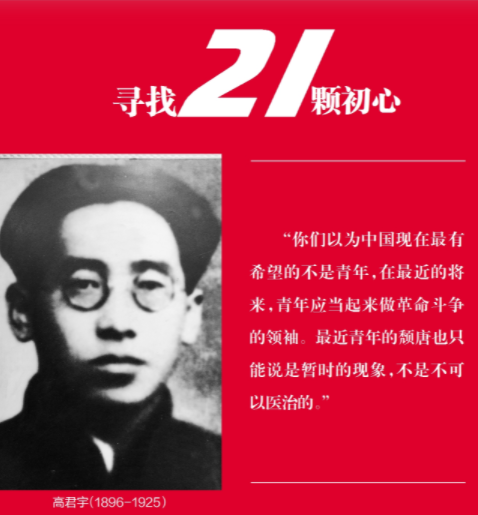

姓名:高君宇,字锡三,曾用名高尚德

籍贯:山西娄烦

家庭出身:地主

出生时间:1896年10月22日

出生地点:山西省静乐县静游镇峰岭底村(现娄烦县)

就读学校:北京大学

入党时职业:学生

入党时间:1920年10月

入党地点:北京

主要著述:《到自由之路到底在哪里》《工人需要一个政党》《山西劳动状况调查》等。

【革命经历】

1919年5月4日 参与组织五四运动,带头火烧赵家楼。

1920年3月 参与发起成立北京大学马克思学说研究会。

1920年5月 指导创建太原社会主义青年团。

1920年10月 加入北京共产主义小组。

1920年11月 参与创建北京社会主义青年团,当选第一任书记。

1921年 与邓中夏等创办长辛店劳动补习学校。

1922年1月 当选莫斯科远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会执行委员。

1922年5月 出席中国社会主义青年团第一次全国代表大会,当选团中央第一届执行委员会委员。

1924年1月 参与中国国民党第一次全国代表大会筹备工作。

1924年5月 回山西创建中共太原支部。

1924年10月 作为孙中山政治秘书,协助周恩来平定广州商团叛乱。

1925年1月 赴上海参加中共四大。

1925年3月5日 在北京病逝,年仅29岁。

【烈士的话】

我是宝剑,我是火花,我愿生如闪电之耀亮,我愿死如彗星之迅忽。

“讲山西党史,就要先讲太原。讲太原首先要讲北京,讲高君宇。”老一辈革命家彭真同志生前曾说,高君宇同志是山西省共产主义启蒙运动的先驱和卓越的政治活动家,太原的共产党、共(社)青团是在他的联系指导下建立起来的。高君宇是山西的第一位共产党员,彭真本人也经由高君宇介绍入党。

2021年3月28日,在山西省娄烦县静游镇峰岭底村高君宇故居纪念馆门前,山西大学文学院大三学生郭梓莹对长江日报记者说,高君宇的一生如同彗星在天空划过,虽然短暂,却留下耀眼的光芒。

带头剪辫子,“已蓄革命之决心”

峰岭山海拔1378米,山脚下有峰岭底村,汾河绕村而过。1896年,高君宇就出生在村里的“高家大屋”。

高家大屋占地4500平方米,依山而建,从山腰一直延伸到山脚下,共有窑房70余间。除住宅外,还有油坊、粉坊、酒坊等多种小作坊,以及花园、菜园、成排的长工住房,从中拾级而上,如同穿越迷宫。

高君宇故居纪念馆馆长史锦明介绍,高家大屋是在高君宇父亲高配天手上做起来的。高配天经营商铺,还加入了同盟会,思想开明,乐善好施。“这种行侠仗义的个性也深深影响了他的5个子女。他的5个子女个个都成才,高君宇排行老二,是其中最突出的一个。”少年高君宇对社会政治问题非常关心,订购了《晨报》《申报》《康梁文钞》等进步书刊研读。

武昌首义一声枪响,15岁的高君宇和父亲一起带头剪了辫子,高君宇还劝母亲给妹妹高志娴放脚。

1912年春,高君宇考入山西省立第一中学(现太原五中)。他成绩优异,所作诗文“多有奇气”,常被老师当作范文。太原五中校史馆的资料显示,1915年,高君宇在此求学期间,参加了反对袁世凯与日本签订丧权辱国“二十一条”的斗争,捐款翻印“二十一条”广为散发,组织游行和街头演讲,声援护国讨袁斗争,还写信给家里称“洪宪过不了百日”。

1916年夏,高君宇在题为《各述尔志》的毕业试题中,表达了“当此之时,君宇已蓄革命之决心矣”的志向。同年7月,他考入北京大学预科,被编入理预科甲部。

冲在最前火烧赵家楼,“足为青年模范”

高君宇入北大的初衷是想学好地质学,开发山西资源,实业救国,但在北大提倡“学术思想自由”的氛围中,他受新文化运动的影响,开始接受马克思主义。他被李大钊的文章《青春》深深吸引,从此将刊载《青春》的《新青年》杂志视为良师益友,每期必读。

在北大,高君宇见到了仰慕已久的李大钊和陈独秀,很快和一批进步青年团结在二人周围。高君宇还和北大图书馆管理员毛泽东一起加入了《京报》主笔邵飘萍为导师的北大新闻学研究会,结下友谊,经常一起讨论国家前途。1936年,毛泽东在延安接受美国记者斯诺采访时,还回忆起这位山西青年才俊。

1919年4月30日,巴黎和会决定把德国强占我国山东的权利转交给日本,同时还拒绝了我国专使关于取消袁世凯与日本所签订“二十一条”卖国条约的提议。消息传来,高君宇悲愤不已,四处奔走串联,希望用“直接行动”来挽救沉沦的祖国。

5月3日晚,北京大学法科礼堂灯火通明,清华、北京高师等13所学校的学生陆续赶来,邵飘萍等社会名流也应邀而来。高君宇慷慨陈词,声泪俱下,主张游行抗议当局。他通宵未睡,布置次日的“直接行动”。

5月4日,邓中夏、高君宇、许德珩等北大学生领袖走在学生队伍最前面,向天安门广场进发。“外争国权,内除国贼”“还我青岛”等横幅挤满天安门广场。最终,愤怒的学生冲向赵家楼——卖国贼曹汝霖住宅。

高君宇等几位热血青年带头敲击曹宅大门。见大门紧闭,高君宇绕宅察看,发现墙头高处接近窗户,急忙找来高个子学生匡互生,用他儿时惯玩的“蹬肩”办法,把匡互生扶上墙头破窗而入。匡互生打开大门,大家如潮水一般一拥而入,痛打正在曹宅的章宗祥,一把火烧了曹宅。

《北京大学日刊》这样评价高君宇:“从事民众运动……久而益厉,猛勇有加,其弘毅果敢,足为青年模范。”

1920年10月,李大钊在北京建立共产主义小组,高君宇是首批成员之一,成为山西省第一个中国共产党人。

千里征途播火种,北京山西两遇险

高君宇不仅是学生领袖,也是我党早期著名的青年活动家。北洋军阀政府将李大钊、高君宇、张国焘等人列上逮捕名单,1924年5月的一个晚上,反动军警突然包围了高君宇、张国焘居住的北京腊库胡同16号杏坛学社公寓。

高君宇被急促的敲门声惊醒,透过窗户看到大批军警首先冲进了张国焘夫妇的房间。高君宇沉着应对,一边将尚未销毁的重要文件撕碎,一边考虑如何脱身。他发现旁边椅子上放着一件布满油渍的长褂和一个菜篮,当即摘掉眼镜,弄乱头发,穿上油渍长褂,拎上菜篮走了出去。靠近大门时,他被两名军警拦下。“干什么的?”“伙夫,我是这里做饭的伙夫。”军警骂了一声“滚”,高君宇很快消失在夜色中。

虎口脱险的高君宇按照李大钊的布置回到山西太原建党。他来到母校山西省立一中,从团组织骨干分子中发展共产党员。高君宇摒弃门户之见,广泛团结进步青年,很快,一批积极分子团结在高君宇周围,山西省的第一个党组织——太原党小组宣告成立。

高君宇的革命活动很快引起山西“土皇帝”阎锡山的注意,派出暗探盯梢,下令逮捕高君宇。高君宇在群众的掩护下,化装成火车司炉工,再次脱险。阎锡山见高君宇已逃脱,又生一计,托人转告高君宇,他能逃脱是“故纵不捕”的结果,企图引诱高君宇为他所用,但高君宇不为所动。离开太原后,高君宇受党中央指派南下广州,协助孙中山工作。

为周恩来邓颖超当“红娘”,积劳成疾英年早逝

“双十节商团袭击,我手曾受微伤。不知是幸呢还是不幸,流弹洞穿了汽车玻璃,而我能坐在车里不死!”1924年10月,高君宇冒着枪林弹雨深入前沿阵地,与时任黄埔军校政治部主任的周恩来共同指挥广州商团叛乱平叛斗争。这段生死经历,他用书信告知了远在北京的女友石评梅。这时候的高君宇不仅受了枪伤,因过度劳累还出现咳血症状。

在韶关,高君宇被孙中山委以政治秘书之职。1924年11月,他随孙中山北上,并协助起草《北上宣言》,重申“北伐之目的,不仅在推翻军阀,尤在推翻军阀所赖以生存之帝国主义”。

1924年12月4日,孙中山到达天津。这时候国民党右派传出杂音,高君宇当即在《政治生活》发表《帝国主义,军阀,国民党右派》杂感,对反对孙中山联合共产党的种种观点进行批驳。

一路劳顿让高君宇再次咳血,回北京不久便住进一家德国医院。“我搬进病房时,君宇正昏迷未醒,医院为降温防炎,让他仰卧病床,额头和胸部均压冰袋,身子丝毫不能转动。”高君宇弟弟高全德在文章中回忆。

1925年1月11日,党的“四大”在上海召开,高君宇抱病出席,见到了周恩来。“两人欢谈甚深,彼此互通了各人的恋爱情报。”高君宇返程时还特意在天津下车,向邓颖超传递周恩来的书信,促成了一对革命情侣。

长期辛劳、高强度的革命生活毁掉了高君宇的身体,1925年3月他突然腹痛,入住协和医院。1925年3月5日凌晨,病床上的高君宇再也没有醒来,他29岁的人生如同一颗彗星划破长空遽然而逝。女友石评梅忧思成疾,3年后病逝,葬在北京陶然亭高君宇墓旁,后人将他们的墓合称“高石墓”。新中国成立后,周恩来和邓颖超几度到陶然亭墓前凭吊。

“我是宝剑,我是火花,我愿生如闪电之耀亮,我愿死如彗星之迅忽。”每逢清明,总有情侣携手来到陶然亭“高石墓”献花,吟诵高君宇的自题诗。他写在自己肖像照背后的这几句话,成为他人生的写照,并被石评梅刻在他的碑上。

(长江日报记者杨佳峰)