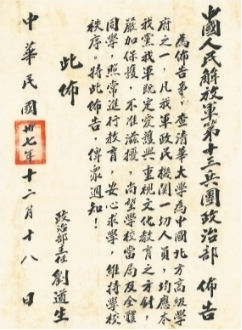

1948年12月15日,清华园获得解放。这是张贴在清华西门的解放军第13兵团政治部布告,要求对清华“严加保护”,希望清华师生“安心求学”。

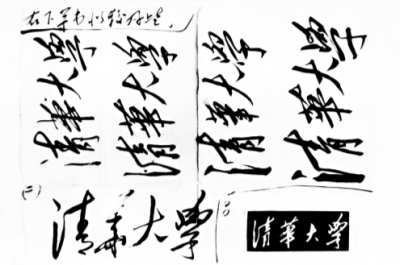

1950年6月,毛泽东应张奚若教授转呈清华大学师生员工的请求,为清华大学校徽题字,共题写六条“清华大学”,并自注“右下草书似较好些”(右下角为根据题字制作的教职工校徽)。

《清华的风格》

清华大学迎来了建校110周年校庆。

国人对清华有着很深的期许,清华人自己也有这样的期许。《清华的风格》告诉我们,2019年,清华一位分管科研的副校长在务虚会上提出了一个具有统计学规律的现象,“决定时代走向的科学发现和重大技术由少数杰出人才造就,而这类杰出人才主要来自少数杰出大学”;清华大学应该努力成为世界上最顶尖的前20所大学之一,培养出能够作出世界级贡献的人才。

这是不是“精英”呢?

《清华的风格》里引用了清华一位教授的观点。清华大学应该培养精英,精英并不是那种高高在上的人,也不是那种凌驾于普罗大众之上的人,更不是那种享受荣华富贵的人,真正的精英是能够为社会吃苦的人,是能够承担社会责任的人,是能够去为老百姓遮风挡雨、争取利益,甚至作出牺牲的人。

在清华大学110周年校庆之际,让我们共读《清华的风格》,这本书的三位作者,一位担任过10年以上清华副校长,另外两位是清华校史专家。

■ 清华的名字:数易其名大有深意

中国传统文化中,“正名”是一件非常严肃的大事,“名正”才能“言顺”,名字反映了定位和格局。

从历史上看,清华的校名变化可谓是一波三折。清华大学最早的前身“游美学务处”,也叫作肄业馆,成立于1909年7月10日,将清华园作为游美肄业馆馆址,主要任务是选派留学生赴美学习,归属清政府外务部管理。

1910年游美学务处向外务部和学部呈文,申请将游美肄业馆改名为清华学堂,理由是肄业馆仅为留学预备,“取义尚狭”,其最根本的考量其实是要办成大学。1911年4月,肄业馆改名清华学堂,清华大学正式成立,《清华学堂章程》获批。清华作为一所学校至此完备地建立起来。这是清华的第一次更名。

清华的第二次更名发生在1912年。按照教育部的要求,清华学堂改为清华学校,最有意思的是英文校名的变化,由Tsing Hua Imperial College改为Tsing Hua College,删除的是“帝国”(imperial)一词。

清华的第三次更名最初发生于1916年。时任校长的周诒春先生向外交部提出预备设立大学,得到外交部的批准。学校逐渐停办中等科,扩招高等科,并开始招考大学学生。1925年中等科废止,大学部和研究院招录第一届学生。1925年旧制高等科停止招生。1928年清华正式改办大学,成为清华大学。

清华三易其名,体现了一个从屈从走向自立的过程。从游美学务处到清华学堂与清华学校,清华一直归属政府的外务部或外交部管理,各项事务均由外务部统辖,经费由外务部提供,其实是按照美国的意志与要求办学,主导思想和各项制度、措施都以美国教育为依归,整所学校并没有真正纳入国民教育体系。虽然学校也有校长,但真正的权力都在由外交部控制的董事会手中。从20世纪20年代开始,清华的师生就开始了废除董事会的活动。最终于1929年,清华大学正式划归教育部管辖。

更重要的是,这种校名变化实际上体现了清华大学在世界上追求中华民族的学术自主与独立的努力。著名哲学家、清华大学哲学系教授冯友兰先生在1948年说过,“清华大学之成立,是中国人要求学术独立的反映”;1987年他更加明确地称,“清华发展的过程就是中国近代学术走向独立的过程”;他说“学术独立性,首先指中国的学术有自己的独立性,不做西方的附庸”。这就是清华的追求,就是清华的格局。

清华是历史的产物,始终与民族共进退!

《清华的风格》写道:“最初,清华不过模仿美国的中小学校;后来模仿美国的大学;现在想创造一种中国式的大学了。清华学校从最‘低’学府升到最‘高’学府,这不是进步吗?时至21世纪初,清华大学建设世界一流大学的努力,也正是在实践着争取中国学术在世界上的自主与独立,并且在学术自主与独立的基础上能够为人类作出中华民族的贡献。”

■ 清华的规矩:饭局、清华简及其他

清华是一所特别讲规矩的大学。1910年清华的庚款留美学生考试,第一场中文考试的作文题目就是“不以规矩不能成方圆说”。

清华规矩很严。以考试为例,口试、笔试、月考、期考接连不断。季羡林1934年在清华读书期间的日记中曾有一段吐槽:“这些浑蛋教授,不但不知道自己泄气,还整天考,不是你考,就是我考,考什么东西?”

发展到今天,清华的规矩主要是指学校治理中的各种制度、惯例和做法。比如“不翻烧饼”,不折腾,保持决策的稳定性、延续性;“不怕踩脚”,每周一次雷打不动的党政领导碰头会,充分沟通信息和意见;“不空转”,基层出经验、基层出政策、基层出典型,在此基础上有效决策、高效决策。

有些规矩还很有意思,比如“宴请”。

学校领导不定期地邀请部分院系领导和教授一起吃饭,这些宴请都很有规矩。

第一,有由头,或是因重要教授的引进而吃饭,或是为某一位老师的成就而“宴请”,如中文系格非教授获得鲁迅文学奖等。

第二,饭前必聊天,充分交流信息。

第三,聚餐有标准,不超过国家和学校的规定。

第四,谁“官”大,谁做东;酒水由领导自备,非公款消费。

第五,在学校自己的餐厅里进行,不能在外面安排。

有一次,学校聘请校友,原中华书局总编辑、著名古代文献学家傅璇琮来学校工作,按规矩,由学校陈希书记请傅先生夫妇吃饭,并且邀请傅先生的老同学李学勤夫妇一起出席。大家忆旧谈新,兴致很高。席间,李先生提到,有一批最近在中国内地出土的战国时期楚国竹简,流落到香港的文物市场上,近期有可能会出售,听说海外有关机构和学者对这批竹简觊觎已久。

陈希听到这个信息后,非常敏锐地询问了目前这批竹简的一些具体情况,包括提供信息的人,目前在什么地方,以及李学勤先生的意见,等等。听了李先生的意见以后,陈希当即作出决定,请李先生尽快与香港方面联系,争取能够与竹简的持有者直接接触,最好能够看到实物,了解全部竹简的情况,而不是少数的几根。他还要求分管领导直接负责这件事,配合李先生做好工作,如果有什么新的信息和问题,直接向他汇报。

“清华简”的故事,就从这个饭桌上开始了。它全部是秦始皇焚书以前的写本书籍,两千多年来没人见过,连司马迁也没见过,李学勤先生生前曾笑言:“清华简的内容让人读起来太激动,一天之内不能看太多,否则会让人心脏受不了。”

■ 清华的特点:出活与厚道、精明

“清华人”与其他名牌高校的人有什么区别?

出活与厚道、精明是社会给“清华人”的标签,也得到清华人自己的认可。

1999年前后,正值高等学校房改的时期,教育部规划司和人事司委托清华大学在甲所会议室召开北京市高等学校教师座谈会,就相关房改政策征求各高校教师的意见。

会上,大家议论纷纷,有质疑的,有调侃的,有各种建议互相“打架”的。而清华的教师代表则十分认真地逐字逐句地琢磨政策文本的表述,甚至对涉及住房面积、房款标准及各个相关变量的权重的计算公式提出了非常具体的意见,形成了建设性的建议。会后,大家对清华大学教师注重操作性和讲规矩的做法留下了非常深刻的印象。当然,这样通过的政策和措施在实施时,就比较容易了,也更能够取得很好的效果。

有一次,学校准备在邻近校园一块属于清华的土地上盖出版社大楼,正当各方面准备就绪时,工地附近居民小区的部分业主对这个工程有了意见,称该工程可能在光线、噪声方面妨碍小区居民的生活,此事产生了一定的社会反响,也引起了政府的关注。为了维护社会的安定团结,学校听从了政府部门的建议,停止了这个项目的建设。

《清华的风格》认为,厚道不是单纯的老实,更不是傻,是一种大聪明;精明就是考虑问题周到,实事求是地按照客观规律做事情。

书中引用了清华校友、北京大学原党委书记任彦申先生的说法,清华大学所在地北京市海淀区对清华的印象比较好,而清华从海淀区得到的实惠也比较多,原因之一是“清华在同社会打交道时,要比北大精明、务实得多”。

这种“厚道、精明”,也反映在对人的评价方式上。清华园里流传着这样一种话语方式:“不仅……而且……”

《清华的风格》不无骄傲地写道:“这是清华人非常独特的一种品位。具体而言,它指的是在校外有关部门来清华选调干部、征求意见时,清华人常常会非常充分地列举出当事人的很多优点与成绩,这种语式的逻辑是‘优点+优点’。”

换句话说,在清华园里,人不怕有缺点和短处,怕的是没有优点和长处。正是由于清华园里存在这样的文化氛围和评价方式,所以,清华大学的年轻干部、老师和学生常常有更多的机会去政府部门或其他学校、企业等担任领导和管理工作。政府机构和有关部门也比较喜欢到清华大学来抽调干部和人才。

清华人的厚道还有另一种体现。大学对学生的处分都有一个期限,一旦处分期结束,处分自动撤销,但他受处分的材料仍然留在档案中,这对于他未来的发展是十分不利的。所以,清华规定:对有记过以下处分(含记过,但不包括学术不规范的处分),并且已经撤销处分的学生,如果能够很好地改正自己的错误,并且有出色的表现和突出的成绩,则可以在毕业前提出申请,经过必要的程序后,可以将处分决定从学生的人事档案中撤除。

谁家的孩子不犯错误!而必要的宽容,也是清华的风格之一。

长江日报记者李煦