陈菲在展厅介绍挽袖背后的故事

展览现场

清 缂丝“十二花神”

清 盘金彩绣“鱼跃龙门”

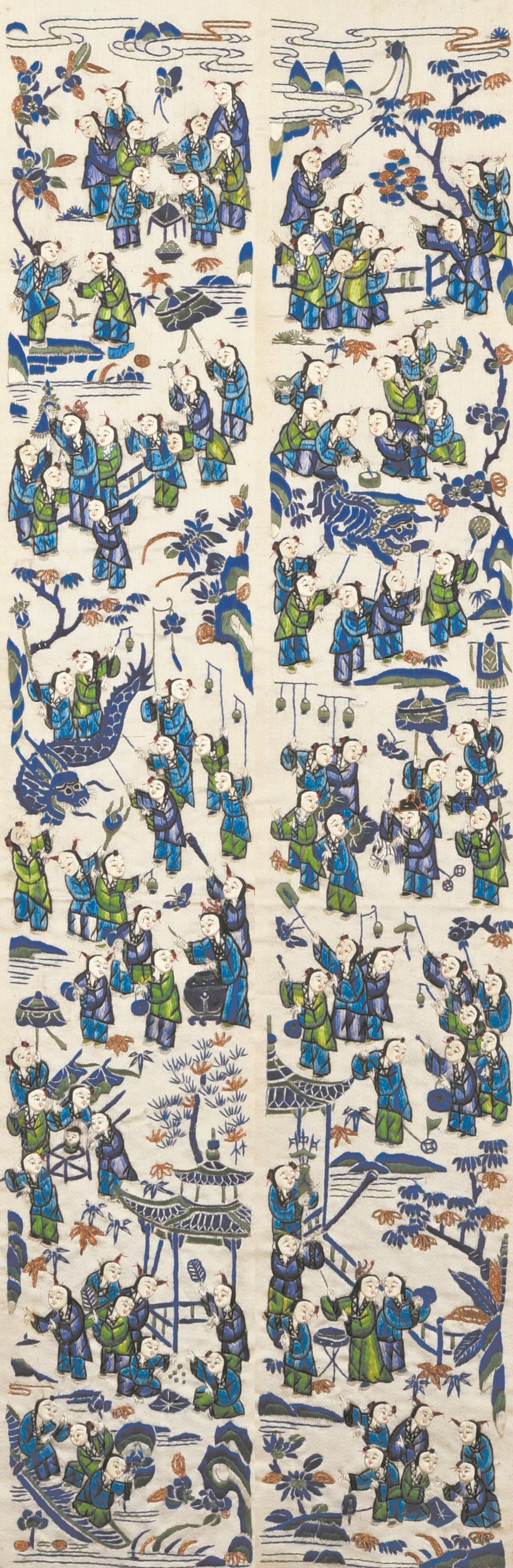

清 三蓝绣 百子图

□楚天都市报极目新闻记者 徐颖 通讯员 丁燕

80后女子痴迷于收藏古代挽袖,这个不为人知的收藏小门类,背后却隐藏着一部女性生活史。

3月11日,《袖里乾坤——清代挽袖文化展》正在武汉博物馆展出,向观众展示了50多对清代服饰上的挽袖,它们绣工精湛,审美高雅,引得观众连连赞叹。这些展品来自80后藏家陈菲女士的个人收藏。当日,馆方邀请陈菲来到现场,向媒体和观众揭秘了挽袖背后的故事。

“你们看这对清代挽袖,最开始我只把它当成普通的藏品,觉得花色雅致好看。后来我仔细观看图案,发现最下面绣的是葡萄开花、中间绣的是葡萄结果,最上面绣的是葡萄熟了,在一个平面空间里,把时光变幻反映出来,这是何等的巧思!”陈菲走到绣品前,娓娓道来,喜爱之情溢于言表。

贴身物件,既可藏于里又可现于外

据陈菲介绍,挽袖是中国传统女性服饰袖子末端可拆卸的部分。挽袖长约二尺,宽约四寸,相向成对,绣工精良。挽袖文案精美,题材广泛,多取自人文典故、民间传说,也有亭台楼阁、山川景观,应有尽有,美不胜收。

挽袖从清代乾隆年间开始流行,原是汉族贵族女性服饰特有的缘饰。清代汉族女子受儒家礼仪熏陶,从小学习女工刺绣,喜怒不形于色,才情不显乎表,以示温良淑贤。含蓄内敛且生活优渥的贵族女子,为自己精心设计和绣制挽袖,或施金银,或缀珊瑚,她们将内心的无限情思,通过一针一线凝结在挽袖上。

挽袖是一种贴身物件,既可藏于里又可现于外。女子穿着服饰时,双手抱于胸前,挽袖便呈现给观者,其身份地位、女工技能和纷繁的心思便一目了然。陈菲打了个比方:“相当于今天人们穿戴的奢侈品,就像一块高级腕表,既体现自己的审美,也可以展示自己的经济实力和身份地位。”

这种有独特情趣和装饰功能的挽袖,深深影响了满族宫廷的便服式样。内廷命妇为了彰显皇室风范,绣制挽袖时精益求精,同时融入了满族文化的元素。挽袖文化是满汉民族文化不断交融的产物。到了民国时期,受西方服饰文化的影响,繁复的挽袖已不适应服饰发展的潮流,最终退出了历史舞台。如今挽袖常被单独装裱,陈列展示,不再具有功能性,成为可独立欣赏的艺术品和收藏品。

以藏养藏,最高峰时收藏了500余对

挽袖属于比较小众的收藏门类。陈菲说,她接触到挽袖,也是机缘巧合。

2006年,她刚从中南民族大学经济专业毕业不久,牛刀小试,在股市里赚到第一桶金,正想着买点什么东西给自己留存,这时候遇到了挽袖。从此,十多年渐渐痴迷,从拍卖会、收藏品市场挑选自己喜欢的样式,最高峰的时候收藏了500对左右,后来去芜存精,卖掉一些,以藏养藏,留下近200对精品。这次在武汉博物馆展出了50多对。

“挽袖是有温度的,寄托了古代女性的思想、情感表达,也给我自己的生活很大的感悟,可以让我安静下来,找到自己生活的答案和方向。”陈菲指着一件梅兰竹菊诗文挽袖,向记者介绍道:“这件绣品上有诗文,有梅兰竹菊图案。先用毛笔写上诗文,在诗文落笔较重的地方着绣,以突出下笔轻重的效果。这类主题表达了古代女子和男子一样,有一种大格局和大气节。”

还有一些挽袖,寄托了女子作为母亲对孩子的美好祝愿,比如《鲤跃龙门》《独占鳌头》《天宫送子》等等。“这对《天宫送子》挽袖,绣品上的小孩儿手上拿的是一枝桂花,古代科考放榜正是在桂花盛开时节,所以考取功名,也叫蟾宫折桂,表达了古代女子对孩子的美好祝愿。”

陈菲说,她像一位细细咀嚼食材后再分享心得的美食家,将自己对挽袖的理解一一解读给朋友,在求知中寻找认同,挖掘中华传统文化中的自信。她希望未来可以将这些藏品和背后的文化内涵集结成书,留传后世。

据武汉博物馆介绍,本次展览将持续展出至4月7日,观众可前往免费观展。