□楚天都市报极目新闻记者 刘我风 通讯员 李然

青年作家葛亮的“匠人系列”小说在杂志刊发后,即跻身“收获文学榜”“十月小说榜”等各大文学榜单,并被《新华文摘》等刊物纷纷转载。其中《书匠》更入选2020年全国高考语文试卷阅读题,在网络上引起广泛热议,获得了极大的社会反响。

《书匠》的写作,源自葛亮参与其祖父葛康俞教授的著作《据几曾看》手稿的救护工作。葛康俞是著名的艺术史学家,于抗战期间在四川江津凭借记忆完成的专著《据几曾看》至今仍被中国古代书画研究者奉为圭臬。因为祖父受损的手稿,葛亮偶然接触了“古籍修复师”这个行当,并亲自体会了一本书可以被完整修复的全过程。这一经历感染了葛亮,启发他写下“匠传系列”首篇《书匠》。

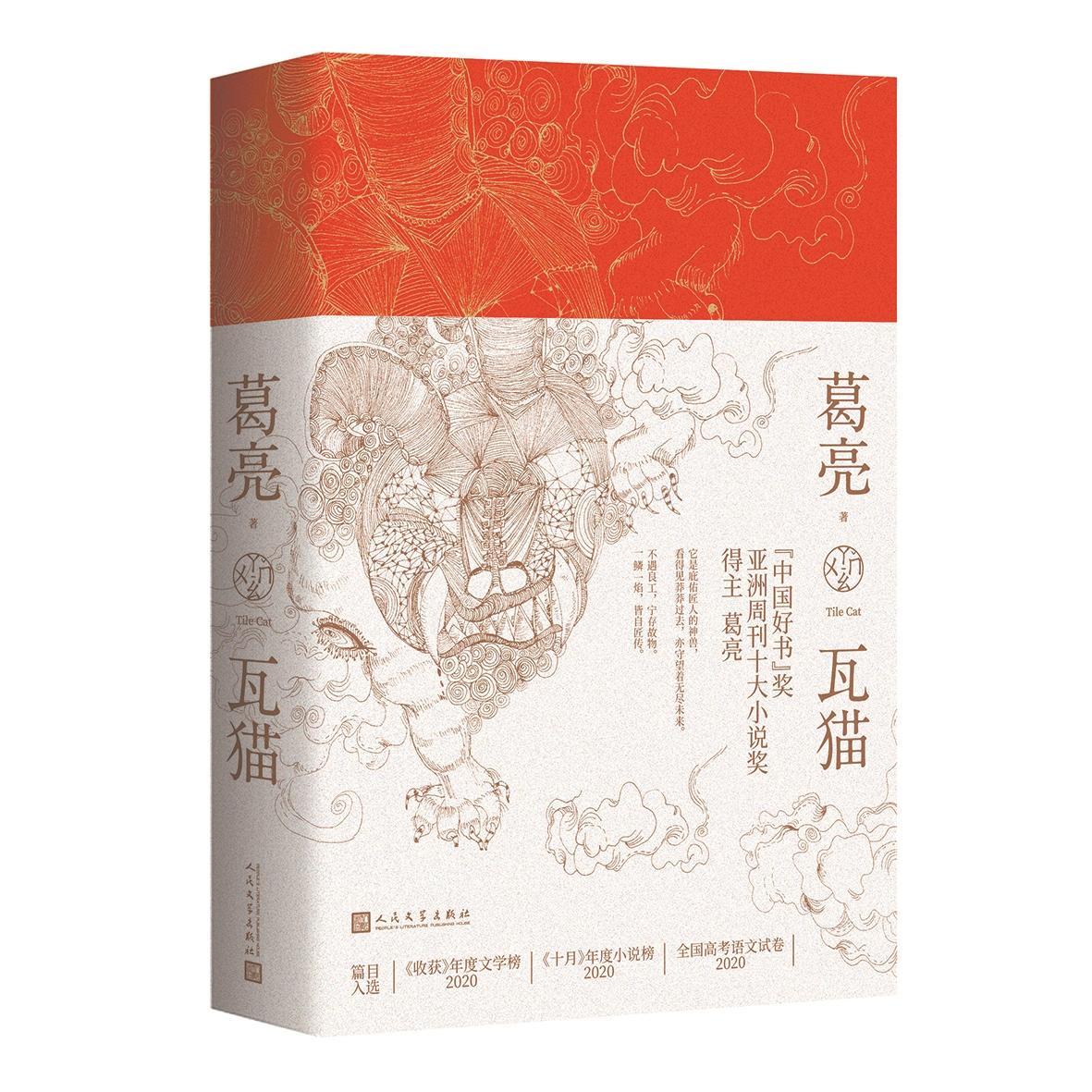

由此,葛亮的“匠人系列”的书写命题形成。在他的笔下,技艺不仅是谋生之道,更是匠人生命体验的集成。匠人们的内在精神品格牵引着葛亮,不断切近于他们的命运核心。在此后数年,葛亮深入寻访各地工匠,接连完成《飞发》和《瓦猫》等作品。这就是葛亮最新出版的小说集《瓦猫》。

《瓦猫》涉及古籍修复师、理发师以及陶艺师三个传统匠种,空间跨越三城三地,由南京、香港到昆明,从江南、岭南再至南,时间跨度则从当代溯至西南联大时期,呈现出多元的叙事格和气象。此次以“匠人”为故事之引,葛亮寻找的仍是人的尊严、执着与信仰,时代开阖变迁之际,人的遭遇与变革,一鳞一焰,是为匠传。

某种意义上,小说家做的也是匠人之技,在纸上游弋人间,需要专注、忍耐及持续不断的好奇心。本书的材料是葛亮多年来走访各地,考察民间手艺所得。小说中非虚构与虚构手法相互交织,再次证明这位小说家对素材运用及掌控的出色能力。如同书中的古籍修复师,葛亮做的是修复时间的工作,将蕴藏在历史肌理之下的枝节精心修剪成型,呈与世人。

本书破题之作,小说《瓦猫》,原型空间为西南古镇龙泉。上世纪三十年代末至四十年代中,龙泉镇既是陶艺匠人制作民间神兽瓦猫的世代传承之地,亦是抗战背景下西南联大多位著名学者的聚居、并复建中央研究院史语所、清华文科研究所、中国营造学社等重要研究院所的地点。为恰如其分地重构这一文学时空,葛亮作了大量而详实的考察。通过这篇小说,读者既可领略闻一多、冯友兰、梁思成、林徽因、金岳霖等大师级人物的日常风度与性格魅力,亦可感受特殊的历史时期,在中国人文传统的轴线上,匠人精神与精英文化理念、爱国情怀之间的相濡以沫。

葛亮曾被评论家称为“新古典主义小说”的代表人物,《瓦猫》一书延续葛亮的抒情美学,语言清雅冲淡,叙事温润平和。

《瓦猫》中的故事有“故”与“新”之辩,是人的守恒,而小说家在古典与现代之间的翻译、创新,莫不是这种新旧之辩的再现。《书匠》篇中提到一位书法家题赠古籍修复师静宜的四个字:“惜旧布新”,其实也是葛亮创作的核心要义。中国文学源远流长,而自现代文学发轫以来,语言之争此消彼长,如何延续古典传统文脉,又在此基础上突破创新,其实是留给中国当代小说家的一道难题。

中国现当代文学研究者、评论家黄子平曾说:葛亮创造了一种既古典又现代的文学叙事语言,既典重温雅又细致入微,写市井风情错落有致,写时代风云开阖有度,成就了这位“当代华语小说界最可期待的作家”独树一帜的抒情美学。著名主持人白岩松更致力将其作品推荐给广大青年学生们,称“这才是好文学该有的样子。”

《瓦猫》中的三个故事不疾不徐,贯穿其中的仍是一个“情”字,人与人之间的相识、相知、相守,在有限的叙事空间中创造了无尽的情感维度,再次说明了小说家深厚的语言功底和独到的叙述美学。葛亮已然以严格的工匠精神,实现了现代汉语与古典文学的有效衔接。

正如诺贝尔文学奖获得者莫言在评价葛亮小说时所说:“葛亮有意识地在传承中国小说的传统、语言的力度与分寸的拿捏。他笔下的人物,即使在艰难的时世,那种仁义的理念没有泯灭。中华传统文化中最灿烂的一部分,在这些人物身上得到了重现。”

作为统领全书的书名,瓦猫代表了一种美好的愿景,它是庇佑匠人,呵护生命的神兽,同时也是历史的谛视者与展望者,联结着莽莽过去和无尽未来。由此,《瓦猫》于葛亮的匠人篇章和我们的生活现实,皆有了提纲挈领的意味。