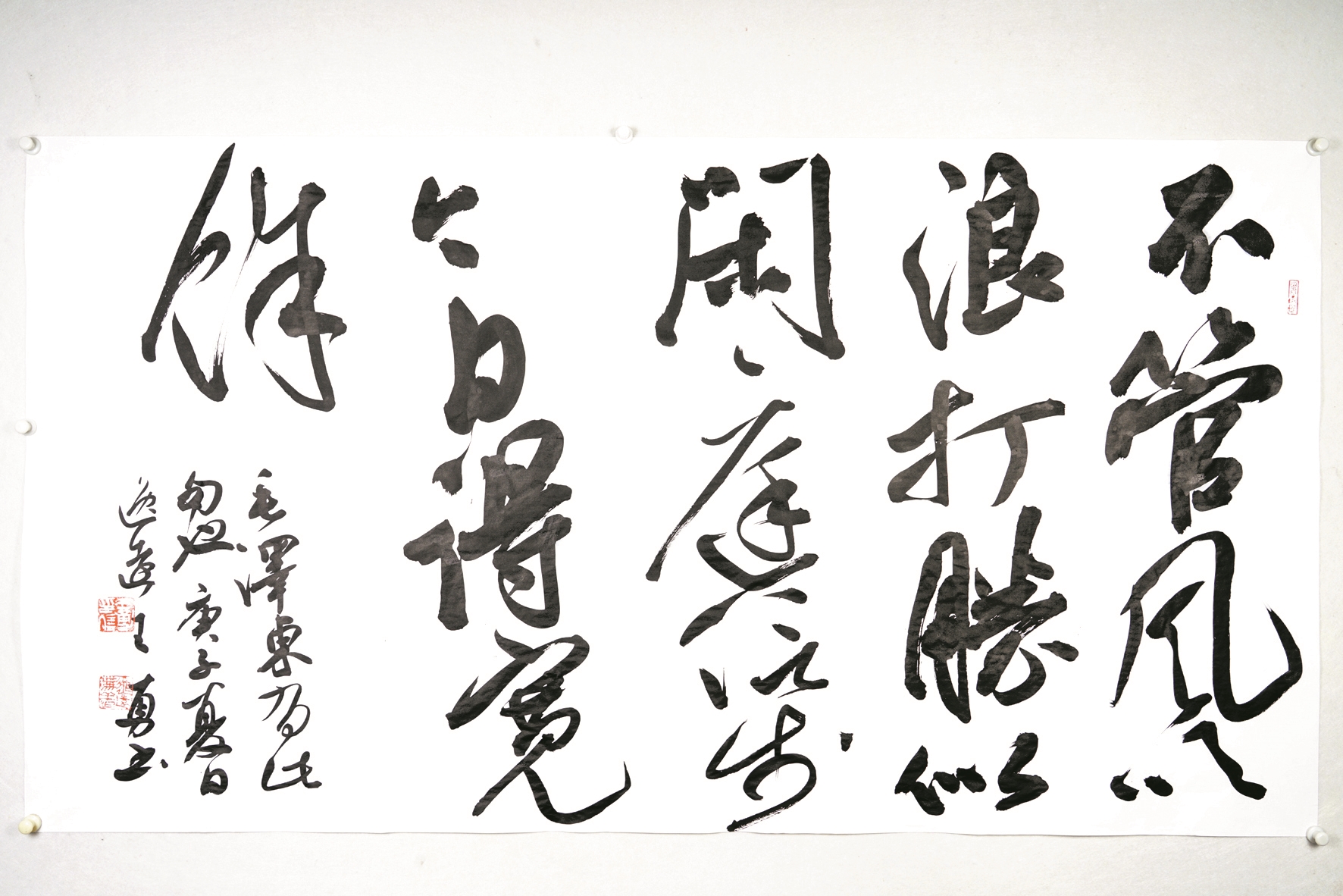

王勇书法作品

□楚天都市报记者 夏雨 摄影:楚天都市报记者 萧颢 视频剪辑:王鹏

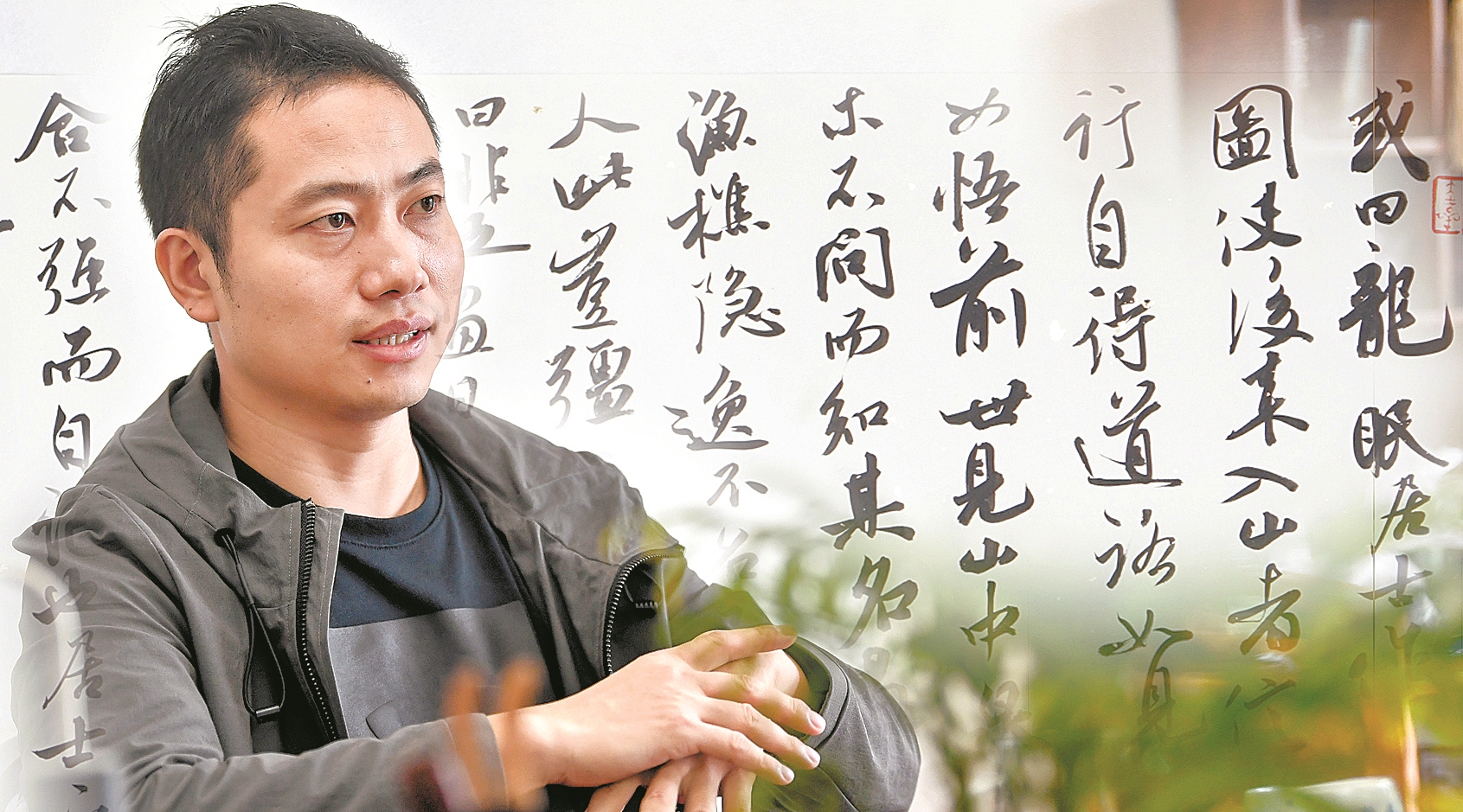

立冬前的一个秋雨午后,湖北省青年书法家协会副主席兼秘书长王勇,在其位于武昌的工作室接受了楚天都市报记者的专访。

窗外细雨微蒙,室内案几上盈盈升腾的茶气,与满屋墨香氤氲生出雅韵。眼前这位1980年出生的知名青年书法家,正在为刚刚撰写并手书的对联钤盖印章,“时蔬佳酿情亦唯向,翰墨美石性之所耽”。

享受独处时潜心专研书法的宁静,在王勇看来,区别于实用性而艺术性更高的书法作品,一定是因为它可以表达人的性情与情感,那才是最具有生命力的作品。

参展可以检验学书方法,让我们不至于落伍于时代

楚天都市报(以下简称楚):是什么牵引你走上书法这条路,你认为学习书法应具备怎样的特质?

王勇(以下简称王):谈到学习书法,我认为首先是要有浓厚兴趣。练过书法的人都知道,前期的基础性训练非常枯燥,没有浓厚兴趣很难坚持下去,这也是学习书法成才率低的一个原因。我父亲是我们那儿少有的会写春联的人,每逢春节来家里找他写春联的邻居、同事络绎不绝。我帮忙牵纸,再大一点就帮忙叠纸。因此渐渐对毛笔字产生了浓厚兴趣,后来上初中了练字非常痴迷,一年只有几天不拿毛笔。

其次是坚持初心。2000年从师范院校毕业后,我想接触外面的世界,就走出家乡创业。来武汉特别偶然,有一天我在地图上看到武汉,心目中它是一座非常大的城市,就决定只身前来,一晃已扎根数十年。

创业初期,忙于生计,无暇顾及书法,直到2006年,生意渐入正轨,才重拾毛笔。每当一天工作忙完,拿起毛笔便完全进入到物我两忘的境界,那个时候主要是临帖为主,只有坚持大量临帖,才能打下坚实的基础。2007年,我在朋友的鼓励下,第一次尝试投展,创作了一幅八尺行书对联,非常侥幸地入展了“全国第九届书法篆刻作品展”,这是中书协举办的被称为“书法界的奥林匹克”的展览,入展即成为中国书法家协会会员。2009年我的书法作品又幸运地入展中国书法最高奖第三届兰亭奖。这两个专业奖项的获得,给了我莫大的鼓励。

楚:对你来说印象最深刻的奖项是什么?

王:2013年之前我的书法状态基本就是一边做生意一边练习书法,后来在书法上投入的精力越来越多,到了2014年就索性把兴趣转为事业专注于书法了。2017年,我入展第六届中国兰亭书法奖。相比以往评选入展作者二三百人,这一届评奖数量大幅压缩,书法创作全国仅50余人入选,因此这项中国书法最高奖的含金量又提高了很多。这无疑是对我事业重心转变之后的认可。参加展览的确不可避免地带有一丝功利色彩,但它更是检验学书方法的途径,让我们不至于落伍于时代。

高级的东西看多了,欣赏水平自然就高了

楚:转型之后你创办了逸远书院,教学的过程中收获了什么?

王:逸远书院是针对学习书法过程当中遇到困惑的成年朋友开设的,由我示范、授课。学员的年龄跨度也挺大,上到年逾七十的老人家,下到二十不到的大学生。其中一位72岁的老人家令我印象深刻,他用功、谦虚,去年整整一年,家住孝感的他坚持每周来武汉上一次我的课,一个人凌晨5点坐长途汽车过来。他对书法的爱是发自内心的热爱。

书法的教学是知识的积累和自己书写经验的总结、提炼,对我来说也是一个教学相长的过程。孙过庭说,“思通楷则,少不如老;学成规矩,老不如少。”教学过程中我会根据每位学员的特点因材施教。在网状的信息当中,采用线性思维、树状结构,把书法问题说清说透,倒是把我上师范时所学的知识派上了用场,这也算是不忘初心吧。

楚:我们经常有看不懂书法作品的困惑,怎样才能提高书法的欣赏能力呢?

王:欣赏书法要具备一定的书法审美。初中的时候,有一次我写了一幅字给我的同学看,她说写得不好,后来我自己刻了个章,盖了一个红印上去,再给她看,她又说写得好。你看同一幅作品,她所关注的只是外在的形式,而完全欣赏不来书法本身。从这一点就可以说明,欣赏书法并不是每个人都能做到的。林语堂有一段对书法欣赏的描述我认为比较适合初学者理解:“欣赏书法时并不注重静态的比例和调和,而是暗中追溯书法家,从第一笔到末一笔的动作,如此看完全篇仿佛观赏纸上的舞蹈,其基本的理论是美感及动感。”道理一说就懂,要真正理解,还是要多看古人的经典法帖。经常去看古人的字帖才会对书法有更深的体会。书法史上流传下来的经典特别多,不管是晋唐还是宋元明清,各个时期都有大家的优秀的作品。我们不能被一些比较媚俗的、低俗的,即没有传统根底却盲目创新的东西所影响,高级的东西看多了,欣赏水平自然就高了。

让人感同身受的,是透过书法表达的情感

楚:“行书如走,草书如跑”,关于辨别行书与草书,其实若非内行,草书的字很不容易认出来。

王:草书的艺术性更强,其内核是性灵的表达,是另外一套独立的符号系统。就像学生时代背英语单词一样,习草书必须背《草法字典》,记住每个字的草法。我初中时已熟背《草法字典》,当时找同学家里借来字典,纯粹是因为兴趣,自我规定每天背几个字,总共大概有三千多。

当时我还学以致用,在同学转学之后,我用草书给他写信,担心他认不出,又会在括弧里用楷体“翻译”。

楚:有评价称你的草书作品“大开大合,云飞涛起,峰立川行”,你在写字的时候会有画面感吗?会是一种怎样的状态?

王:怀素说:“吾观夏云多奇峰,辄常师之。”张怀瓘评王羲之草书“无物象生动可奇”, 虽然多是文学家的语言,也说明了草书创作需要有想象力和创造力,这也许就是所谓的才气吧!当经过长期的大量的技法训练之后,技法已融入到潜意识,形成肌肉记忆。我平常草书的创作状态多是快意挥洒,随机生发。而精品力作,往往出现在纸墨相发、心手双畅的时候。经常碰到有人问我,写草书前喝不喝酒,喝了酒之后是不是写得好一些?其实人在社会上生存,往往因考虑很多的人情世故而有所顾忌,很难达到解衣般礴的境界,所以才会有喝了酒之后写出好字的说法。我认为喝不喝酒都能展现出最佳状态才是高手。正是苏东坡所谓:“此乃长史未妙,犹有醉醒之辩,若逸少何尝寄于酒乎?”

楚:有位书法家说草书作品必须有“草性”,性情、情感在作品中会闪闪流动,那才是具有生命力的作品。

王:不止草书,区别于实用性而艺术性更高的书法作品,一定是因为它可以表达人的情感。元朝的鲜于枢曾给天下的行书作品排名,王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》、苏轼《寒食帖》名列前三。以《寒食帖》为例,“自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。”他的笔墨语言从被贬至黄州开始,是一种娓娓道来的自然感。“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。”后面情绪激动的时候,他把毛笔完全压下去,可见压抑的情绪。“君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。”写到最后,节奏与前文截然不同,是更强烈的情感宣泄。这些让人感同身受的,不是书法的力量,而是透过书法所表达的情感的力量。