《东湖石》之五 纸上水彩

《抗疫日志》 纸上综合材料

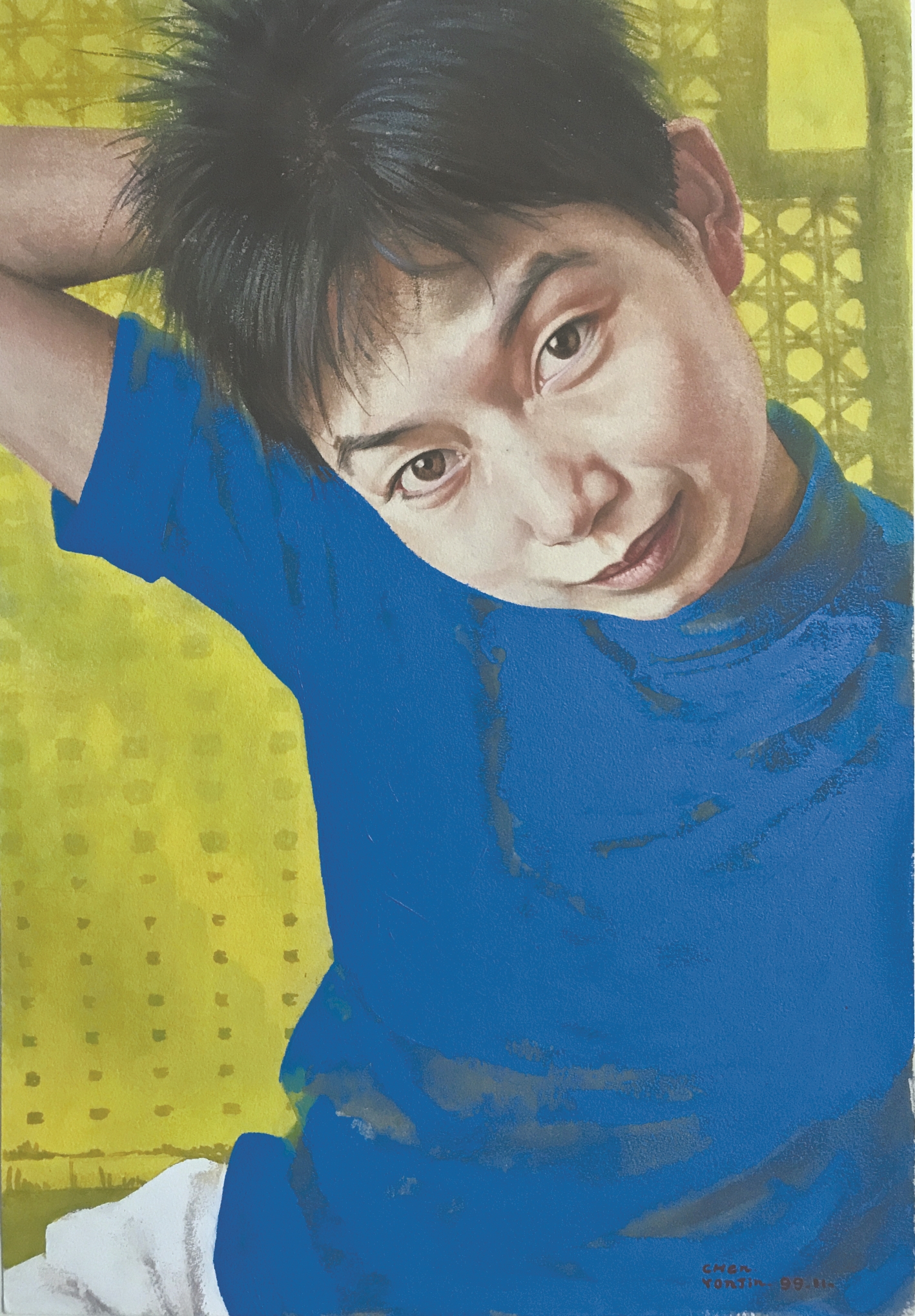

艺术家陈勇劲

《女孩》 纸上水彩

扫码看视频

□楚天都市报记者 徐颖 通讯员 李霞 摄影:楚天都市报记者 萧颢

从24岁凭《静》获“全国水彩、粉画展”银奖,之后每隔一段时间都有作品获全国性美术展览大奖,70后实力派画家陈勇劲,用作品奠定了自己在艺术界的地位。他还于2020年出任武汉美术馆馆长。

日前,楚天都市报记者来到陈勇劲的画室采访他。画室中有两幅风景画,正好透露出陈勇劲在艺术上的多维探索和极致追求。

一幅《往南是地中海》,舒缓的海面,传达着让人平静舒坦的诗意。另一幅《边地》,峭壁山崖,暗含激烈的矛盾与冲突。陈勇劲说,这不是一个确切的某个地方的风景,“是我脑海中曾经去到过的风景,画出来时,其实已经经过了大脑的处理和再加工。”

高中副校长点拨,傻傻的少年“醒”了

记者:您是怎样走上绘画这条道路的?

陈勇劲:走上绘画之路,和我的家庭有关。我的父亲是中南美专毕业的,学油画出身,曾在出版社工作。那个年代的出版社,与很多美术名家会产生交集。在出版社的小院子里,我从小就接触艺术家,书法、绘画、理论家、批评家等等。

从小耳濡目染,我画画比我们同龄的同学要画得好一点,在美术课上能找到很大的自信。参与学校画黑板报,还经常拿一点名次,读高中的时候,在武汉市第十二中学,拿了一个江汉区黑板报比赛的第一名。对于小孩子来说,这种鼓励还是很大的。

上高二的时候有一天,学校的副校长跟我说,让我把父母找过来聊一聊。当时我挺害怕的——请家长后果很严重。磨蹭了很久,才支支吾吾跟我妈说这件事。去了才知道,副校长不是要批评我,而是跟我父母交流考大学的事。她了解我的情况,偏科比较严重,又有绘画的兴趣,希望我走美术高考之路。高中的时候,男孩都比较傻比较晚熟,整天晕乎乎的,经过副校长一点拨,我好像突然醒过来了——我的将来怎么办?如果考不上大学怎么办?之后,就有了非常明确的目标,一定要考上美术学院。每天上完课回家,进行色彩、素描、速写的训练。一天只睡4个小时。人像是抽空的状态,心无旁骛,以这种状态全身心应对高考,1990年考入湖北美术学院。

难忘恩师刘寿祥,也感谢画廊老板

记者:大学教育对你影响最大的有哪些方面?

陈勇劲:我大学在湖北美术学院美术教育系,这个系的教学涉及到美术的各个门类。我很感谢大学四年的教育,对自己的人生观、知识结构是一个重新建立的过程。

母校于我,具体来说,有一个非常重要的人,就是我的老师刘寿祥。很痛心他在疫情期间去世了。刘寿祥老师教学极端负责,全心全意教我们绘画,教我们做人,但对学生不苛责。我们把他当成自己尊敬的人,相处中又没有很明晰的师生界限,他长得比较胖,后来我们还亲切地称呼他为“一个柔软的胖子”。他和同学们感情深厚。我是普通高中毕业的,但我的很多同学是从有专业美术教育的高中毕业的,底子比我厚。刚进大学时,我挺自卑的。老师们只言片语之间,给了我很多鼓励。

上大学时,还有一个很好的机会。武汉有一两家画廊出现了。当时画廊的定位并不高,把学生的作品收集起来,出口到马来西亚、新加坡等地。价格不高,但一张作品也够我们“穷学生”生活一个月了。到现在我都记得画廊老板的名字,特别感谢他当时对我们学生的支持。一个普通大学生怎么去买静物,怎么摆,怎么收集资料,怎么画,然后送到画廊,变成真金白银,很早就形成了一种经济模式的运转。刚开始,老板也会给我们提,让我们画什么题材怎么画,有点迎合市场的意思,但我们会坚持自己的意见,最后他也就不干涉了。很庆幸,这种情况下,我们坚持了自己对绘画的理解。

一个是学术方面的引导,一个是市场的引导,让我们那批学生能以比较积极的心态,来对待绘画这件事。

怀揣理想和热情,一拨年轻人共同进步

记者:作品第一次获得比较大的认可是《静》这幅作品,这次获奖给你怎样的触动?

陈勇劲:第一次获得比较大的认可是1994年,一个全国级的大展举办,我把大四画的一幅作品拿去投选,没想到入选了,对我是一次极大的鼓励。

真正开始获奖是1995年,《静》在“第三届全国水彩、粉画展”获得银奖。这件作品后来因为各种原因没有了,现藏于湖北美术馆的一张,是应傅中望先生之邀复制的,这是我唯一一张复制的作品。

接着是全国首届青年水彩画大展,全国三个获奖作者,其中一个是我。那时我刚毕业去湖北美术院工作,分了我一个很小的工作室,我在那里创作的。

当年一块儿进湖北美术院的,还有史金淞、安维秋。我的工作室对面,就是后来成为中南民族大学美术学院院长的罗彬,我的隔壁是做版画的樊晖。一拨年轻人在一起,理想和劲头非常足,没有看到谁休息。大不了就是晚上一起吃饭、喝酒、吹牛、谈艺术,之后继续在工作室吭哧吭哧干——樊晖就在刻他的版,咣咣地响;罗彬就在画他的画,趴在墙上像一只壁虎;雕塑室的史金淞在那里搞焊接,烫得脸上都是小麻子点……

年轻人有这么一大股劲,是因为当时在湖北美术院有我们非常崇拜的艺术家,比如唐小禾、傅中望先生等等。他们的勤奋,我们是看在眼里的。

艺术之路上多听意见促进自己思考

记者:我看过您画的静物,让人真切感受到了“美好”给人的身心愉悦。后来怎么就转变画风了?

陈勇劲:我最开始画得比较甜,的确很受欢迎,有很好的市场表现。冀少峰老师曾经给我写过一段文字,大意是说:陈勇劲为什么如此迷恋技术,这么多不靠谱的东西组合在一块儿,形成一张完整的作品,还有那么多人买了。那段时间,我的确比较痴迷于那种状态,花一个绝对的时间,表现出一个绝对完美的画面,达到自己的预期就很有成就感。

但这段时间滑翔得并不长。我开始思考,老这样画,不就成为一个匠人了吗?怎么加强思想性的介入,成为我后期思考的主线。我曾经在湖北美术院美术馆展出过一张作品,当时魏光庆老师看了说——这个有点“反绘画”的意思在里头。那时不懂什么是“反绘画”,回来赶紧查资料。可能当时内心潜意识里,已经有了对绘画对艺术的一些疑问,只是还没有理清头绪。

2006年,我自费到中国美协巴黎国际艺术城的工作室,在巴黎塞纳河畔住了3个月,看博物馆,在欧洲游历,东京宫、罗马现代艺术美术馆里面的当代艺术给了我很大启发,每天写日记画小手稿,发现绘画并不是我之前以为的那样,至少不是全部。 欧洲之行,让我认识到每位艺术家的创作都需要不断“进化”,来完成艺术家对社会某个关注点的表达和再表现。之后我的作品,倾注在情感和观念表达上的东西更多。我希望大家不光从我的作品里看到“美”,更能读到“精神”的力量。