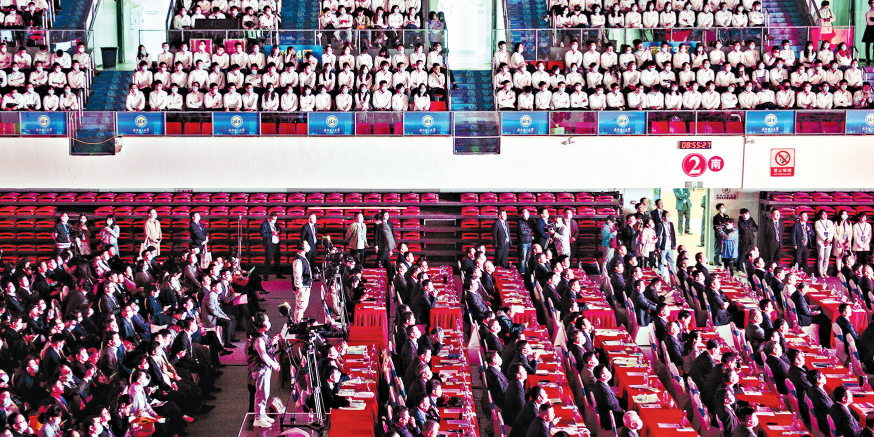

后疫情时代武汉理工大学高质量发展战略合作暨合并组建20周年大会现场。

后疫情时代武汉理工大学高质量发展战略合作暨合并组建20周年大会现场。长江日报记者任勇 摄

参加大会的大学生正在认真听讲。长江日报记者任勇 摄

长江日报讯(记者杨佳峰 通讯员邹星)10月7日上午,在后疫情时代武汉理工大学高质量发展战略合作暨合并组建20周年大会上,23位两院院士聚集一堂,700名校友回校“省亲”,校友企业现场签下105.67亿元校企合作协议。

武汉理工大学校长张清杰代表学校与中国船舶集团科技委主任吴晓光、东风汽车集团党委副书记杨青、招商局集团总会计师周松、中国中煤能源集团总经理彭毅、中国建材集团董事长周育先、中国交通建设集团副总裁裴岷山、中国航天科工集团第二研究院党委书记马杰、北京汽车集团副总经理蔡速平、安徽海螺集团副总经理何承发签署战略合作协议,与中国公路工程咨询集团等签署重大合作共建项目协议,与中铁十一局、金隅集团、天津港(集团)、福建交通运输集团、厦门钨业、当代集团签署全面合作协议,与中建七局、中信工程设计建设有限公司、京博集团、华为公司、湖北交投、上汽通用五菱、广西汽车集团、闻泰科技、泰晶科技签署重要科教项目合作协议。现场签约金额达105.67亿元。

研究生毕业于武汉理工大学的周育先表示,希望回母校能招纳更多校友来中国建材集团工作。

武汉理工大学党委书记信思金表示,大家用智慧碰撞出的火花为后疫情时代武汉理工大学的建设发展指明了方向,大家的鼎力支持为武汉理工大学砥砺前行增添了无穷的动力。

据悉,武汉理工大学还将举行合并组建20周年艺术教育成果展演、“十四五”发展规划战略咨询会、校友会理事会二届二次会议,开设行业论坛主论坛、分论坛和系列发展论坛,并围绕“双一流”建设与建材建工行业、汽车行业、交通行业未来发展,召开百余场高水平学术文化交流活动。

5月上旬以来,武汉理工大学以“融合奋进二十年 追求卓越绘新篇”为主题,通过举办系列活动,全面总结学校历经122年特别是合并组建20年来的办学成就和办学经验,合力谋划后疫情时代学校“双一流”建设和战略合作发展之路,努力推动学校在世界百年未有之大变局中激流勇进、开拓创新,续写“薪火相传、育才兴邦”的辉煌。

相关报道

武汉理工大学校友资智回汉活动举行国家智慧安全与应急产业示范基地落户武汉

长江日报讯(记者施政 通讯员王婷婷)7日下午,“智汇洪山 聚势未来”——武汉理工大学校友资智回汉活动在武汉理工大学马房山校区德生楼举行,来自全国各地的该校校友、嘉宾和企业家200余人共赴盛会,共签约项目10个,协议总金额超150亿元。

“多年来,武汉理工大学积极支持洪山区建设发展,区校联系频繁,沟通合作特别紧密。”洪山区委负责人说,洪山辖区拥有众多高校,长期以来致力于推动区校多领域深度融合,人才优势和科技创新资源优势突出,真诚希望各位校友和企业家朋友能大力关心支持洪山区的建设发展,带着技术、带着项目、带着资金来这里投资兴业,共同开启洪山区发展的新篇章。

武汉理工大学党委副书记王乾坤表示,未来,学校将继续坚定不移地支持、配合洪山区资智回汉工程及大学之城建设的实施,与洪山区结成更为紧密的命运共同体,在服务地方经济社会发展的进程中加快实现建设高水平大学的奋斗目标。

洪山区领导就洪山区区情、产业布局、优势资源等作主题推介。未来,洪山区将发挥智慧及创新优势,以“大学之城、创业之都”为功能定位,规划发展科技服务、文化创意、现代服务、高新制造等四大产业体系,并热情邀请在座的嘉宾来洪山区投资创业,实现合作共赢的发展梦。

在签约环节中,国家智慧安全与应急产业示范基地、联东洪山生态科技产业园二期、恺德南湖诚园等6个项目集中签约,涉及科技研发、城市建设、智能制造等多个领域。其中,洪山区领导、武汉理工大学领导代表区校双方共同签署了国家智慧安全与应急产业示范基地项目战略合作框架协议,项目拟整合中国前沿应急产业研发、孵化、智造、培训、应用、服务等各个产业链环节,打造具备国际一流水准、智能生态、科技领先的新一代国家级智慧安全与应急产业示范基地;北京联东投资有限公司将在青菱都市工业园开发建设联东洪山生态科技产业园二期,打造洪山区高端产业综合体,形成上下游高端产业集群;武汉蓝恺置业有限公司将在洪山区平安路与富安街交会处建设医养康复中心及配套住宅。

校友回母校汇报:研发出世界领先的30微米柔性可折叠玻璃

长江日报讯(记者杨佳峰 通讯员朱可馨)“今年8月13日,我们再开先河,研发出世界领先的30微米柔性可折叠玻璃。”7日上午,玻璃新材料技术专家、中国工程院院士彭寿登上后疫情时代武汉理工大学高质量发展战略合作论坛,向母校师生汇报了自己取得的最新科研成果。

彭寿今年60岁,1982年从武汉建筑材料工业学院(现为武汉理工大学)毕业,一直在玻璃新材料一线从事科研、设计和产业化工作。早在20世纪80年代初,他就投入到提高中国洛阳浮法技术的研究开发中。多年来,他主持或参与了一系列中国洛阳浮法技术攻关项目,提高了浮法玻璃质量。

2008年6月,彭寿领导下的蚌埠玻璃工业设计研究院开始了TFT-LCD玻璃基板技术自主创新研究。2010年12月29日,中国第一片4.5代0.5毫米超薄玻璃基板下线,彭寿和他的团队一次次刷新了中国国内电子玻璃薄型化生产纪录。经过彭寿和他的团队潜心研究,我国成功实现了0.5毫米、0.4毫米、0.3毫米TFT-LCD玻璃基板和1.1毫米—0.2毫米之间全系列超薄浮法电子玻璃的工业化连续稳定生产。

彭寿介绍,他带领团队研发出世界最薄的0.12毫米超薄触控玻璃、国内首片具有自主知识产权的高世代液晶玻璃基板。今年8月13日,他们又研发出世界领先的30微米柔性可折叠玻璃。

彭寿寄语武汉和母校:“我想,最美的奋斗就是最深的情怀,最大的支持就是最好的关爱。在此,我谨代表全体校友郑重宣告:在与武汉、母校同呼吸、共命运的征程中,我们只做战斗员、不做观望者。”

中国工程院院士丁烈云:在新老基建中谋求发展新业态

丁烈云院士。

“新基建是数字基建,老基建是物理基建。新基建需要开拓新市场、培育新业态,才能把握新机遇。”7日下午,武汉理工大学杰出校友、中国工程院院士丁烈云在后疫情时代武汉理工大学高质量发展战略合作论坛上作题为《赋能新基建 发展新业态》的学术报告。他勉励武汉理工大学师生:“老基建为新基建发展提供了巨大市场,要在新业态上谋求发展。”

丁烈云表示,新基建的特征是数字基建,老基建的特征是物理基建。从“物理基建”到“物理基建+数字基建”,是产业结构调整的必然趋势,也是老基建把握现代信息技术的新机遇。

推进新基建并不是取代老基建。以铁路、公路、机场、港口、水利设施等为代表的传统基础设施在我国经济社会发展中依然发挥着重要的基础作用,是保证国民经济增长的稳定器。可以看到,新基建中也有老基建的内容,如城际高速铁路和城际轨道交通。

但另一方面,老基建为新基建的发展提供巨大市场,新基建为老基建升级提供强大的技术支撑。建设行业应该助力新基建、提升老基建,在老基建领域发展数字产业,如智能建造、智能建筑、智能基础设施、智能工程机械等,弥补新基建缺乏足够的应用场景和模式问题。

新基建的巨大潜力在于支持新兴技术创造出应用场景,每个应用场景都会催生出一个新的产业以及新产业创造出的新就业岗位。预计到2025年,5G用户超过10亿人,网络建设投资累计将达到1.2万亿元,带动产业链上下游以及各行业应用投资3.5万亿元。新基建已成为相关行业、社会各界和资本关注的热点。在此基础上,可以发展出在线医疗、在线教育等众多新业态。

对于发展新业态,丁烈云提供了几种思路:一是建造服务化,如提供桥梁的使用寿命预警;二是建筑产品+服务,打造建筑智能终端,实现智能空间,如荷兰阿姆斯特丹打造的环保智能办公大楼,自主调节大楼灯光、温度、红外线和太阳能;三是构建面向建筑业的平台经济,实现“互联网+云建造”模式下的“工程建造服务平台”,如集材料资源、采购、交易、支付于一体的筑材网,实现线上、线下资源深度整合与配置。(长江日报记者杨佳峰)

中国工程院院士吴有生:未来海洋世界将聚焦绿色和智能

吴有生院士。

7日下午,中国工程院院士,船舶力学专家,中国船舶科学研究中心研究员、名誉所长吴有生在武汉理工大学交通学院为师生作了一场题为《海洋强国建设中海洋装备技术的发展方向》的主题演讲。

“海洋资源开发与利用将决定我国未来的命运。”讲座伊始,吴有生向在场师生介绍了我国建设海洋强国的战略需求。他表示,我国海洋资源调查与开发利用的规模及能力尚处在较低水平,而实现建设海洋强国的战略目标离不开船舶与海洋工程装备。

吴有生说:“武汉理工大学为我国海洋和船舶领域培养了大量人才。包括武汉理工大学在内,我国拥有40多所船舶与海洋装备领域高校,师生数量超过世界其他所有造船国家的总和,没有理由不建成一个世界造船强国、海洋强国。”

吴有生认为,未来世界海洋装备科技与生产的发展将聚焦于“绿色”和“智能”两个关键词。他介绍,2019年,我国分别有4家企业进入世界造船完工量前十强,船舶研发设计、产业规模实力迅猛扩大。但是,我国企业生产过程中的绿色技术仍然落后。“评价造船能力如何,并不只看吨位,还应看能耗、效率、排污量。”吴有生举例说,我国建造单位造船吨位的平均能耗、排污量均高于日本和韩国,效率也比较低。

吴有生认为,在智能船舶技术领域,我国应扎实发展智能船基础技术,集中力量开发海洋环境、船舶航行状态、安全状态等感知器件和系统技术。“未来船舶工业将从‘注重造躯体’向‘注重造内脏和神经’转变,发展绿色与智能技术和信息装备技术才是推进海洋装备技术发展和结构调整的取胜之道。”

吴有生说,船舶与海洋工程专业人才培养要紧紧围绕“建设海洋强国”的国家重大战略需求,聚焦“绿色”船舶、“智能”船舶,开设对应课程,强化本科基础教育,同时培养学生的实践创新能力,抢占科技竞争和未来发展制高点,努力实现关键核心技术自主可控,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。(长江日报记者吴曈)

中国工程院院士潘德炉:海洋人工智能呼唤更多年轻学子

潘德炉院士。

“建设海洋强国有3条标准:国民关心海洋的程度有多高,科学认知海洋的水平有多深,国家经略海洋的能力有多大。”7日下午,中国工程院院士、自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室领域研究员潘德炉走进武汉理工大学航运学院,在航海数字天象馆内为200余名师生作学术报告。

据介绍,武汉理工大学航海数字天象馆筹备近5年,未来将成为在校师生开展学术研究、航海科普教育的重要基地。

潘德炉用3个标准概括出建设海洋强国的要点。他同时提出,以信息主导、体系建设智慧海洋,是实现我国建设海洋强国战略的长远抓手。“建设智慧海洋工程包括海洋信息智能化的基础设施建设、核心智能科技的创新研发以及更好地带动地方海洋信息产业化发展。”潘德炉说,“通过智慧海洋工程建设,实现所有信息互联互通,打通神经系统,在生态文明建设、资源开发、海洋空间管控能力等方面不断增强我国实力。”

据了解,作为长期从事卫星遥感技术研究的专家,在数十年的学术、实践生涯中,潘德炉取得了卓越的成绩,是我国海洋水色遥感科学和遥感模拟仿真科学的奠基人之一,在国际海洋水色遥感界享有较高知名度。他向在场师生介绍了我国海洋遥感应用技术的最新研究成果,包括自主卫星资料处理技术的提升、卫星资料融合应用、向全球化遥感迈步等。

“目前,人工智能技术已经成为遥感信息智能处理的核心技术之一。我希望年轻一代的同学们能有兴趣、多钻研。”潘德炉说,“海洋人工智能需要综合的交叉学科,包括哲学、认知科学、数学、计算机、信息论等。目前,海洋人工智能还是一片‘处女地’,还有非常广阔的研究空间,需要年轻的学子们共同参与。”(长江日报记者吴曈)

本版稿件统筹:赵静