摩崖石刻

中共鄂西特委旧址

楚天都市报记者 陈俊

1938年10月,武汉会战结束后,湖北省省会也随之迁往鄂西群山中的恩施。

彼时,公路铁路不通,大山阻挡了侵华日军的铁蹄。恩施成为重庆陪都的大屏障,成为华中地区抗日战争的指挥中心和政治、经济、文化中心,是中国反法西斯的重要阵地。

1940年,国民党第六战区司令长官部以陈诚为代表的军政要员迁到恩施,战区管辖4省81县,拥有5个集团军,驻扎兵力30多万人。从此,小城恩施既是湖北省首府,又是第六战区大本营,直至1945年8月抗战胜利后逐次迁离,长达7年之久。日军曾对恩施进行疯狂空袭,留下50余处抗战遗址。

昨日,楚天都市报记者走访恩施州城,如今遗址旁已经是高楼林立的现代化城市。72岁的贺孝贵老人是当地著名文史专家,打开尘封的记忆他向记者讲述80年前那段烽火连天的峥嵘岁月。

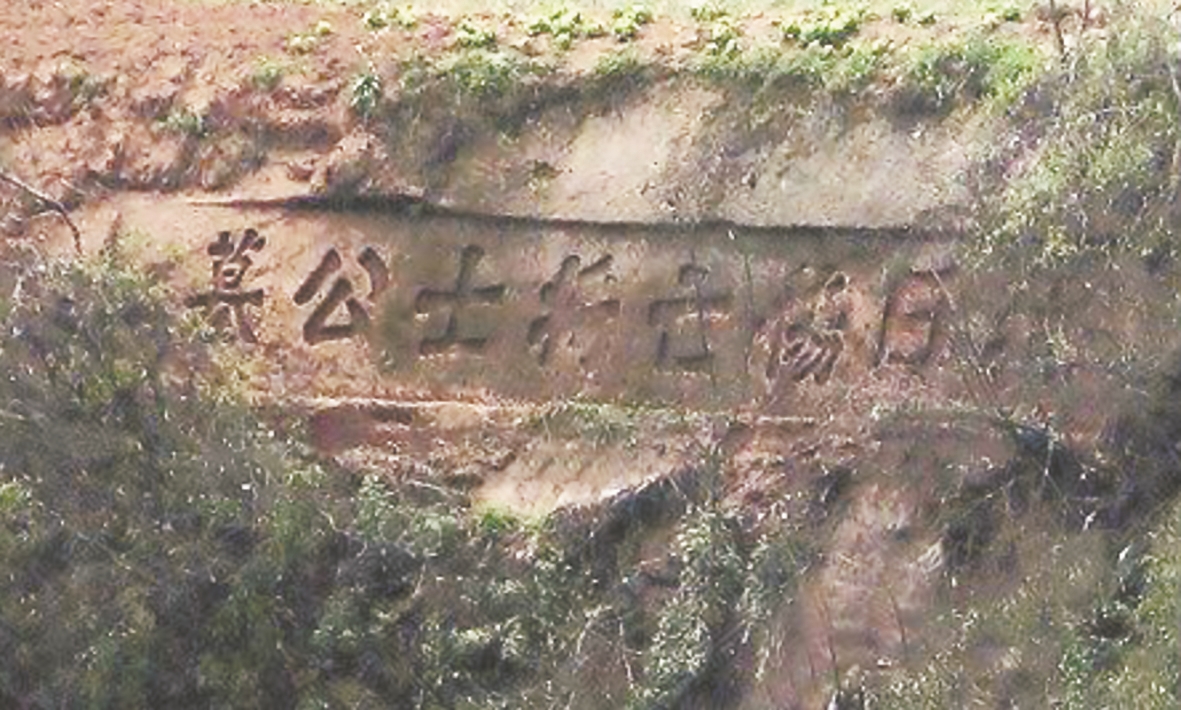

摩崖石刻纪念伤亡将士

并不是所有的英雄都能够叫出名字,恩施市后山湾风吹垭的山崖上,就有一处石刻,纪念恩施抗日无名英雄。

茂密的树丛下,悬崖上镌刻着“抗日伤亡将士公墓”字样。该题刻凹进崖壁,从左至右刻着遒劲的大字,左侧竖刻“中华民国廿九年四月”一行9个小字,右侧竖刻“军政部第十五后方医院院长倪光远”两行15个小字。据资料记载,该题刻铭框长11米、高1.55米、深0.12米,每字高95厘米、宽80厘米、深6厘米。

“抗日战争期间,恩施先后征集入营壮丁18746名,这还不包括具有爱国热情自愿入伍者。恩施籍官兵,每遇战斗,皆能为守国土英勇杀敌,因此拼死者众。”今年72岁的恩施市文史专家贺孝贵向记者介绍。

恩施市文物局局长刘清华说,该题刻2014年6月被列入第6批湖北省文物保护单位。

如今的石刻旁,是现代化的书苑新城小区。几位业主和物业工作人员表示,都知道这里山上有个石刻,是当年抗日留下的纪念。

防空洞成日军空袭罪证

抗战时期,宝莲洞是恩施城众多防空洞中最知名的一个。宝莲洞是天然溶洞,石刻位于洞口上沿右侧,“宝莲洞”三字从右至左隶书横排,每字高、宽约10厘米;落款“庚辰秋沈肇年题”七字为行书,分两行竖排,字迹苍劲有力。

文史专家贺孝贵介绍,沈肇年是民国时期书法家、理财家,曾任湖北省财政厅长和省银行监督、公库主任等职。抗日战争时期随省银行迁恩施,曾任省临时议会议长。

贺孝贵回忆,他的母亲曾亲身经历过一次日本飞机轰炸,当时日军丢下了燃烧弹,老城一片火海,贺母因出城卖货幸免于难。据贺孝贵介绍,抗战期间,日军共出动过飞机27批、228架次、投弹530枚对恩施城区及郊区狂轰滥炸,炸死153人,炸伤327人,炸毁房屋929栋。

国民党在恩施的统治者下令党、政、军、学各单位、各商号及有条件的民众必须挖掘防空洞,此后几年间,防空洞遍布城区山体,现在仍有保存,成为日军屡次空袭恩施的罪证。

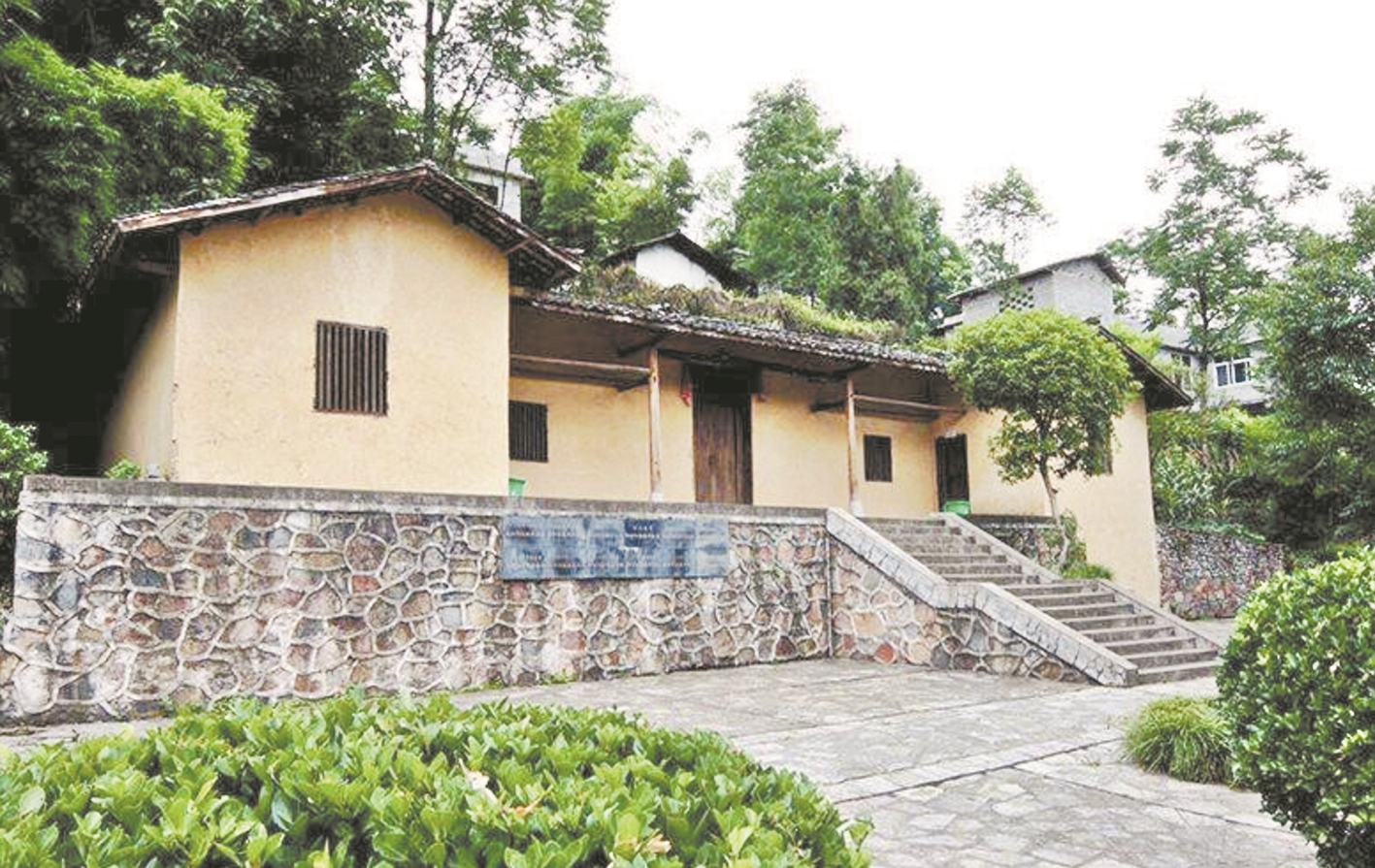

鄂西特委推动湘鄂川抗日

五峰山村红岩组,是中共鄂西特委旧址所在地。这是一幢土木结构房屋,建筑面积230余平方米。门上一行大字“中共鄂西特委旧址”,显得苍劲有力。在房屋的对面有一面泛红的岩壁,非常显眼,如刀削一般的平齐,被认为是“一面永不收卷的红旗”,不屈不挠地立在那里。

1938年湖北省政府和省属机关、学校、团体陆续迁到恩施,其中一批共产党员也随之来到恩施。党员数量增加,党的基层组织逐步健全,于同年11月撤销中共施南特支,建立中共恩施工委。

1940年6月,中共湘鄂西区党委机关迁恩施,区党委书记何功伟到恩施工作。不久,中共南方局决定撤销湘鄂西区党委,成立鄂西特委,何功伟任书记。下辖巴归兴宜工委、来咸宜中心县委、建巴中心县委及恩施、建始、利川3个县委和湘鄂边部分党组织党员共1900多人,故中共鄂西特委又曾称中共湘鄂川特委,是省级党委机关,直属中共南方局领导。

抗战期间,鄂西特委以恩施为中心,积极领导和推动抗日救亡运动,取得了开展抗日民族统一战线工作和抗日民主救亡运动的重大胜利,这引起国民党政权的恐慌而加大“限共”力度。1941年1月20日,中共鄂西特委书记何功伟与妇女部长刘惠馨被捕,其后数百名共产党员与进步人士被捕,鄂西党组织遭到严重破坏。在中共中央和南方局指示下,中共鄂西特委机关撤离恩施。特委机关旧址因年久失修,于1976年坍塌。

2003年5月,中共恩施市委、市政府根据中共恩施州委、州政府的指示,决定修复鄂西特委旧址。在复建过程中,五峰山村村民义务投工5000余个。当年11月,中共鄂西特委旧址在恩施州建州20周年之际竣工并向社会开放。

国民政府在此粉碎日寇梦

省府西迁之前,恩施只是偏远山区的落后小县城。短暂的省府经历,给这里带来经济社会文化的巨大发展。

贺孝贵介绍,当时的恩施老城只有六角亭那么一小块地方,面积不足1平方公里,人口不过数千,百姓过江靠船。陈诚来恩施后,大量城市人口随迁进入,加上庞大驻军的各项生活需求,城区面积迅速扩张。1941年,800里清江的第一座桥恩施清江桥建成,从此,恩施城区向舞阳坝扩展。

此外,作为省府,恩施的经济社会文化各方面都全方位发展。比如,湖北省联合中学就是由武汉郊区的多所学校迁来,联合成立,当时的恩施城还办有4所大学,当地教育事业空前发达。各界文化名人也集中于此,书法艺术戏曲名家荟萃,也促进了文化的融合与繁荣。

交通也发展起来,恩施成为那个年代为数不多拥有公交车的城市,有的公交站牌还是书法名家亲笔书写。

传统农业为主的恩施,也有了纺织厂、碾米厂、制药厂等民族工业企业。

国民政府在这里指挥了著名的“鄂西会战”“常德会战”和“石牌保卫战”,取得歼灭日军2.3万余人的战绩,日军大举进攻重庆的计划被彻底粉碎。

恩施市尚保存有50余处抗战文化遗址。2014年,湖北省政府发布了第6批湖北省文物保护单位,其中,恩施抗战遗址被作为近现代重要史迹及代表性建筑入选,包括保护现状较好的后山湾风吹垭“抗日伤亡将士公墓题刻”、三义宫巷“饶应祺故居”、五峰山州卫校内的“窑湾医院旧址”和洗爵溪“宝莲洞题刻”4处遗址。