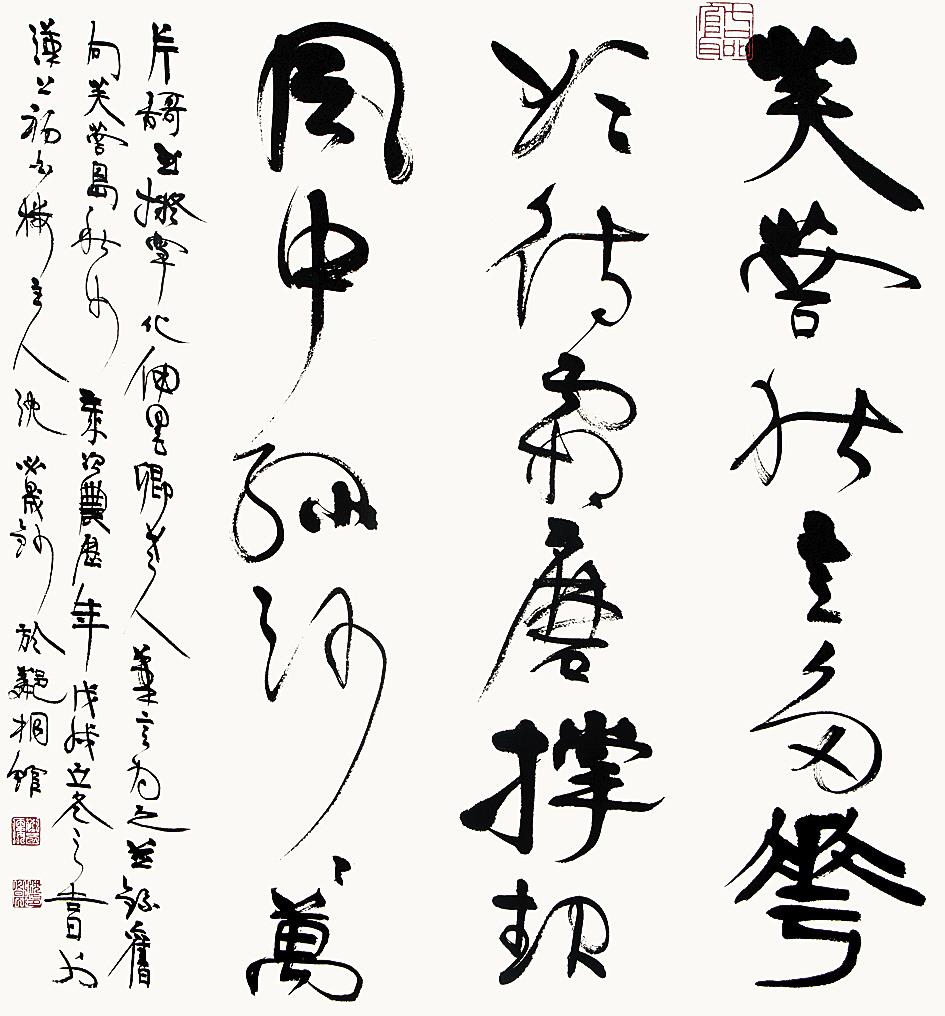

自撰诗 行草斗方 芙蓉秋意多,花欲待霜磨。 撑起风中绿,沙沙万片歌。

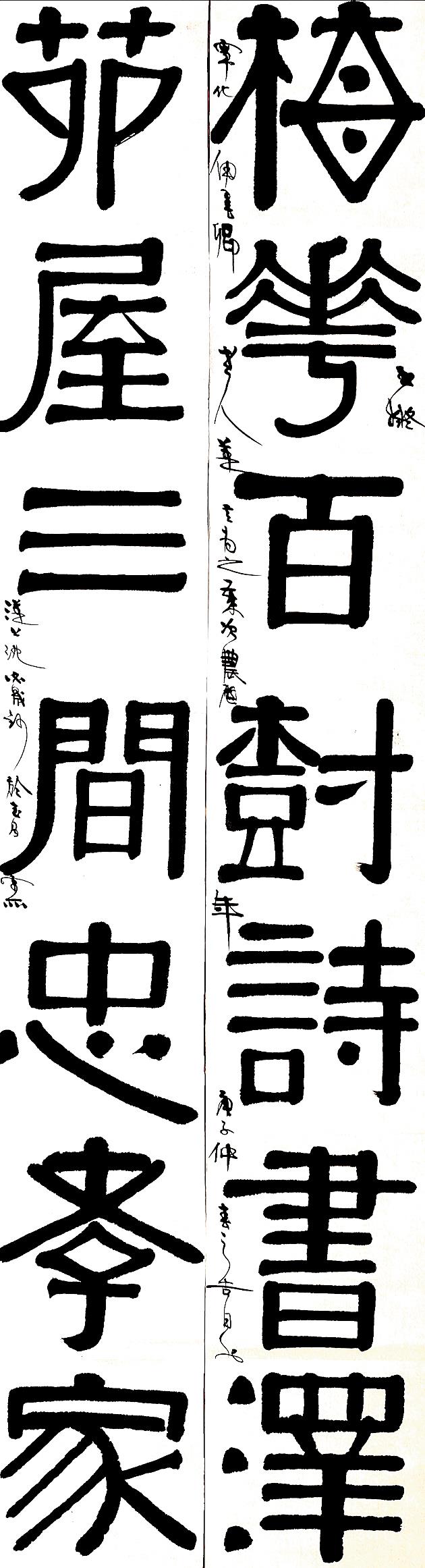

隶书对联 梅花百树诗书泽,茅屋三间忠孝家。

□ 赵志成

在武汉书坛,有一个书法世家颇受关注,那就是“汉上四沈”:沈邦武先生与其子沈必辉、沈必耀、沈必晟。沈邦武先生在世时,为湖北省文史馆馆员,被书法界誉为“招牌大王”。其子均克绍箕裘,书画印和相关学术研究各展所长,为艺坛佳话。

因为年龄和工作关系,我与沈必晟交谊甚厚,对其人与书法亦多有敬重、了解。书法艺术,理论与创作可谓艺舟双楫。必晟年少学优,酷爱读书,乐于思辨。他大学时,即在思想文化评论杂志《读书》上连续发表文章,一时为学界关注。工作后,他追求树德建言、经世致用的人生价值,修身律己,弘道养正,于书法更是孜孜以求,先后在全国各类书画专业杂志及中文核心期刊上发表书法专论40余万字,出版有《中西古今之间的书法》等专著,主编、合编书法选集、教材多部,并十多次参与策划湖北、武汉的书法篆刻学术评审会、研讨会,担任评委和学术主持。

必晟擅长运用多学科的方法来审视传统书法,并对当代书法现象引发出的文字、语言、社会、历史、美学等领域的诸多问题进行探讨,有意识地将书法问题引向更加广阔的领域。书斋之外,必晟乐于问道,尊崇名师,于当代书法名家陈方既、徐本一、李刚田、邱振中、白谦慎、陈振濂等前辈多有求教。他在学术实践中,敏于观察和思索当代书法创作与学术研究中的新思想、新问题、新方法,以此对书法的历史和现状进行考察和剖析。十多年来,必晟对荆楚书学、汉派书法中的历史文化遗存,总是竭尽全力地进行探究和整理。经他的梳理,伊秉绶、张之洞、端方、张裕钊、杨守敬、黄牧甫、王福庵、唐醉石等一大批翰墨先贤在荆楚武汉的金石书法交游更加明确,武汉地区名胜古迹的摩崖刻石、书法遗存信息有了更多发现,清代中叶以来汉上书法的学术源流逐渐补全,脉络日益清晰,必晟也因为在这方面的成就,获得我省书法领域的最高奖——黄鹤奖。

必晟的书法成长,从起步就有很好的学书环境和开阔的眼界,他幼年即随父兄刻苦习字,问道汉上书坛邓少峰、金月波等前辈名家。他在整理、结集父亲作品时,涉笔成趣——小时候经常帮父亲代笔,完成一些外贸书法订单的初稿,“我最多一天可以写十二幅(百福图),写完,手指头就动弹不得了。”正是因此,必晟的书法植根传统正脉,很少受到时风的影响。必晟近几年的书法创作,醉心清代大家伊秉绶,追求正大雄浑、气势开张的气象,作书时常题道“拟宁化伊墨卿老人笔意”。伊秉绶的隶书是清代书家在集体意识上崇古化今、碑帖融合后形成的高峰,隶书有愈大愈壮、气势恢宏的特点,同时又放纵飘逸、高古博大。而远在秦汉的篆隶,又是魏晋行草、盛唐楷书的源流。必晟的隶书,力图在书法史两个较远坐标位置上找到一个最佳契合点,融古铄今。他一方面在面貌上吸收了伊秉绶丰厚古拙的特点,在字法上融入商周籀篆、秦汉古隶的意趣,一方面在笔法、章法形式上略参时代性的情绪表达,使得作品古质而今妍。必晟的行草篆籀意味浓,笔致圆融,又有楚简的体势,结体跳跃,更多趣味和心性的表达。偶尔,必晟也尝试写一些格律诗,试图书文同参、文书同质,这也体现了他追求书兼双美的文化理想。

必晟说:“一个人对人生、对生存环境的体验和感觉的积累,对整个书法史和当代艺术史中的一些具体作品的感觉的积累,比所有书本中关于书法的概念、理论都要来得重要。”必晟的学术成果和治学精神,学界多有褒奖。他的书法创作,也多次参加全国性专业展赛,时显才情。楚山汉水,才子风流,愿必晟克绍家声岂必让、展开艺舟双楫成。