禾刀

1494年,加勒比的伊莎贝拉岛上,哥伦布在美洲新大陆建立的第二个殖民点的西班牙殖民者,凭借手中所向无敌的锋利钢剑,成功突袭当地土著泰诺人的食品仓库后,他们没有想到,这次的胜利短暂而又致命。很快,当地泰诺人联手“向西班牙人投掷装满土灰的葫芦,土灰里混有辣椒磨成的辣椒粉”……后面的结果不言而喻。这并非历史上唯一的“辣椒炸弹”战例。19世纪晚期,美洲印第安人为对抗欧洲殖民者的侵略和屠杀,亦曾“使用辣椒烟幕这种能给敌人造成窒息的武器”。

其实,辣椒并不是武器,在人类文明史进程中,辣椒绝大多数时候扮演的是带给人类饮食革命的特殊食材。据考古发掘发现,早在公元前7000年前的墨西哥一带,人类就已开始采集野生辣椒并将其用于烹饪。很佩服人类历史上的第一位食辣者,也很佩服他(她)居然成功说服了其他人。

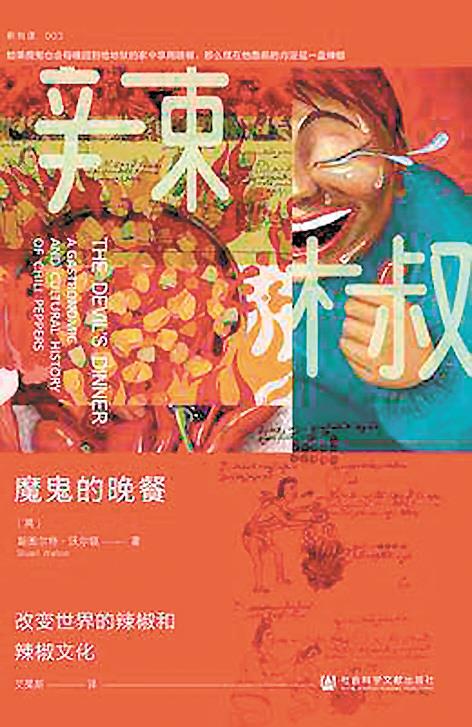

《魔鬼的晚餐: 改变世界的辣椒和辣椒文化》(社会科学文献出版社2020年4月)作者斯图尔特·沃尔顿是广受好评的作家、文化评论家、历史学家。正因为这样的多重身份,所以这本书很自然地囊括了辣椒的植物学、传播史、烹饪史、文化史,内涵非常丰富,行文幽默风趣,读起来不觉干涩枯燥。

世界范围内已知的辣椒种类在5万种左右,辣椒早就融入到许多国家人们生活的方方面面。比如我们邻居不丹,辣椒在该国地位就像人们离不开的盐一样,人们早就养成了无辣不成食的饮食习惯,连早餐都要吃点辣椒,“平均每个不丹家庭每周至少1公斤的辣椒消费量”。放眼全球,有的人习惯把辣椒作为调味品,有的人则热衷辣酱,有的把辣椒素兑入烈酒中,有人工培育出令一般人望辣止步的“死神辣椒”,其辣度居然高达1569300SHU(史高维尔指数)。要知道,四川人热衷、一般人哪怕沾一点都会连连砸舌的朝天椒,其辣度仅30000-50000SHU。每年全球许多地方会举办吃辣椒大赛,总会吸引一批批男女勇士,向世界最辣的辣椒发出挑战。

辣椒在全球的传播,本质上是人类历史主要是侵略史殖民史作用的结果。在沃尔顿的笔下,伴随着“哥伦布大交换”这艘巨轮,辣椒从美洲的一株野生植物出发,首先来到欧洲;在葡萄牙人贩卖奴隶的推动下,辣椒变身货币顺利登陆非洲大陆;在欧洲人极力推崇的香料贸易下,辣椒又沿着东方贸易商路,与芥末、胡椒相遇,之后又在欧洲大陆中部和东亚各国传播开来……

就像坚称美洲新大陆就是印度大陆一样,寻找香料未果的哥伦布坚称辣椒就是胡椒的一种,并大肆吹捧这种特殊“香料”是如何如何值钱,潜台词当然是忽悠支持他探险的幕后“金主”。不过,辣椒也并未令哥伦布完全失望,其在欧洲出现后确实很快受到人们的欢迎,成功扎下了根——“西班牙人眼里的辣椒已经具备了一切传统香料的特征,唯独少了香料的神圣感”。缺少“神圣感”,主因是辣椒的“平民化”特征。

辣椒得以在全球迅速扩散,与其自身的“平民化”特征不无关系。辣椒对土壤和气候要求不高,只要不受霜冻即可。相较于欧洲人痴迷的胡椒、丁香、肉豆蒄等东方娇贵的香料,辣椒“随遇而安”,更易种植,产量高,价格自然也很低廉。这也意味,辣椒根本不需要像东方香料那样,从遥远的东方采购。辣椒在欧洲成功登陆,不仅打破了原有香料贸易架构和定价模式,其给舌尖带来的独一无二刺激,也是其他香料所不具备的。

沃尔顿特别钩沉了辣椒在全球传播的历史,对中国单列一篇并浓墨重彩。沃尔顿通过对史料分析后推断,“中国辣椒最早是从欧洲进口的,是16世纪由欧洲商人和探险家带去的”。虽然辣椒是“舶来品”,但今天的中国却是地地道道的辣椒生产和消费大国。2019年,中国辣椒种植面积超过2000万亩,产量约为2800万吨,占世界辣椒总产量的46%。国际知名辣酱品牌“老干妈”,据说一年要消耗干辣椒5万吨。以“怕不辣”而闻名的湖南人,据说年人均辣椒消费量已经超过20斤。

有趣的是,其他香料明显无法比肩的是,辣椒还衍生出与饮食毫无关联的辣椒文化,最突出的一点就是与“性”产生的丰富联想。“欧洲人已经开始把辣椒和性联系起来,认为辣椒能刺激男性的性欲,并且辣椒的‘热’本身也是性欲的一种象征”。

如同硬币的两面,辣椒带来的并非全是利好消息。过度食辣,或者说食辣上瘾,也会给身体健康带来一些负面影响。“2011年1月,欧盟把辣椒素列入食品添加剂禁止清单,因其过量摄入有可能致癌”。而对痔疮患者来说,过度食辣常常会带来“难言之痒”。

众所周知,辣味在进化之初只是为了警告食用者。经过数千年的发展变迁,辣椒已经遍布全球各地,成了许多地方人们餐桌上的必备香料也好,配料也好,反正像一日三餐的盐一样既寻常,又不可或缺。辣椒史,既是人类文明的发展史,也是一部全球史。辣椒在各地登堂入室,既为当地人的舌尖提供了更多选择,同时也因为其受欢迎程度,变相地推动了人类口味的同质化。

沃尔顿最后写道,“于一个最开始只想告诉人类它不想被吃掉的小水果来说,这是一个相当不错的结局”。然而,辣椒取得今天这样的“骄人成就”,离不开人类历史进程中的那些“魔鬼细节”。