《青蛇》

《天龙八部之天山童姥》

《锦衣之下》

《大话西游》

钵山图绘系列

楚天都市报记者 徐颖 通讯员 王宁

提起呼葱觅蒜这个名字,你或许觉得陌生。但她笔下画过的影视作品,你肯定追过不少——《青蛇》《大话西游》《步步惊心》《琅琊榜》《庆余年》……而她创作的《青蛇》曾让其一夜之间收获了20多万粉丝的追捧。

头小、身长、没有脸。这些头身比1:20的小人儿,正是这位90后美女画师标志性的画风。网友们对她古装无脸群像系列最多的评价便是:“无脸有魂,古风不古。”

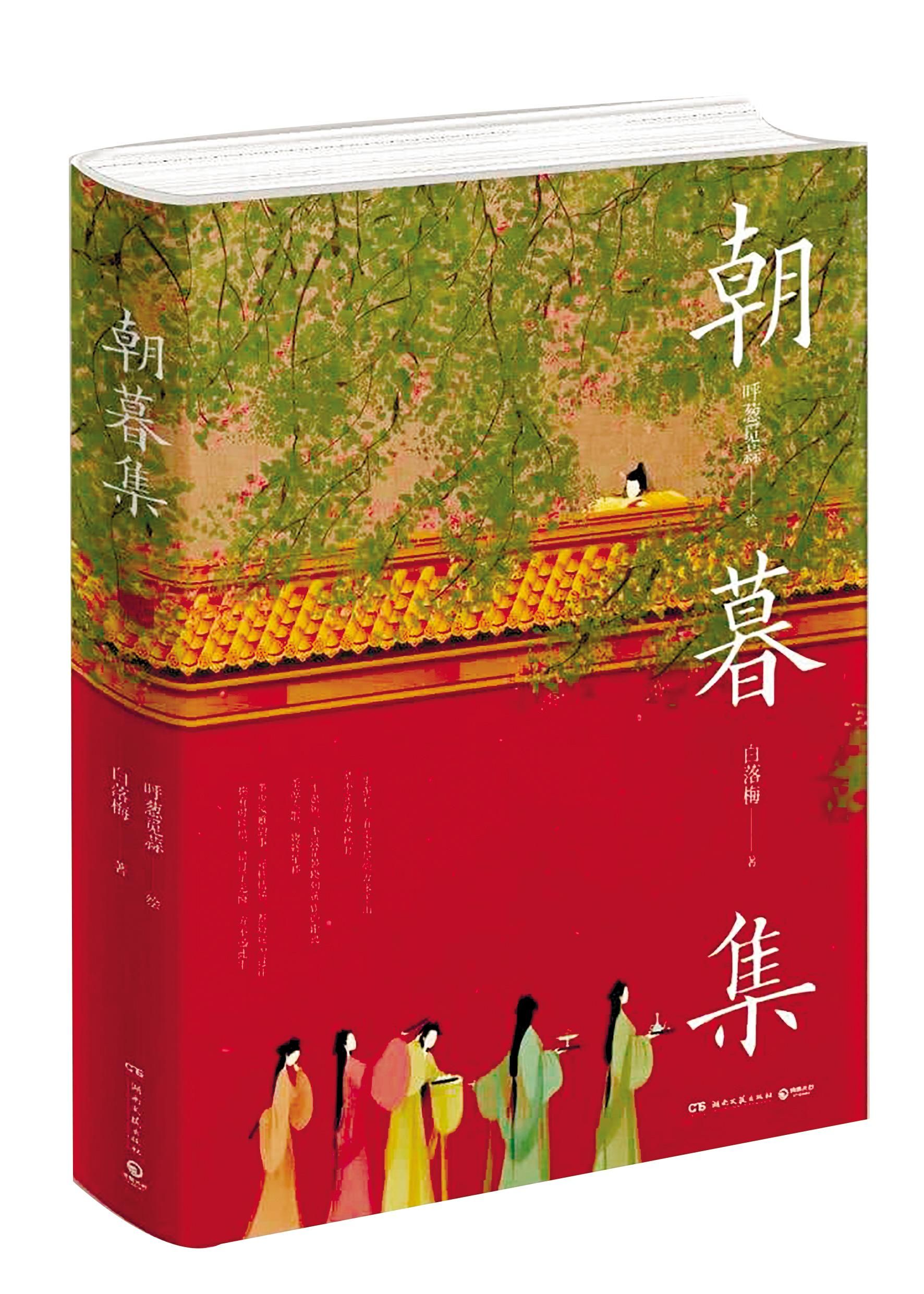

5月28日,拥有百万粉丝的呼葱觅蒜,携新绘本《朝暮集》在武汉卓尔书店读者群分享创作心得,并在活动后接受了楚天都市报记者的专访。

能为从小看到大的电影做点事情,有一种美梦成真的感觉

问:什么时候开始创作“无脸”系列的?别出心裁的“无脸”画法是怎么想到的?

答:最开始画“无脸”系列是大三准备毕业设计的时候。我主修平面设计专业,当时选择画一本书这种形式,题材是聊斋,以绘本的形式展现聊斋的内容。

画神鬼妖狐,每次画到要添加五官的时候就会卡壳,加什么样的脸都达不到我内心想要的感觉,于是我就用更多的精力来刻画环境,刻画氛围,来衬出人物的情绪。有几幅作品出来以后得到了当时导师的认可,我就继续在这条路上创作,慢慢也摸索到了诀窍。中国画被大家喜爱的一个很大的原因是讲究留白,意境在留白中体现。我的作品将留白放在脸部,人物的情绪在留白中体现,由观者自行带入想象。

问:你为什么这么喜欢画古装剧?你画过的影视剧中,最喜欢的有哪几部?

答:因为我从小就非常爱看才子佳人、帝王将相题材的影视作品。有的时候恨不得自己就生活在古代,做个行侠仗义的侠客、待字闺中的女子,或者寒窗苦读的书生。我日常生活几乎被追剧和画画填满,看到喜欢的影视情节和角色就忍不住手痒。我画过最多的可能是《武林外传》,剧中人物的感情和他们生活的被亲情爱情友情包围的世界,是我最喜欢的。

2017年,电影《大话西游之大圣娶亲》重映,我的绘画作品作为重映的系列海报来呈现。我感觉非常荣幸,毕竟是从小看到大的电影,有朝一日真的可以为它做点事情,有一种美梦成真的感觉。

画过唐代王维和李白的趣事,正计划以“钵山图绘”来诠释《诗经》

问:除了“无脸”画风之外,还有尝试其他画风吗?

答:我有一部绘画小品《王兄李兄没完没了的故事》,画的是王维和李白的趣事。缘起于很早以前看过的一篇科普文章,讲的是历史上王维、李白这两位大咖并无交集,但奇怪的是两人同年所生又同朝为官,平常圈子里互相接触的人也都差不多,如孟浩然、杜甫都是他俩的朋友,但王维和李白偏偏没有留下“他们的故事”。我开始对这个题材很感兴趣,画这一系列的时候也寄自己的感情于画中,我希望他们两位老人每天没有什么烦恼,只是钓鱼、种花、画画,偶尔拌拌嘴。古人的生活节奏舒缓有序,我幻想自己也在画中过这种向往的生活。

我还有一个系列的作品叫“钵山图绘”,是受到一组盆景图片的启发。盆景是古代文人追求“结庐在人境,而无车马喧”的情趣,而为自己创造出方寸间的广阔。我也算效仿古人了。作为吃货,我把花盆变成锅碗瓢盆,里面盛中国山水画。我最近从《诗经》中得到启发,打算以“钵山图绘”的形式来诠释《诗经》国风的160篇,创造碗中的小小天地,同时表达出《诗经》中饱含的情感。

问:新作《朝暮集》,怎么想到要以“时间”为主题?创作灵感来自哪里?

答:时间是一切的载体。时光的变换和自然景色的变化不只美于表面,更让人着迷于它包含的情绪。

我外出遇到好的风景,时常会停下来细细感受。幻想自己是路边的大石头,经年累月,看遍一代一代人的喜怒哀乐、爱恨情仇;又或者是深深宫墙内的一根栏杆、一片琉璃瓦、一棵蜡梅,会有豆蔻年华的年轻宫人在我身旁嬉闹玩笑、有不能相守的恋人在我面前依依惜别。有点像是打开了上帝视角,有的时候观察的范围小到一瞬息间——良人的一个回眸;有的时候格局大到——看尽人的一生、一个朝代的变迁。享受脑内造物者的神奇,感受一个个故事给自己的感动。

年轻人本就是古今结合的个体,传承和创新传统文化水到渠成

问:你的绘画从传统文化中吸收了哪些营养?

答:我学习国画中的散点透视,它讲究画面的关注点不是固定在一处,也不受视域的限制,而是根据需要,移动着立足点进行观察,凡各个不同立足点上所看到的东西,都可组织进自己的画面中。这种透视法有一种讲故事的感觉,像叙事文章,娓娓道来。中国画的意境,讲究的是一种连绵不断的“气”,我的画面也追求回味悠长的感觉。

问:你觉得现在传统文化的复兴,需要什么样的特质才能吸引到年轻人?

答:首先,是传承。好的东西要提炼出来,比如中国古典的这种含蓄内敛、意境悠扬的古韵和大气细腻的审美,这些特点作为创作秉持的内核,再结合自身表达,通过新的传播形式表达出来。

其实,这个过程并不要强求,作为年轻人,骨子里多少有传承下来的古典特质,同时,我们生活在新的时代,感受着新的教育和环境,也接受着传统文化的熏陶。这样看来我们本身就是一个古今结合的个体。

我自己是传统文化传播队伍中的一员。传统文化经过了几千年的积累沉淀,它就像一个价值无法估量的宝库,让我们的创作都可以有一个依据。作为华夏子民,骨子里带着的亲切感,让我们很容易和古人有互通的情感体验。我们可以通过想象来实现“穿越时空”,并将其付诸在创作中。那些宝贵的传统文化也经过我们的手再继续传承下去。