翔翔在妈妈指导下练习切菜

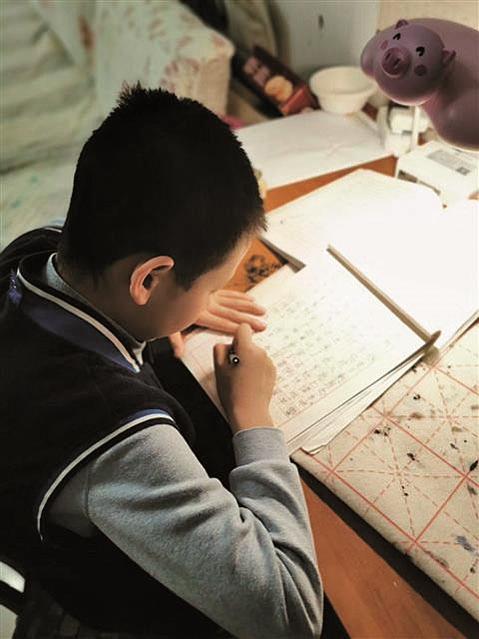

小金在家练习写字

小金的绘画作品

绘图/刘阳

楚天都市报记者 满达

“我们这种家庭,不管是大人还是小孩,如果感染那就完蛋了。”疫情之初,因为有了咳嗽等症状,家住武汉市江岸区的郑先生一度快要崩溃。

郑先生10岁的小儿子禾禾(化名)是一名自闭症儿童。他难以想象,自己一旦感染住进医院,禾禾被送去陌生的环境隔离,会是怎样的场景。幸好郑先生后来并无大碍。

疫情改变了原有的生活节奏,自闭症儿童要适应这一切有点难。长期宅在家里的憋屈、上网课不适应、完成作业有困难……为了克服这些困难,郑先生操碎了心。

武汉另外两名自闭症儿童的家长古乐(化名)和肖女士,也遇到了不少困难。社区管控110天来,家长们需要更多的耐心和爱心,来守护“星星的孩子”。

不管大人小孩,如果感染就完蛋了。

去医院给禾禾取药的路上,郑先生没有戴口罩。

郑先生记得那一天,农历腊月二十七。儿子禾禾需要长期服用精神管制类药物,郑先生从江岸区后湖的家里,乘公交前往武汉市儿童医院。

公交车上,绝大部分乘客已经戴上口罩,郑先生看起来有些另类。

回到家,郑先生看新闻才知道疫情的严重性,他赶紧电话通知在上班的妻子,让她下班时带点口罩回家。

当天晚上,郑先生发现自己有些咳嗽。“完了,不会是中招了吧?”他比对新闻上提到的新冠肺炎症状,越来越怀疑自己感染了。

第二天,郑先生一个人偷偷跑到了医院,望着发热门诊黑压压的人头,他退却了。

回到家后,他把自己隔离起来。幸好症状很快消失,只是虚惊一场。

“我们这种家庭,不管是大人还是小孩,如果感染就完蛋了。”郑先生说。

郑先生是两个孩子的父亲,女儿已读大学,10岁的儿子禾禾长得虎头虎脑,却和普通孩子有点不一样——他是一个自闭症患儿,也叫“星星的孩子”。

禾禾给这个家庭带来不小的改变。郑先生原本经营一家小店,妻子在国有企业上班。因为经常要送禾禾去康复机构训练,郑先生关掉店铺,担负起照顾儿子的责任,平时利用空闲时间跑点运输,一个月挣4000来块。

自闭症儿童对新环境的适应要比普通孩子困难。“如果儿子感染被送进医院,或者被送去隔离点,我想我只能陪着他。”郑先生说,他反复在心里提醒自己,要将家人好好保护起来,千万不能感染。

和郑先生一样,41岁的古乐一度也非常担心,孩子万一感染新冠肺炎该怎么办。

古乐的儿子翔翔14岁,上小学五年级。1月20日,她和丈夫带着翔翔去上海游玩,“结果没几天,武汉就封城了。”古乐说,随着疫情一天天严重,到上海的第八天,她和家人也被隔离起来。

等过了隔离期,丈夫还是决定回武汉。“疫情也不知什么时候结束,一直漂在外面也不是个事。”古乐说,他们从上海出发,买了多一站路的动车票,途经武汉时下了车。

回到武汉后,古乐一度也有些咳嗽。她听在武汉市儿童医院工作的亲戚说,感染的儿童一般都是由医护人员或志愿者陪护,父母不能陪在身边。她非常担心,万一翔翔感染了该怎么办。“自闭症儿童很难适应新环境,父母不在身边,更加麻烦。”古乐说。

古乐曾是护士,儿子确诊自闭症后,她辞掉工作专心照顾他。凭以往的医护知识,古乐给自己买了些感冒药,咳嗽症状不久就消失了,她才松了一口气。

现在不能出去,外面有怪物。

疫情之前,古乐母子俩的生活是很充实的。翔翔平时在学校上学,周末和寒暑假就会去康复中心训练。疫情期间,翔翔却只能宅在家里,会有些不适应。

“他脾气会变得暴躁一些。”古乐说,自己有时批评儿子,他会气得跳起来。晚上,他会在家里跳来跳去,古乐担心引来邻居投诉,特意买来垫子让他跳。

小区封闭管理时,翔翔曾提出要出去玩。“我让他看电视里穿着防护服的医生,告诉他外面有病毒,出去会生病。”古乐说,翔翔还是能够理解,也不吵不闹。

禾禾就没有翔翔这么好沟通。

疫情之前,郑先生原本计划带儿子去北京旅游一趟,“他在课上学到天安门、长城,提出想去看看,我就满足他一次。”结果因为疫情,行程取消了,只能宅在家里,禾禾一开始也吵着要出去玩。

郑先生试着解释外面有病毒,儿子完全不能理解。后来,郑先生找来韩国电影《流感》让禾禾看,告诉他外面的情况和电影差不多,但他还是不太懂。最后,郑先生找来部科幻电影《我是传奇》,指着电影中的怪物对儿子说:“不能出去,外面有这些怪物,连爸爸都害怕。”

这一次,禾禾真被吓住了,再也不吵着要出去了。但禾禾也需要发泄情绪,他会拿着一把玩具枪在阳台对着天空扫射,大喊:“我要把病毒都消灭掉。”

适应宅在家里的生活,11岁的小金用了一个星期的时间。

此前,上四年级的小金每天行程排得满满的。上午,妈妈肖女士会送他去上学,中午将他接回家后,下午到康复中心训练。周末,爸爸会开车带小金和同学到公园游玩。

而疫情发生后,小金每天的活动场所就只剩下家里。刚开始,小金每天都哭闹着要出去玩。“一哭就是两个小时,你跟他怎么解释都没用。”肖女士只能任由儿子哭闹,过了一个星期,他才适应这种新的生活方式。

领书这点小事,困扰了我两天。

肖女士原本从事财务工作,小金两岁时被确诊后,她就辞去工作,一心照顾孩子。

因为和父母住在一起,老人可以帮忙,肖女士照顾孩子并没有特别吃力。小金酷爱画画,肖女士就买了一些脸谱让他临摹,还买了橡皮泥让他捏。

一开始,肖女士没有让小金上网课。“他完全没办法集中注意力,而且像他这样的孩子,学习成绩并不太重要,更应该掌握一些生活技能。”肖女士说,她试着让小金学着切菜,做各种家务。

一个人带孩子的古乐就没这么轻松了。丈夫在家时,还能帮忙做饭,古乐则负责监督翔翔学习。丈夫复工后,所有的任务都落在了她身上。

古乐对儿子的学习要求会高一些。上网课时,老师要求在一定时间内完成作业,这对于翔翔来说有点难。“在学校时,有的同学会给他抄作业,在家里就不行了。”古乐说,因此翔翔对上网课会有抵触情绪,她必须一直陪在他身边,监督他完成学习任务。

每天上午10点左右,老师会安排30分钟的运动时间,这是翔翔最喜欢的环节。也只有趁这个时候,古乐才能争分夺秒下楼去买点菜,一般不超过15分钟,去远一点的超市也不超过半小时。中途,她还会拨打翔翔的电话手表,问他在家里怎么样。“虽然他已经14岁了,但就是不放心他一个人在家里。”古乐说。

3月底,老师通知家长到学校领书,建议以小区为单位,派家长领回小区分发。但古乐所在的小区,只有翔翔一个学生。

“通知是上午去领书,也不能带小孩去,我老公又要上班。”古乐说,她想不到更好的办法,最后只好请老师用快递到付的方式寄给她。好在附近小区一位家长得知这个情况后,将书本带给了她。“在别人看来可能是很小的一件事,但我却困扰了两天。”古乐说。

和古乐一样,郑先生在学习上对禾禾也是有要求的。“毕竟老师也有考核,我不能让孩子拖太多后腿,让老师为难。”郑先生说。

上网课时,比起正常孩子,禾禾理解课堂内容还是有难度。郑先生总守着一旁,给他重放课堂视频,但有些内容播了两三遍,禾禾都听不懂,还就会感到烦躁,不愿意听下去。郑先生只好扮演严父,狠狠地批评儿子,命令他继续听课。

而在疫情之前,郑先生不需要这么操心,他在康复中心请了一位老师,每天上午在学校陪禾禾上课。“他才读一年级,必须有老师陪着,不然上着课就突然跑了。”郑先生说。

郑先生说,妻子复工后,每天下班后总要将儿子的作业本拿出来,用橡皮将当天的作业擦掉,模仿禾禾的笔迹再誊抄一遍。“错的地方继续抄成错的,只是看起来工整一点。”郑先生说,因为禾禾每次写作业都很潦草,甚至写到了格子外,他和妻子便想出来这个办法。

“老师可以容忍错误,但应该不喜欢潦草的作业。”郑先生说,这样可能会让老师在批阅作业时感觉舒服一些。

什么时候开学呢?快了,快了。

因为疫情,禾禾在康复机构的训练中断了。郑先生只好打电话向老师请教,在家对禾禾进行训练,“比如在家陪他打羽毛球,训练他做一点简单的家务活。”

郑先生原本就没有固定的工作,他妻子每月收入也只有6000多元,全家的支出大部分用于禾禾的康复训练。自闭症儿童在指定康复机构进行训练的,可以向民政部门申请1.6万元的救助金,分月抵扣部分训练费用。像禾禾这种上学期间每天都去的,每年需要在机构训练10个月以上;而像翔翔这样只在周末和寒暑假去训练的,则需要训练6个月以上。

“受疫情影响,训练中断了,但我们还是希望能收到这笔补助。”郑先生说。

随着疫情好转,各家公园陆续开放,肖女士终于可以带着小金出来活动了,小家伙的心情好了不少。随着武汉市高三、初三年级陆续开学,肖女士也期盼着,小金能早一点回到学校。

“我担心他离开学校越久,到时候回到学校就越不适应,各方面都跟不上。”肖女士说,尽管有老人帮忙,在家照顾小金也不算太累,但一切恢复正轨,对小金来说可能才是最好的。

这段时间,在古乐的训练下,翔翔的生活能力有了明显进步,他学会了切菜、煎鸡蛋、洗碗。

也许因为从没有离开学校这么久,翔翔变得不太适应。从三月开始他就问妈妈,什么时候开学。“倒不是他有多爱上学,可能是他不习惯这种改变吧。”古乐说。

一开始,古乐告诉儿子,四月应该可以开学。可四月已过,翔翔还是没等到开学,又开始问妈妈:“什么时候开学呢?”

古乐告诉翔翔:“快了,快了。”