“……5、4、3、2、1,点火。”12月27日晚8时45分,指挥员下达点火口令,长征五号遥三火箭在巨大的轰鸣声中直冲云霄。

时隔两年,“胖五”归来。举国上下一片欢腾。

900多个日夜,近200项革新,中国航天人夜以继日试验论证、攻克难题。成功发射的背后,凝聚了包括湖北籍参试人员在内的所有中国航天人的心血和智慧。

低温加注系统专家张青——

主导系统研发为火箭注入腾飞动力

看着火箭喷射出耀眼的白色尾焰,在轰鸣声中拔地而起,荆州籍低温加注系统资深专家张青神色凝重的的脸上,逐渐展露出微笑。

不同于目前常规火箭使用的化学燃料,“胖五”的燃料大部分是零下183℃的液氧和零下253℃的液氢,接近低温极限,如何为火箭加注低温推进剂成为火箭发射成败的关键之一。

2013年,张青初入文昌发射场便挑起发射场低温加注系统、供气系统的设计和建设重任。作为我国首个滨海发射场,没有现成经验供参考,张青面临的棘手难题不少。

“啃”图纸、“嚼”方案,不分白天黑夜,张青带领大家,攻克多环节流量控制、多管路并行加注等多项技术难题,终于为新发射场和“大火箭”设计出一套全新的加注工序。

今年初,张青又投入到系统硬件升级更新和软件重构开发任务中。历时8个月,他主导重新研发的低温加注系统,不仅能完成五种不同型号火箭的低温推进剂加注工作,还具备压力自动调节、加注流程智能化等功能,为“胖五”成功飞天打上了保险。

中心计算机技术总体谢作敏——

将计算机软件维护时长缩短一倍

发射现场,文昌发射场中心计算机系统的技术总体、荆州籍小伙谢作敏,盯着屏幕上密密麻麻的几十万帧源码数据,一遍一遍抓包、解包、分析、统计,目不转睛。

中心计算机系统被喻为航天发射任务的数据大脑。今年国庆假期还未结束,谢作敏就率先进驻发射场区,对中心计算机系统软件顶层架构开展重新规划,将统一维护点、不同软件配置项重复维护的内容进行大规模整合。

谢作敏介绍,这一整合可以将单次任务中心计算机软件维护时长由原来的至少15天缩短至7天以内,工作效率提升一倍以上。

2014年,谢作敏硕士毕业后,带着航天梦走进西昌卫星发射中心,负责任务中的数据处理工作。由于长期在场区驻勤,大部分时间在发射场度过,有人问他家人怎么办?“对他们的亏欠总有机会补偿,但工作任务如果出现差错将无法弥补。”谢作敏说。

可靠性重点实验室高级工程师姚琼——

发射场上战盐斗湿的的防腐卫士

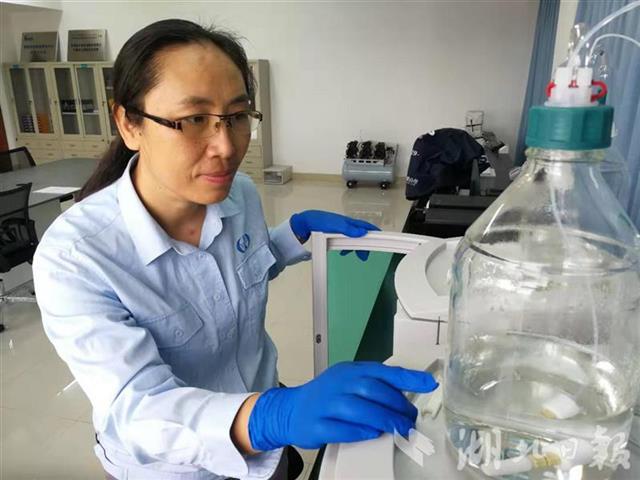

“我的工作就是防腐,找到文昌发射场地区大气环境的腐蚀规律。”来自宜昌的姚琼是技术部可靠性重点实验室高级工程师。

文昌航天发射场地处热带海洋性气候带,具有“高温高湿高盐雾”特点,盐雾腐蚀对各类设备设施的使用寿命、稳定可靠性造成巨大影响,如何防盐雾腐蚀是一道必攻难题。

2014年,航天发射场可靠性技术重点实验室成立,姚琼带领两名年轻骨干组成一支“防腐战队”“文昌实际遭遇的盐雾腐蚀威胁远比预计的大。”姚琼介绍,他们设置了第一个大气试验点、建设100平方米大气试验区,一步步探索实践。如今,发射场内建起了文昌海洋大气试验站,构建起场区腐蚀与防护科研的基础平台。

5年来,她与同事们开展了20余项专题项目研究,投放了试验器件近3000件,揭开“文昌大气海洋气候腐蚀规律”神秘面纱的一角,场区防腐工作更加科学准确。

“战盐斗湿,是我一辈子的事业。”“胖五”成功飞天后,姚琼高兴地说。

气象系统工程师施萧——

为“胖五”寻找腾飞天窗

“满足发射气象条件!”发射前,施萧仔细分析气象数据,对未来几小时内的场区天气状况给出准确的预报。

33岁的施萧来自枣阳,是此次任务气象保障团队海洋水文组组长。2013年,他主动申请来到海南岛,投入到场区气象系统的建设中。

“我的职责和使命就是准确预报天气,为火箭点火发射判定好气象条件。”施萧介绍。

海南气候复杂,刚到海南时,施萧团队对滨海气象天气的研究几乎为零。为尽快提升气象预报能力,施萧不断安装调试气象设备、收集整理气象数据资料、开展业务预报训练。

几年来,他取得了许多研究成果:弄清了文昌场区雨季午后雷阵雨的重要成因,大大提高了短临预报的准确率;极大提高了常规预报的准确率,在长五首飞任务中荣立个人三等功。

“岗位虽小,责任重大,我必须做到精益求精,才对得起自己的岗位和使命。”施萧说。

(湖北日报全媒记者 王婧 通讯员 何玲)