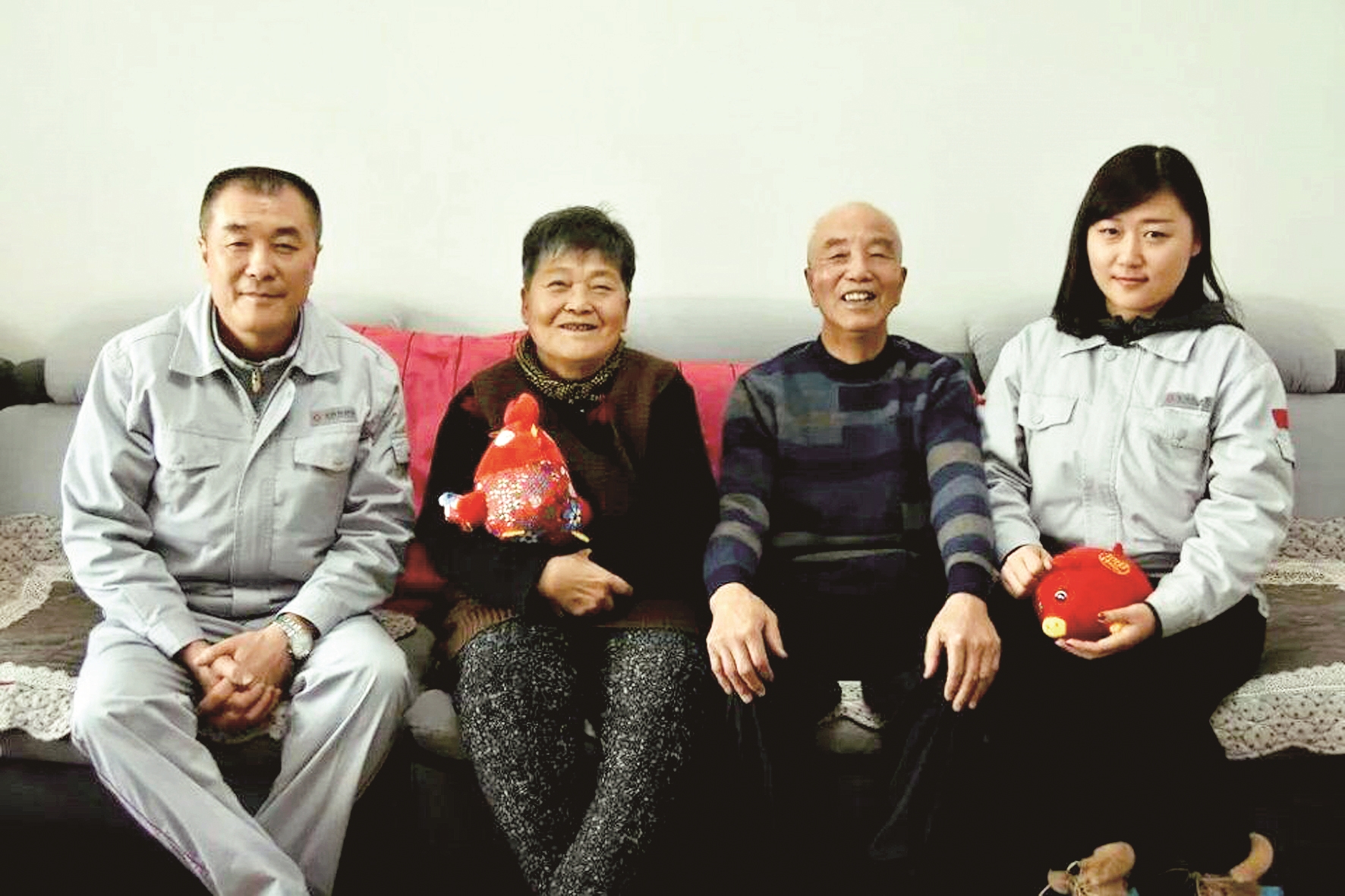

黄宗汉(左三)、黄安炯(左一)、黄点(右一),一家三代东风人

楚天都市报记者关前裕通讯员寇华鑫邓城

日历标签

1969年12月1日,伴随二汽建设的启动,湖北省批准建立县级十堰市。从此,一个新兴汽车工业城市在鄂西北崇山峻岭中开始萌芽、发展、壮大。十堰从一个鄂西北边远的小山村成长为“中国卡车之都”。

50年前,党中央、国务院作出在郧阳地区建设中国第二汽车制造厂的重大战略决策,在大山深处拉开了发展民族汽车工业的大幕。今年是十堰市建市五十周年,也是东风公司建设五十周年。十堰市因车而建,因车而兴。近日,记者采访了一家三代东风人,他们见证了十堰市不平凡的五十年发展历程。

第一代黄宗汉

当年只是几条小山沟

虽然已经83岁了,黄宗汉老人仍然精神矍铄,耳聪目明,思路清晰。

1969年,33岁的黄宗汉带着爱人贾淑琴和5岁的儿子,来到了偏僻的小山村十堰。黄宗汉作为长春一汽员工支援二汽建设,在43厂从事设计工作。

1969年的十堰,就是几条小山沟,进出只有一条泥巴路。黄宗汉一家住在芦席棚里,风起的时候,房屋随之摇动,下雨的时候,雨滴飘洒在床头。当时办公条件差,他们几个搞设计的没有办公桌,就利用简易床铺办公。

“那时吃的都是陈米,米里有不少石子。油、肉、鸡蛋凭票购买,买半斤肉要翻一座山,去现在的十堰老街,买鸡蛋则要翻两座山到五堰,还要排长队,经常空手而归。”贾淑琴回忆,那时候的条件就是如此艰苦,但是在一排排简易的芦席棚里,却蕴藏着巨大的希望。作为第一代东风人拓荒者的黄宗汉坚信:在芦席棚驻扎的地方,必将崛起一座现代化车城。

第二代黄安炯

大家都以进二汽为荣

黄宗汉的美好愿望,在儿子黄安炯这一代变成现实。

55岁的黄安炯回忆起童年仍印象深刻。“刚来的时候没有小学,在老乡家里读书。等上小学了,桌椅板凳都是黄泥做的,自己带马扎,一下雨就不能用,要用水泥袋绑着腿上课,不然衣服就弄脏了。”

1980年,16岁的黄安炯进入二汽总装配厂工作。他当了8年装配工,每天三班倒。如今,黄安炯已经成为总装配厂的厂长助理。

黄安炯以创业者的身份,见证了十堰市从偏僻小城到现代化工业城市的嬗变。

1982年,政企分设,二汽、郧阳地区、十堰市在这片热土共建共兴。二汽走出一条自力更生、艰苦创业的发展道路。

“那个时候,大家以能进二汽为荣。在外面,说起自己是二汽人,是一件很自豪的事情!”黄安炯说。

进入上世纪九十年代,二汽建立现代企业制度,更名东风汽车公司,开始实施“三级跳”发展战略。郧阳、十堰地市合并,“大十堰”由此进入城乡统筹发展的新纪元。

第三代黄点

庆幸生活在这个时代

爷爷是拓荒者,父亲是创业人,作为第三代东风人,今年26岁的黄点继续着先辈的事业。

“爷爷和父亲经常给我讲当年二汽建设的事。”大学毕业后,黄点加入东风商用车公司。除了特有的东风情节,还有她对于十堰发展前景的信心。

目前,十堰拥有汽车企业近千家,汽车产能达100万辆,商用车产量全国第一、世界前三。“十堰城市面貌日新月异,出行更加方便快捷,这座城市正变得更加美好。”黄点十分庆幸,自己生活在这个快速发展的时代。

11月中旬,十堰市被授予生态文明建设示范市。11月29日,万众期盼的汉十高铁开通,十堰正式步入高铁时代。

对于一个人来讲,五十岁正值盛年,年富力强;对于一座城市而言,五十年弹指一挥间。在加快建设区域性中心城市的道路上,十堰市正蓄势迈开大步,阔步向前!