来源:微信公众号“北洋之家”(ID:bypm2016)

11月3日,

我国首颗,

民用亚米级高分辨率光学传输型立体测绘卫星,

高分七号,

在太原卫星发射中心发射升空。

11月5日,

西昌卫星发射中心,

长征三号乙运载火箭,成功发射第49颗北斗导航卫星。

11月13日,在酒泉卫星发射中心,中国快舟一号甲火箭,成功发射“吉林一号”高分02A卫星。

无数卫星纷纷上天在网上引起众多网友讨论

从一穷二白到国富民强从零基础到拥有自己的全天候的导航系统当卫星成功上天已经成为一种习惯是无数人在背后默默奉献

很多人可能并不知道,中国的航天卫星事业,

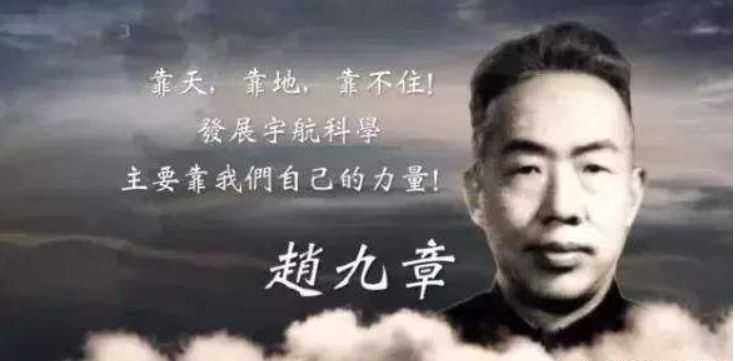

发展到今天离不开一个人!他叫赵九章,是现代气象科学奠基人,更被誉为“中国人造卫星之父”。

毛主席一句:

我们也要搞人造卫星。让赵九章心中燃起熊熊火焰,他说:“只要是国家需要的,我就去做。”

1968年10月26日,

赵九章带着遗憾走了,没有留下任何遗言……

时至今日,赵九章已经离开我们半个世纪,但他的丰功伟绩,

值得我们讲述,他的名字,值得我们铭记!

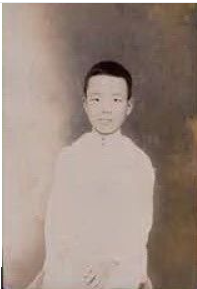

从家道中落的穷小子,到敲开清华大门的高材生

1907年,赵九章出生于河南开封一个清贫的中医世家。1918年,11岁的赵九章进入北仓小学读书,第二年,五四运动爆发,小小年纪,他突然明白了:科学不克,何以救国?从那时起,他决定,不做悬壶济世的医生,

不做笔墨为剑的学者,立志要科学救国!

1921年秋,由于家道中落,勤奋好学的赵九章被迫辍学,父母把他送到一家小店当店员。赵九章没有就此放弃学业,反而更加发奋努力。他干完一天的活后,悄悄点上煤油灯,一直读书到深夜。

半夜读书的事被老板娘发现后,把他好一顿训斥,还罚他1个月不准吃晚饭。不吃饭可以,但不能不读书,赵九章把书上的公式剪下,放在衣袋里,一有时间就看上两眼,就这样,赵九章只用了半年多,就自学完了中学物理教材。

1922年9月,15岁的赵九章以第一名成绩考入河南留学欧美预备班,1925年考入浙江工业专科学校(浙江大学前身)电机系,1929年考入清华大学物理系。

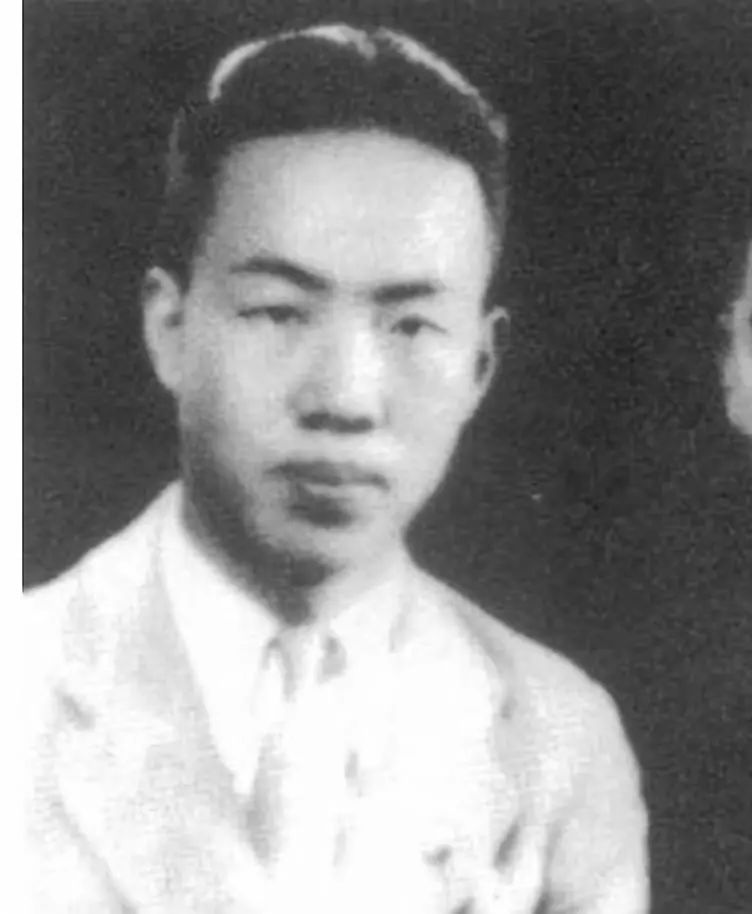

当时,主持清华物理系工作的叶企孙教授意识到地球物理学对今后建设国家的重要性,推荐赵九章出国深造,并攻读地球物理学。1933年,赵九章被选赴德国柏林大学攻读气象学专业,从师气象学家菲克尔。

拒赴台湾,他留在了新中国

1938年,赵九章谢绝了德国高薪挽留,他一拿到柏林大学博士学位,就立即回到了风雨飘摇的祖国。

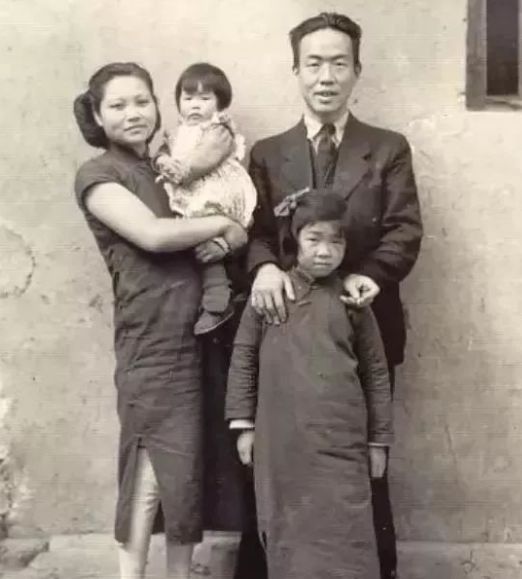

在日本侵略者的炮火声中,赵九章来到西南联大任教,虽然已经是知名教授,但生活十分清贫,他常常穿着打满补丁的衣服,夫人吴岫霞,

也穿着一条打着32个补丁的裤子;女儿赵理曾出生时的第一件衣服,竟是妻子用袜子改的。有次搬家,赵九章家的全部家当,用一辆小推车就全部装完了,物理学家吴有训说:“看到九章搬家时那点东西,我就难过得要掉眼泪。”

1943年全家人在昆明合影

1944年,赵九章当上中央研究院气象所所长,这一年他还不满40岁!第二年,他就提出“行星波不稳定概念”。在他领导下还完成了核爆炸试验的地震观测,和冲击波传播规律。1948年,国民党命令中央研究院各所迁往台湾。早就不满国民党腐败的赵九章公开表示反对,他不顾个人安危,一纸电文,发给当时的中央研究院院长:“八年抗战,颠沛流离,实不堪再动。”

赵九章(中)与贝时璋(右)、吕叔湘(左)在一起

城外夜夜枪声,他始终岿然不动。1949年5月27日上海解放,他和所有人一样,心情激动地迎接解放军的到来。

拒绝去台湾的赵九章,为新中国带来的,何止一个气象学……

“中国人造卫星之父”,为新中国科技事业奉献一生

新中国一成立,赵九章马上向在国外的学生写信:“楚材晋用,终非了局”,请他们尽快回来为祖国建设出力。

应他号召,

叶笃正、顾震潮等,后来大名鼎鼎的科学家们,纷纷回国,奔赴到新中国建设中。

1953年赵九章(前排右起)与华罗庚、钱三强在前苏联莫斯科

刚刚成立的新中国百废待兴,科学领域更是如此。

赵九章马不停蹄,把自己的全部精力、全部心血投入到新中国科学事业的建设中。他一面与涂长望携手合作,组建联合天气预报中心、气候资料中心(它们就是后来我国气象预报中心和气候资料中心的前身);一面毅然扛起筹备

中科院大气物理所的重担,1955年,中科院大气物理所成立,他即出任所长。

他领导下的物理所,人才济济、新秀辈出,当时的物理所不单单是一两个或几个人特别地厉害,而是一代人、两代人在学术上铸就的辉煌。

赵九章 (后排右四) 、王淦昌 (后排右三) 与科大学生在一起

中科院院士巢纪平,当时还很年轻,

赵九章力排众议,破格提拔他为副研究员。

中科院院士周秀骥,毕业后到物理所实习,赵九章认为他是可造之才,破例送他到苏联学习。

曾庆存早年还在苏联留学,赵九章就极力相邀:“你一定要来物理所。”

上世纪50年代初,西方国家开始利用计算机做天气预报,赵九章敏锐意识到这是未来的发展方向,便全力支持刚从国外回来的顾震潮进行这方面研究。

这些人,之后都成为了,新中国科学的创业者和奠基人!而这一切,都离不开赵九章。

1957年10月4日,苏联发射世界第一颗人造地球卫星,震动全世界。第二年,毛主席在中共八大二次会议上说:“我们也要搞人造卫星。”这一句话,让赵九章全身的血液都沸腾起来。

很快,中科院成立了“581”组,上级问他:“交给你一项新任务,要隐姓埋名,要中断所有科研,不能再发表任何文章,你能不能做到?”赵九章不假思索只说了一句,“只要是国家需要的,我就去做。”

就这样,他担任副组长,负责卫星研制的各项准备工作。可造卫星的困难,一点儿不亚于造原子弹。没有技术没有资料,

上哪儿凭空变一颗卫星?而且当时,法国也准备发射第一颗卫星,日本的人造卫星也在计划当中。

主席说: “鸡蛋大小的卫星我们不抛!”中国的人造卫星,不光要赶在他们前面,还一定要比他们的大,一定要比他们的有分量!

初期卫星总体组成员

当时,中国对于卫星研究既没有技术更没有相关资料,赵九章就带着团队风风火火赶赴苏联,希望可以从老大哥这里取取经。

苏方招待得很热情,但唯独在赵九章提出,想参观有关卫星的内容时,他们表现得很谨慎。

1958年赵九章率团访苏

一天,代表团被带到一个院子里,开来一辆卡车,车斗里是一台仪器,里面是一个形似探空火箭的箭头,苏方介绍说这就是进入轨道的卫星。

赵九章伸长了脖子,绕着卡车看了一阵,他提出能否打开外壳,看看里面的布置,却没能得到同意。

就这样,只是看了一眼卫星外壳构造的他,下了狠心说:“靠天靠地靠不住,我们要靠自己的力量,必须有自己的卫星!”赵九章带领团队回国后,

开始了在一张空白的纸上,研制人造卫星艰难征程。

他提出“中国发展人造卫星,

自力更生,由小到大,由低到高”的重要建议。先从探空火箭搞起,再搞小卫星,第三步再搞大卫星。

之后的几年时间里,赵九章与同事们一点点摸索、一点点研发。小到仪器舱各种仪器、大到无线电遥测系统、雷达跟踪定位系统......累了,他就趴在资料上睡会儿,

饿了,他啃馍就白开水。

举步维艰的卫星征途,

终于被他们撕开了一道口子。上世纪60年代初,他们研制出了人造卫星使用的多普勒测速定位系统和信标机。

赵九章应邀参加毛泽东主席召集的第十六次最高国务会议

1964年10月,中国成功爆炸了第一颗原子弹,这一超级好消息,让赵九章心中燃起熊熊火焰,卫星研发一定要加快!

在赵九章提议下,1965年,我国人造卫星工程正式立项,他成为总负责人。

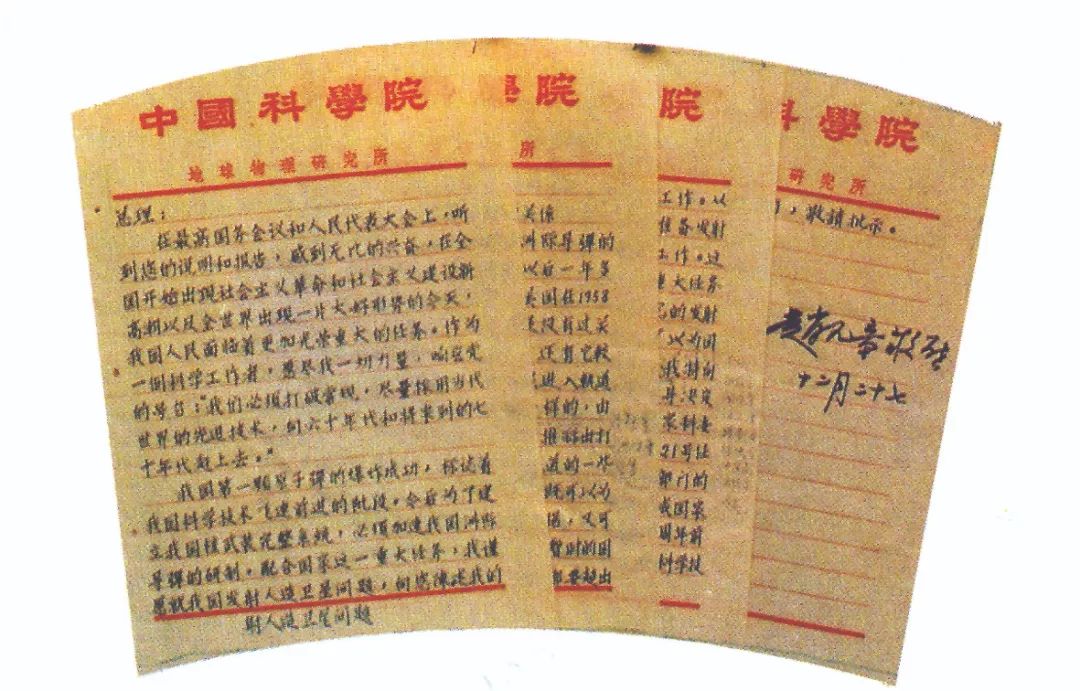

赵九章1964年12月27日给周恩来总理的关于中国研制人造卫星建议的信

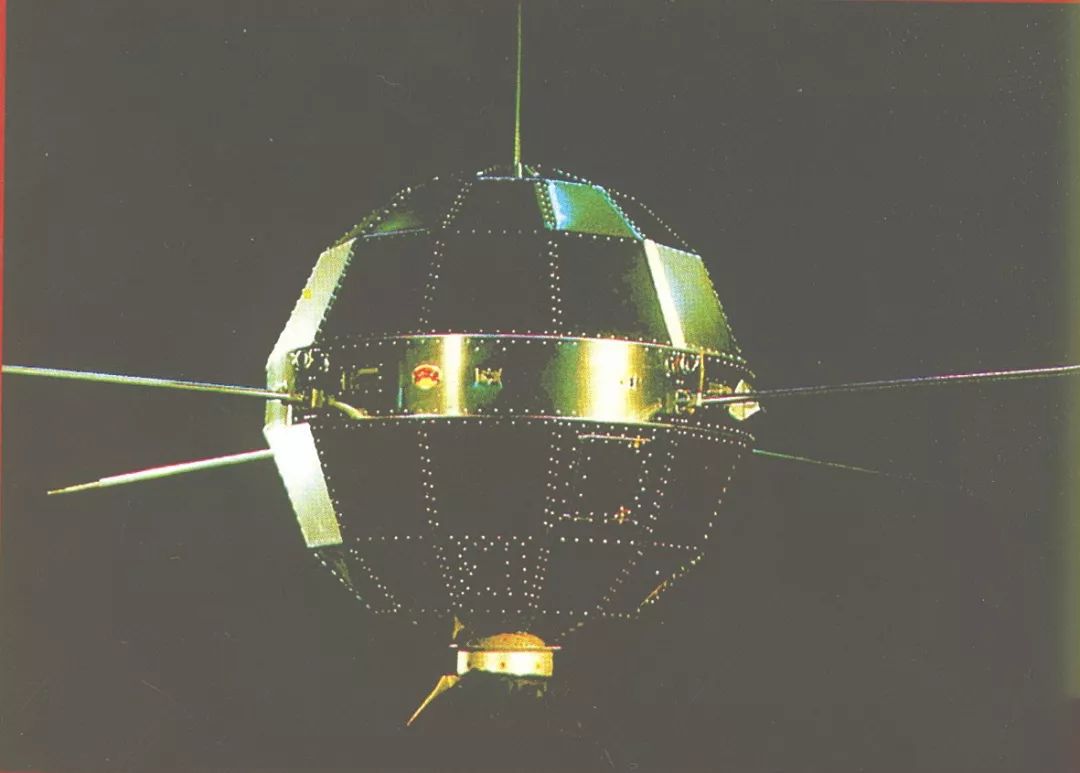

经过集思广益,用4个方案、15万字的专题材料,勾画出,这颗承载中国人梦想的人造卫星的雏形——1米直径近球形72面体,取名为“东方红1号”。

东方红一号卫星,中科院国家空间科学中心供图

攻坚克难五年后,1970年,继原子弹和氢弹爆炸之后,中国又一次让全世界侧目。这一年4月24日,承载了全中国航天梦的

中国第一颗人造卫星成功冲上天!《东方红》响彻寰宇!

他的名字和他的丰功伟绩,每个中国人都不会忘记

1968年10月26日凌晨,赵九章离开人世,没有留下任何遗言,终年61岁。

赵九章 (中) 与李善邦 (右) 摄于北京中关村15楼前

当周总理接到电话,得知赵九章逝世的消息时,顿时泣不成声。在赵九章走后第18个月,

中国第一颗人造卫星发射成功。多年后,赵九章的女儿赵理,想起曾和父亲的一段对话。

“我要做一件非常重要的事情了。”“有原子弹重要吗?”“和原子弹一样重要。”“那是什么?”“我不能告诉你。”

这段对话,赵理一直深深记在心里。后来她才慢慢知道,父亲的名字,与中国第一颗人造卫星,是那样的密不可分,这是赵九章用生命献身的事业。

虽然他没有亲眼见证,“东方红一号”的冉冉升起,但那呼啸着划破清冷夜空的“长征一号”火箭,已带着他毕生夙愿,一飞冲天,永载史册。

但他用一生心血,谱写的赤子之歌,祖国不会忘记!

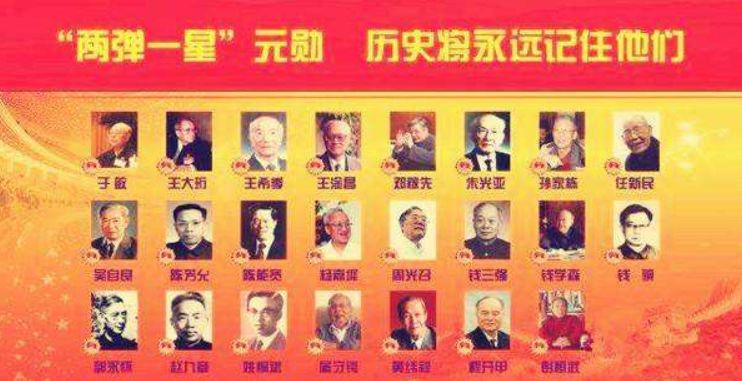

1999年在国庆50周年之际,中共中央授予23位科技专家,“两弹一星功勋奖章”,

赵九章,位列其中,更为誉为中国的“人造卫星之父”。

61年传奇人生,赵九章一生短暂却活得辉煌!

今天的中国航天载人技术世界领先,

他作为第一代航天追梦人,为中国航天事业发展,奉献了一生!

2019年,是赵九章逝世51周年,在中国航天事业飞速发展的今天,我们决不能忘记赵九章,决不能忘记为中华民族做出巨大贡献的科学家、国之脊梁!

正是因为他们超乎寻常的奉献和牺牲,今天的中国、今天的中国人

才昂首挺胸地站在世界的舞台上!

吴刚读:“人造卫星”之父赵九章,写信求总理造卫星参考资料:赵九章:最是那一抹东方红 中国科学报