湖北日报讯(记者方琳、通讯员王潇潇、高翔)12日,有细心读者发现,最新出版的人民教育出版社2019年普通高中教科书物理必修第二册的课本,出现了一个新变化:华中科技大学万有引力G值研究成果被收入其中。这一新成果由华中科技大学罗俊团队在山洞中历经30多年艰辛测得,2018年在Nature杂志发表,今年两会期间被人大代表建议编入中学教材。

提议代表之一、黄冈中学党委书记、校长何兰田得知教材的变化,非常高兴。“我们中学教材中近代以来科学概念定义常数全是西方的,中国以前存在基础研究的短板,但基础研究需要时间积淀,现在这个短板在慢慢补齐,也有了一些成果。引力常数的成果是一件鼓舞信心的事情。这一成果写入教材,也能够让学生感受到,原来科学领域离他们也不那么远,有的同学也许从此就走上了科学研究的道路。”。

华中科技大学物理学院党委书记张凯认为,我国科学家研究成果入选高中教科书正体现了中央对教材思政的要求。习近平总书记在全国教育大会中强调,培养社会主义建设者和接班人是教育的根本任务。罗俊教授团队坚持30多年的科学家精神正是对当代青少年精神品格塑造的一个好的示例,写入教材并不要求学生掌握繁复的测量方法,而是在书本中切入对学生进行科学态度、科学精神的教育,让学生领略“甘坐冷板凳”的科研精神。

“看到我翻过无数遍的课本里赫然出现了 ‘华中科技大学引力中心’,我惊呆了!但想一想,也算是“意料之外,情理之中”。每一本物理课本,都可以用‘群星灿烂’来形容。但这些科学巨擘多是欧美学者,看课本有一种看世界杯找不到国家队的失落感。现在物理课本中有了‘中国贡献’,他们给我的激励,莫过于是那种仰望星空,脚踏实地的精神。要丈量宇宙,我们都需要一个‘山洞’,在那里我们潜心修炼,这个‘山洞’,或许很窄很小,但在这里可以丈量宇宙的身板,这个‘山洞’,还具有“电磁屏蔽,隔离振动”的特点,让大家不被杂念所扰。最重要的是我们在这个山洞里要加倍努力,克服困难,容忍失败又全力追求成功!”华中大计算机学院大二学生郑朴看到课本中出现了自己学校的研究成果感触颇深。

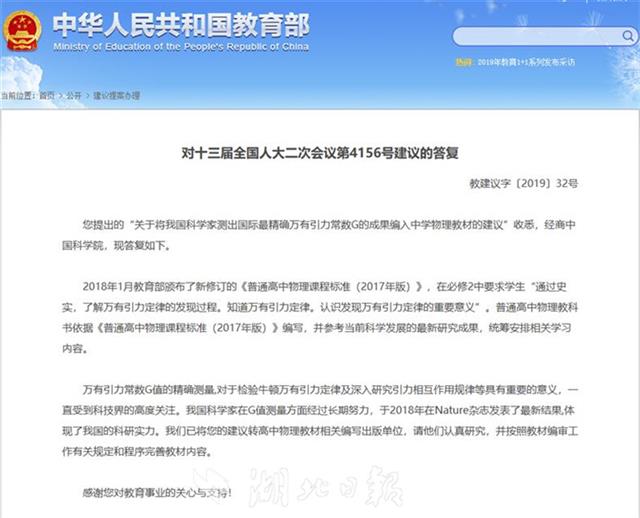

据了解,教育部在今年8月对人大代表们提出的第4156号建议给出答复:经商中国科学院,教育部已将“关于将我国科学家测得国际最精确万有引力常数G的成果编入中学物理教材的建议”转高中物理教材相关编写出版单位,请他们认真研究,并按照教材编审工作有关规定和程序完善教材内容。

如今,最新出版的人民教育出版社2019年普通高中教科书物理必修第二册的课本已添加了相关内容。

罗俊院士带领华中科技大学引力中心团队经过35年的山洞蛰伏,于2018年成功测得国际最精确万有引力常数G。该事件还获得了中国科技部评选的2018年度中国科学十大进展以及中国科学院等单位评选的2018年中国十大科技进展新闻。

链接——

万有引力是什么?

万有引力公式

这个公式,相信大家都不陌生吧?而其中的G值却是众多物理常量中测量最早发现但最难测得的值之一。

牛顿万有引力定律指出了使苹果落地的力和维系行星沿椭圆轨道运动的力本质一致,而这种力在我们生活中无处不在,小到看不见的基本粒子,大到宇宙天体,这就是“万有引力”。要计算物体间的万有引力,则需知道引力常数G的大小,但令人遗憾的是截至目前,我们并不知道G的精确值是多少。万有引力常数G是一个与理论物理、天体物理、地球物理、计量学等均密切相关的基本物理学常数。

因此对万有引力常数G的精确测量不仅具有计量学上的意义,其对于检验牛顿万有引力定律及深入研究引力相互作用规律都具有重要意义。

国际最高精度的万有引力常数测量值如何测得?

这个故事要从35年前讲起……

从上世纪八十年代,我国科学家罗俊带领团队开始采用扭秤技术精确测量万有引力常数G,历经十多年的努力于1999年得到了第一个G值,被随后历届的国际科学技术数据委员会(CODATA)录用。科学探索的脚步没有就此止步,该团队对实验方案进行了一系列优化以及对各项误差进行更深入的研究,又历时十年,于2009年发表了新的结果,相对精度达到百万分之二十六。该结果是当时采用扭秤周期法得到的最高精度的G值,也被随后的历届CODATA所收录命名为HUST-09。

如今,又经过一个十年的沉淀,罗俊团队再次一鸣惊人。为了增加测量结果的可靠性,研究团队本次采用两种不同且独立的测量方法——扭秤周期法(TOS)和扭秤角加速度反馈法(AAF)进行万有引力常数G的独立测量。两种方法中采用的工具都是精密扭秤(源于英国物理学家卡文迪许的发明,通常称为卡文迪许扭秤),该工具是精密弱力测量的典型工具,对水平方向的弱力非常敏感。虽然都是以扭秤作为测量工具,但是两个实验不仅独立进行,而且测量方法有极大差别。在TOS方法中,通过扭丝悬挂的扭摆(构成一个扭秤)是不断绕着悬挂点的旋转振荡的,通过对比测量外部质量源处于两种不同配置时(两种不同配置时,扭秤感受到的外部质量源的引力稍有不同)的扭秤的振荡周期的变化,最终计算出引力常数G值。在AAF方法中,使用两个高精度转台分别旋转扭秤和外部质量源,使得被扭丝悬挂的扭摆相对悬挂点是“静止”不同的,当细丝的扭曲量减小到零时,引力常数G由与扭秤相关的几何常数和两个转台之间的角加速度差来确定。罗俊团队采用两种方法均获得了目前国际上最高精度的G值,相对不确定度优于百万分之十二。该项工作被国际同行评价为“精确测量领域卓越工艺的典范”。罗俊团队所在的引力中心在短短30多年里,从无到有,从有到强,逐步走向世界前沿,被国际同行称为“世界的引力中心”。

30多年来,华中科技大学引力中心团队在罗俊的带领下,蛰伏武汉喻家山脚下的山洞实验室,长时间在阴冷潮湿的山洞中做研究,紧盯基础科学前沿问题,终于取得了国际领先的研究成果。2018年8月30日,国际顶级学术期刊Nature以长文形式在线刊发了物理学院引力中心罗俊院士团队最新研究进展“Measurements of the gravitational constant using two independent methods”。这项研究成果是目前国际最高精度的万有引力常数测量值。

引力相互作用非常微弱,因此高精度地测量引力常数G非常困难。虽然引力在我们的日常生活中似乎很强,例如在举起重物时,但是它是四种基本力中最弱的一种。两个物体之间的引力与它们的质量成正比。如果其中一个物体是地球,引力则可能相当大。但如果是实验室中的物体,引力则可能太小而无法准确测量。例如,两个相隔1米的1千克物体之间的引力相当于少量生物细胞的重量。

万有引力常数G是人类认识的第一个基本常数,但是它的测量精度是目前所有基本物理常数中最差的。以往国际上不同实验小组的G值测量的精度在10-5,相互之间的吻合程度仅达到10-4的水平,因为精度问题很多与之相关的基础科学难题至今无法解决。此次罗俊团队采用两种不同方法测G,精度均达到国际最好水平,吻合程度接近10-5的水平,这将为提升我国在基础物理学领域的话语权、为物理学界确定高精度的引力常数G的推荐值做出实质性贡献。

在学界,G值的测量原理早已十分明确,但测量过程却异常繁琐、复杂。在一种测量方法中,往往包含近百项的误差需要评估。本次实验中,实验团队同时使用的扭秤周期法和扭秤角加速度反馈法均已不再新奇,但与两种方法相关的装置设计及诸多技术细节均需团队成员自己摸索、自主研制完成。在此过程中一批高精端的仪器设备被研发,且其中很多仪器已在地球重力场的测量、地质勘探等方面发挥重要作用。如团队发展的精密扭秤技术已经成功应用在卫星微推进器的微推力标定、空间惯性传感器的地面标定等方面,这些仪器将为精密重力测量国家重大科技基础设施以及空间引力波探测——“天琴计划”的顺利实施奠定良好的基础。

测得世界最精确G值背后的故事

1983年10月,华中工学院(现华中科技大学)开始筹建引力实验中心。由于引力实验对恒温、隔振、电磁屏蔽等要求极高,于是华中工学院原校长朱九思决定把实验室建在喻家山下的人防山洞中。

为攻克测G这一难题,从1986年开始的近10年,除去吃饭和睡觉,罗俊几乎都在山洞中度过。长年不见太阳,加之山洞里阴暗潮湿,罗俊头发掉了一大半,索性剃成光头;1992年,罗俊左脸出现一片片的白色斑块,直到1996年才治好。

1998年,罗俊取得了105ppm相对精度的测G结果。2009年,罗俊团队将G的测量精度提高到26ppm。这是国际上精度优于50ppm的7个结果之一,也是采用扭秤周期法测得的最高精度G值。罗俊团队测G实验结果被国际科技数据委员会推荐的CODATA值收录,并以华中科技大学英文缩写HUST命名。如今,又经过一个10年的沉淀,罗俊团队再次一鸣惊人,采用两种不同方法测G,给出了目前国际上最高精度的G值,相对不确定度优于12ppm,实现了对国际顶尖水平的赶超。罗俊团队所在的引力中心在短短30多年里,从无到有,从有到强,逐步走向世界前沿,被国际同行称为“世界的引力中心”。

论文的通讯作者之一、团队核心成员、华中科技大学引力中心杨山清教授介绍,上世纪80年代罗老师开始进行万有引力常数G的精确测量实验研究至今,他已将其看作是毕生的事业,几十年如一日地在山洞实验室工作。罗老师不仅给团队提供了方向指引,还以身作则,对实验过程中的每个重要阶段,他都主动和团队成员一起分析、讨论,并指导大家做实验。一批兼具理论与实践能力的优秀人才在此过程中得以成长。测G是一项艰苦而又繁琐的工作,一个结果的得出往往需要若干年时间的摸索,每当大家想要放弃时,罗老师总是及时给予鼓励。正是因为这样,团队成员心里也一直憋着一股拼劲儿,誓将这个实验攻下。

“G值的测量并非一劳永逸,它需要有科学家持续为它‘保鲜’,但是对它的测量又极其艰辛,而罗俊团队通过30年的努力,贡献了目前世界上最为精确的G值,中国应该为拥有这样一个能够持之以恒并永远保有热情的团队而骄傲!”美国国家标准与技术研究所JILA实验室前主席、美国总统科技奖获得者James E. Faller教授对此次罗俊团队取得的成绩这样评价。

进入高中课本有何重要意义?

教育部基础教育课程教材发展中心主任、课程教材研究所党委书记、所长田慧生在关于基础教育课程的文章中曾指出,改革开放前30年,我国基础教育主要解决了“有学上”的问题,后30年,将着力解决“上好学”的问题。今天,人民群众对优质教育资源、对教育质量、教育水平以及课程教材建设都提出了更高的期待和要求,课程教材改革应致力于为实现人的全面发展和推进公平而有质量的教育而努力。下一阶段的改革,将以全面落实立德树人根本任务为宗旨,加强学生的社会责任感、创新精神和实践能力的培养。而此次适时的添加由我国科学家主导的科学研究成果,正是让学生接触到科学前沿,了解我国的科研实力,培养学生的民族自豪感以及文化自信。在中学课本中对G测量原理和研究过程进行介绍不仅能发挥学生的探索精神,同时也让学生体会到我国科学家“甘坐冷板凳”的不懈坚持和人类永无止境的科学追求,激励学生喜欢科学并努力学习。