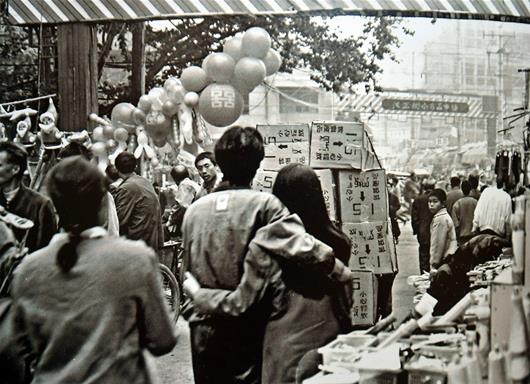

图为:1983年的汉正街

图为:盘龙城遗址航拍图

图为:1979年底,武汉恢复开放汉正街小商品市场

图为:今天的汉正街步行街

图为:汉正街博物馆收藏的首批个体经营户牌照

图为:明代名画《江汉揽胜图》

图为:辛亥革命武昌起义纪念馆

1979年11月103名个体户率先持证摆摊经营

汉正街拉开“买卖全国”序幕

楚天都市报记者王荣海通讯员李放军詹鸥朱玲萍摄影:楚天都市报记者邹斌

对外开放看深圳,对内搞活看汉正街。

1979年11月,在汉口一条长1632米、有着500多年历史的老街上,103名个体户率先持证摆摊经营,就此拉开我国商品流通体制改革的大幕。短短几年间,汉正街一跃成为“天下第一街”和“买全国、卖全国”的典范,商品辐射全国20多个省份。受汉正街的影响,沈阳五爱、浙江义乌等小商品市场,如雨后春笋兴起。

今年,汉正街迎来小商品市场恢复开放40年。40年沧桑巨变,传统商贸街区迎来转型升级。如今,汉正街正按照“汉口之根、武汉之心、世界之窗”的总体定位,打造以时尚创意、现代金融、文化旅游休闲等为一体的世界级滨水中央服务区。

103名个体户率先“吃螃蟹”

近日,楚天都市报记者来到汉正街市场管委会五楼的汉正街博物馆。这里收藏的数百件珍贵图片、实物,记录了500年汉正街的变迁。

汉正街兴起于明朝成化年间,意为“汉口之正街”。汉口依托长江、汉水两条黄金水道,历史上曾有过“十里帆樯依市立,万家灯火彻宵明”的商贸繁荣景象,素有“货到汉口活”之誉。

1979年9月,武汉市决定恢复发展个体经济,恢复开放汉正街小商品市场。同年11月,硚口区工商局为郑举选等103名个体工商户核发营业执照,允许他们在汉正街摆摊经营。那一年,郑举选39岁。

因幼时患病,郑举选双目视力微弱。初中毕业后,他跟着父亲在汉正街摆摊。郑举选做生意,讲求诚实守信、货真价实、薄利多销,他也在同行中赢得“盲侠”的美称。1978年,郑举选因“投机倒把”,数万元货物被查抄没收,他也坐了18个月的牢。

据时任硚口区工商局局长任正运介绍,武汉市决定恢复发展个体经济的初衷之一,是安置社会上越来越多的待业青年。但实际上,汉正街首批获得营业执照的103名个体户中,几乎都是重操旧业的老商贩,真正的待业青年很少。“当时,大多数人仍不敢贸然从商,当个体户的风险太大了。”任正运说。

刚刚出狱的郑举选,成为率先“吃螃蟹”的人之一。“我有三个伢要吃饭、读书,我一个盲人,除了会做点小买卖,还能做什么呢?”郑举选对记者说。他拿到营业执照后,第一次光明正大地在汉正街摆出竹床,卖起扣子。

后来,郑举选成为不少专家、学者和媒体记者的访问对象。如今,他年近八旬,很少参加社会活动。他上一次公开露面,还是2018年12月,从北京捧回“改革先锋”荣誉奖章。更多的时候,他习惯待在自家院子里,靠一台收音机关注国内外大事。

汉正街成为“买卖全国”典范

1982年8月28日,人民日报发表题为《汉正街小商品市场的经验值得重视》的社论,点赞汉正街为中国改革开放起到的风向标作用。国内市场经济取向的经济改革,迎来历史转折点。

1982年10月16日,国家工商管理部门正式允许汉正街个体户批量销售国家计划产品,允许长途贩运,允许价格随行就市。这意味着,汉正街小商品市场,从“三级批发、禁止长途贩运、统一工业品价格”的政策限制中,被解放了出来。

汉正街新安街社区居民王光,是老汉正街人,熟知汉正街大街小巷背后的故事,前些年还参与了汉正街旧城改造文物保护专班。他回忆,上世纪80年代初,汉正街利济路到永宁巷这一段,生意人最为集中,很多商贩在门口就地摆摊,几乎所有生活用品都能买到。街上每天都热闹非凡,生意规模越来越大。

到上世纪80年代中期,汉正街的商品已经辐射到全国20多个省份,冒出了“扣子大王”“玩具大王”“气球大王”等各种小商品“大王”,吸引着客户纷至沓来。汉正街一跃成为“天下第一街”和“买全国、卖全国”的典范。在汉正街的影响下,沈阳五爱、浙江义乌等小商品市场接连兴起。

四十年后再次踏上复兴之路

汉正街人以“敢为天下先”的精神,不断突破计划经济的束缚,创造了一个又一个全国第一,成为我国市场经济体制改革的“试验田”“风向标”。

至上世纪90年代中期,经历了两轮大的开发改造和规划建设后,汉正街迎来发展顶峰:形成了69个专业市场,经营面积260万平方米,聚集商家2.7万余户,经营商品12大类、20余万种,年货物吞吐量150万吨,成为华中地区最大的商品集散地。

进入新世纪后,汉正街依旧繁荣,但面临业态落后、人口稠密、商居混杂、交通拥堵、火灾频发等现状。2011年初的一场大火后,武汉市痛下决心:启动汉正街传统市场搬迁改造。腾退的空间,引进武汉国际时尚中心、复星金融岛、恒隆广场等一批投资过100亿元的产业标杆项目。“时尚汉正街”成为武汉的新名片。

本月6日,武汉市委全面深化改革委员会第三次会议审议的《汉正街复兴总体设计方案》,为汉正街的未来发展指明了方向。武汉市提出,要充分认识汉正街转型发展的重要意义,放宽眼界视野,立足谋划建设国家商贸物流中心、国内市场枢纽,加快推动汉正街等传统商贸街区产业链升级。

40年来,汉正街从最初的103名个体户单一经营小百货,到如今所售商品涉及10多个专业大类、30多万个品种;从1000多米长的狭窄街道,到现代商贸街区。勤奋、诚信、创新,是汉正街人永恒不变的基因。

1986年12月8日武汉获批国家历史文化名城

历史文化是这座大城的灵魂

楚天都市报记者戎钰

历史是城市的记忆,文化是城市的灵魂。

武汉,湖北省省会,一座拥有3500年文明传承的城市。它留存着盘龙古城、知音琴台、黄鹤名楼等历史温度,也见证过辛亥首义、八七会议、二七罢工的敢为人先,它有“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”的柔情,也有“茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北”的豪迈。伴随着长江与汉水的潮起潮落,这座城市的历史与文化,既古老迷人,又生机勃勃。

悠久的城市建设史,光荣的革命传统,丰富的历史文化,造就了武汉无与伦比的历史文化资源。1986年12月8日,国务院批准武汉为国家历史文化名城。

武汉的历史温度,在这里

武汉获批国家历史文化名城时,国务院的报告中这样写道:“武汉历史悠久,自商周、春秋、战国以来即为重要的古城镇。”这段话的依据,源于盘龙城遗址的横空出世。

1954年初夏,武汉遭遇特大洪涝灾害。为加固大堤抗洪抢险,武汉民众驾船到地势较高的盘龙城一带取土,意外发现大量青铜器、陶器、石器等文物。

武汉市文管部门获悉这一重要情况后,就职于文管会的蓝蔚骑车前往盘龙城调研。基于自己的专业判断,蓝蔚认为,盘龙城很可能是商代遗址。最终,盘龙城遗址被认定有着3500岁“高龄”,而蓝蔚也被考古界誉为“发现盘龙城第一人”。

武汉大学历史学院教授张昌平,多年来一直从事盘龙城遗址的考古研究。昨日,他告诉楚天都市报记者,盘龙城“浮出水面”,不仅让武汉人找到了自己的根,也对长江流域乃至整个中国早期文化发展有着非凡的意义。它颠覆了此前人们对于商代疆域的认识,明确商代版图已从黄河流域扩散到了长江流域。有学者据此认为,与黄河流域一样,长江流域也是中华文明的摇篮之一。

1988年,盘龙城遗址成为全国重点文物保护单位,之后又入选中国20世纪100项考古大发现,2017年12月入选第三批国家考古遗址公园。

张昌平教授认为,盘龙城的发现开启了武汉这座城市的文明之光,也改写了武汉的“城市时间”。“可以说,盘龙城是武汉之根,是楚文化形成和发展的基础。今天的武汉,是3500年文明渐进发展的结果。”张昌平教授说。

关于盘龙城的考古,已经绵延了60多年。过去5年来,由武汉大学、盘龙城遗址博物院、湖北省文物考古研究所等单位组成的联合考古队,仍在对盘龙城遗址进行发掘和研究。武汉这座城市的历史温度,将在此永久保留。

江城的文化传承,在这里

在3500年的历史年轮里,武汉留下了令人骄傲的城市印记。

早在商代,武汉就开启了城市文明之光;到了三国时期,东吴孙权在蛇山建筑夏口城,武昌城由此发端;在唐代,武昌成为南中国重镇,文人墨客云集于此,李白诗句“江城五月落梅花”让武汉有了“江城”的美称;在明代,汉江改道,汉水之南为汉阳,汉水之北为汉口,汉口得舟楫之便“九省通衢”,跻身“天下四大名镇”之列;进入晚清,汉口开埠,成为当时我国内陆最大的对外贸易港口城市,并有了“东方芝加哥”的美名。张之洞督鄂期间,武汉成为中国近代工业文明的发祥地之一;1911年,辛亥革命武昌首义,此后,武汉地区的革命活动和民族救亡运动风起云涌……

身为土生土长的武汉人,年近七旬的王汗吾老人说,不是每个武汉人都对这座城市的历史了然于胸,他的人生使命,就是让更多人了解武汉、爱护武汉。

记者在王汗吾老人家中看到,书柜里摆放的全部是“武汉的前世今生”,包括武汉的历史、文化、城建、风貌等。他对这片热土,确实爱得深沉。

身为(武汉)国家历史文化名城保护委员会资深顾问,王汗吾表示,武汉有着漫长的城市建设史、光荣的革命传统、悠久的历史文化,还拥有大量古代遗迹、特色建筑、革命史迹、工业遗址,“我们必须好好保护它。”

据王汗吾介绍,武汉早已建立总体格局保护、历史街区保护、文物古迹保护的多层次保护规划框架,目前已经形成旧城风貌区、历史文化风貌街区、传统特色街区等多类型历史资源,并多批次公布了文物保护单位、优秀历史建筑、非物质文化遗产等。

王汗吾表示,历史文化遗产是一个城市的战略性资本,“它不会随着岁月流逝而枯竭,只会在新时代里焕发新的生机。”让他欣喜的是,近些年来,越来越多的年轻人加入到保护武汉历史文化资源的行列里。“每个周末,我们都会在武汉的大街小巷里行走,发现更多的优秀历史建筑,寻找被遗忘的历史痕迹。文化的传承,最终还是需要更多的年轻人一起加入。”王汗吾说。

■链接

1979年-1989年武汉大事记

●1980年2月14日,武汉港成为对外开放港口。

●1980年7月1日,武汉正式推行全国邮政编码制度。

●1981年1月19日,武汉市大气环境监测网组成并开始工作。

●1981年9月22日-28日,武汉市农村逐步实行生产责任制。

●1983年2月11日,武汉市第一座人行天桥投入使用,位于汉口武胜路南侧道口。

●1983年2月22日,武汉市首次出现“招标”“投标”的经营形式。

●1984年2月18日,武汉市确定水杉为市树,梅花为市花。

●1984年11月1日,德国专家威尔纳·格里希受聘出任武汉柴油机厂厂长,1986年11月4日卸任。格里希是我国改革开放后首位国企外籍厂长,先后获得中国改革友谊奖章、中国政府友谊奖、德国政府十字勋章、武汉市黄鹤友谊奖、武汉市荣誉市民等荣誉。

●1985年6月10日,黄鹤楼重建落成典礼隆重举行。

●1988年4月28日,武汉市首次大规模向个人出售商品房。