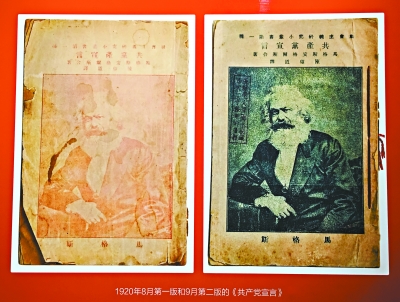

展出的1920年8月第一版《共产党宣言》中文全译本(左)和1920年9月第二版《共产党宣言》中文全译本图片 长江日报记者黄征 摄

市直单位的党员干部代表参观“伟大开端——中国共产党创建历史图片展”

长江日报记者黄征 摄

7日上午,由武汉市委市直机关工委、武汉市文化和旅游局、八七会议会址纪念馆联合上海的中共一大会址纪念馆举办的“伟大开端——中国共产党创建历史图片展”,在八七会议会址纪念馆开展。武汉市委办公厅、武汉市委组织部、武汉市委宣传部等30家市直单位的党员干部代表观展后表示,重温中国共产党创建的光辉历程,更加深刻地领会了“不忘初心、牢记使命”的内涵。

“姐妹本”《共产党宣言》吸引观众

看“镇馆之宝”重温“真理的味道”

该图片展是中共一大会址纪念馆基本陈列的输出展,300多件图片资料通过精巧的排版设计,全面、完整地介绍了中国共产党的创建历史,诠释了中共一大召开的伟大历史意义。

观展过程中,两张《共产党宣言》中文全译本的图片吸引了不少观众。从图片上可以看到,这两本薄薄的小册子封面分别是红色和蓝色,纸张微微泛黄,无声地诉说着历史的沧桑。

专程来汉参加开幕式的中共一大会址纪念馆副馆长徐云根告诉长江日报记者,这是《共产党宣言》第一个中文全译本,分别是1920年8月首版本和1920年9月再版本。“它们被称为《共产党宣言》‘姐妹本’,是中共一大会址纪念馆的‘镇馆之宝’”。

徐云根介绍,这两个版本《共产党宣言》的翻译者是陈望道。陈望道早年曾留学日本,精通日文、英文,精通语言修辞,同时又具有马克思主义学识。1920年早春时节,陈望道回到故乡浙江义乌分水塘村的老宅,凭借着一本日文版《共产党宣言》、一本英文版《共产党宣言》,夜以继日地翻译。

“一天,一个小伙子在家里奋笔疾书,妈妈在外面喊着说:‘你吃粽子要加红糖水,吃了吗?’他说:‘吃了吃了,甜极了。’结果老太太进门一看,这个小伙子埋头写书,嘴上全是黑墨水。结果吃错了,他旁边一碗红糖水,他没喝,把那个墨水给喝了。但是他浑然不觉啊,还说,‘可甜了可甜了’。这人是谁呢?就是陈望道。他当时在浙江义乌的家里,就是写这本书(即翻译《共产党宣言》)。于是由此就说了一句话:真理的味道非常甜。”2012年11月29日,习近平总书记在参观《复兴之路》展览时讲述的这个错把墨水当红糖水喝下的故事,迅速传遍了大江南北。

徐云根介绍,《共产党宣言》全篇译文不足2万字,但陈望道花了平时译书的5倍功夫。

1920年8月,第一版《共产党宣言》中文全译本在上海正式公开出版,初版时印了1000本,很快销售一空。由于排版疏忽,第一版封面书名错印成《共党产宣言》。于是,当年9月再版,加印1000册,将封面书名改正为《共产党宣言》,马克思肖像的底色变成蓝色。此后,《共产党宣言》多次重印。到1926年5月,陈望道翻译的《共产党宣言》重印达17版之多。

据了解,包括这本在内的第一版《共产党宣言》中文全译本,目前在全国仅存11本。

宁波首个中共党员把《共产党宣言》带回老家

其父将书藏进他的假衣冠冢

长江日报记者看到,1920年9月《共产党宣言》再版本的封面左下角盖有一枚长方形印章,“张静泉[人亚]同志秘藏山穴二十余年的书账”的字迹仍可辨认。这枚印章背后又有着怎样的故事?

徐云根介绍,张静泉又名张人亚,是宁波第一个中共党员、1922年上海金银业工人运动领导者、中华苏维埃政府出版“掌门人”。在白色恐怖年代,他冒着生命危险,为党留下了一批珍贵的文献资料。

1927年底,张人亚带着一批文件、书报,悄悄回到老家,将它们交给父亲后又悄悄返回上海。老人家对外佯称张人亚已亡故,为儿子和早逝的儿媳修了一座合葬墓,并把这些文件、书报用好几层油纸精心包扎好,藏进张人亚的空棺,埋入墓内。为了不被人发现,甚至连墓碑也故意少写了一个静字。

这一埋就是20多年。新中国成立后,已是耄耋之年的父亲一直等不到张人亚的消息,自知凶多吉少,于是将藏在张人亚假衣冠冢内的文件、书报取出,嘱托三子张静茂一定要将它们还给共产党。据《红色中华》记载,张人亚于1932年病故。

据中共一大会址纪念馆馆内档案记载,当年收到这本1920年9月再版《共产党宣言》时,除纸张因年久泛黄、发脆外,整本书基本完整,无明显残损。1995年11月,经国家文物局专家组鉴定,它被确认为国家一级文物。

据悉,该图片展将持续到今年10月。市委市直机关工委表示,将组织市直机关各支部结合“四讲四访”活动到八七会议会址纪念馆观展。

长江日报记者黄征 通讯员张欣 汪照祺