因临近保质期,一些平时售价颇高的食品低价出售,标价10元/盒的马来西亚进口黄油饼干售价10元3盒,瑞士进口巧克力买三件享九五折,2018年日期的燕麦片买二送一……

近日,微博话题“你会买便宜的临期食品吗”阅读量超过760万,“你会买便宜的临期食品吗”的微博投票有7.9万名网友参与,其中5.5万人表示会买临期食品。

临期食品提出消费新话题,消费者对临期食品到底持什么态度?7月中旬,记者对此进行了调查。

网店临期特卖,月销量6000+

在淘宝、京东、拼多多等电商购物平台上搜索“临期食品”,推荐的多是坚果、面包、饼干、巧克力等休闲零食和牛奶乳品。在这些商品图片或文案中,标注有“临期特惠”“临期特卖”等字眼,提示消费者注意保质期限。

因临近保质期,这些食品基本以 “白菜价”出售,销量十分可观。一家专营临期进口食品特卖的淘宝店,粉丝数高达68.7万,店内一款马来西亚进口的燕麦曲奇饼售价1.99元/袋,保质期到2019年9月份,月销量6075袋,买家好评有1.8万多条。很多消费者在评价中表示,虽然是临期食品,但口感和新鲜日期的产品没差别,价格便宜,非常划算。

据艾瑞咨询《2019年中国进口食品消费白皮书》数据显示,2018年中国进口食品消费规模首次超过700亿美元,消费主力是中产阶级家庭,聚集在一二线城市。线上售卖的临期进口食品,价格优惠,渠道下沉,网购方便快捷,一些三四线消费者也方便地品尝到了来自全球各地的美食。

荆州的陈女士告诉记者,她平时买零食很在意保质期,但偶尔也会买一些打折的进口临期食品,“省钱解馋,买少一点,在保质期内吃完就好了。”

商超降价促销,消费者不买账

2012年,武汉市工商行政管理局出台了《建立临期食品专区指导意见书》,规定经营面积超过500平方米的超市,要设立临期食品专区,也可在食品包装上加贴“临期食品”标志,以提示消费者。近日,记者走访武汉三镇多家大型超市,未发现临期食品专区,一些临期食品仍放在相应的食品区做降价促销,难见临期提示。

调查发现,消费者购物时都会认真阅读食品标签,经一番挑选比对后,才会将商品放进购物车。随机询问消费者,均表示很关注生产日期和保质期,不愿意购买临期食品。

位于徐东大街的麦德龙超市里的巧克力专柜上贴着“买三件享九五折”的促销标签,记者发现一款瑞士进口的榛仁牛奶巧克力保质期到2019年7月31日。一名正在阅读巧克力食品标签的消费者表示,像苏打水、啤酒,临近保质期没什么影响,但吃的就不一样,临近保质期觉得不太安全。

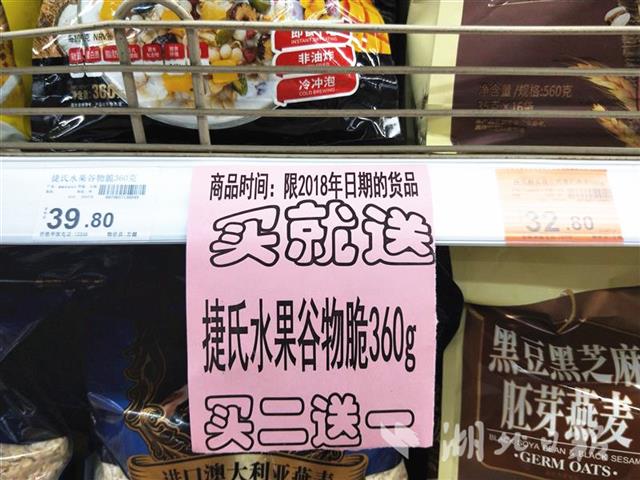

中百仓储梨园店的速食货架上贴着“买二送一,限2018年日期的货品”的促销标签,这列货架上摆放着燕麦片、水果谷物脆等商品,保质期为10个月或12个月。一名50多岁的消费者在货架前停留了很久,最后向记者询问了商品的生产日期,得知是2018年的商品,又放回了货架上。“我不买临期食品,打折也不会买,吃的要注重品质,讲究营养健康。”

武汉市市场监督管理局食品安全流通处调研员陈建敏说:“消费者对临期食品不买账,主要是消费心理发生了变化,安全与品质才是他们最关注的。”据国家统计局网站消息,2018年全国居民人均可支配收入为28228元,人均食品烟酒消费支出5631元。收入增长,消费形态转型升级,居民对食品的需求从温饱升级到健康、享受。

临期食品售卖应该提示消费者

临期食品是否安全?记者采访了中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员徐维盛,“保质期是指预包装食品在标签指明的贮存条件下,保持品质的期限。临期食品依然在保质期内,只要保存得当,在食品安全与营养价值方面没有异常,可以放心食用。”

“库存量超过销售量是临期食品产生的直接原因。”徐维盛认为,商家进货过多,货架摆放不合理,客流量又比较少,就容易造成库存积压。另外,企业品牌声誉、商品价格,当地居民的饮食习惯、消费习惯等都与临期食品产生有着密切的关系。

为减少库存和资源浪费,许多商家会对临期食品进行降价促销,回笼资金。目前,一些商家开始利用大数据,监测销售状况,调整进货量,从源头上解决临期食品问题。武商量贩广埠屯店的吴主管介绍:“我们有严格的进货规定,保质期还剩三分之一时间的商品基本不会再进货,除非是价格非常便宜,能在短时间内快速销售出去。”

“临期食品虽然未到保质期,满足食品营养标准,但不提示就存在安全风险。如果商家不注明是临期食品,未向消费者做出明确提示,消费者对保质期限不知情,一两个月后才食用,很可能商品就过期了。”为此,陈建敏建议,食品经营者对临期食品应向消费者作出醒目提示,同时加强内部管理,进行日常巡查,发现临期食品及时下架或促销,对商品质量进行严格把关,杜绝临期食品翻新重售。

(湖北日报见习记者 张双双)