5月18日"国际博物馆日"即将到来,今年“国际博物馆日”的主题是"致力于平等的博物馆:多元和包容”。博物馆,不仅是收藏展示过去的实体存在,也应努力成为与公众的“多元文化评判平台”,博物馆不再是一座“文化孤岛”,它是连接过去、现在和未来的纽带。

湖北现有馆藏文物94887件,其中国家一级文物2679件,国家二级文物7907件,国家三级文物84301件。知史明今,知往鉴来,今天就带大家走进湖北国宝级文物的馆藏世界,一品历史长河中的荆楚绝代风华。

国宝级文物

湖北省藏

1978年曾侯乙墓

出土的国宝级文物

曾侯乙墓于1978年发掘于湖北省随州擂鼓墩,墓主曾侯乙是战国早期的一位曾国国君。曾侯乙墓出土文物包括青铜礼器、乐器、竹简、玉器、兵器、车马器、漆木器、丝织品等多达一万五千余件。这些珍贵的国宝级文物现藏于湖北省博物馆。

曾侯乙编钟

编钟是古代打击乐器,是周代礼乐制度的物化形态之一,象征拥有者权位。主要流行于西周和春秋战国时期。曾侯乙编钟共65件,分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上,包括上层19件钮钟,中层33件甬钟,下层12件甬钟及1件镈钟。每件钟均能奏出呈三度音阶的双音,全套钟十二个半音齐备,可以旋宫转调。钟体、钟架及挂钩上共有3755字错金铭文,分别为标音铭文和楚国、曾国、郑国等诸侯国的乐律。曾侯乙编钟的出土改写了世界音乐史,代表了中国先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就。

曾侯乙编磬

编磬,古代打击乐器,由石磬编悬于架上,可击奏旋律,常与编钟相配,合奏“金石之声”。曾侯乙墓出土的编磬,由形若倨句、大小有异的32块磬组成,系用石灰石或大理石磨成,磬上刻有编号和乐律铭文。经复原研究,这套编磬音域跨三个八度,十二半音齐备,音色清脆、独具特色。

曾侯乙联禁铜壶

周朝灭商之后,周王吸取前朝奢靡亡国的教训,将盛放酒器的器皿命名为“禁”,告诫子民禁止酗酒。铜禁出土不多,迄今为止国内外仅见4件,在湖北省是首次发现。曾侯乙墓的铜禁上,承放着两件形体硕大的铜壶,造型雄伟奇特,两条龙攀附在壶身上成为壶耳,壶身遍饰蟠螭纹,壶口作镂空设计,两壶内壁均铸有“曾侯乙作持用终”铭文。

曾侯乙铜鉴缶

这是古代用以冰(温)酒的器具,由内外两件器物构成,外部为鉴,鉴内置一尊缶。鉴和尊缶均饰有变形蟠螭纹、勾连纹和蕉叶纹等,两者之间有较大的空隙,夏天可以放入冰块,冬天则贮存温水,尊缶内盛酒,这样就可以喝到“冬暖夏凉”的酒。此器结构复杂、造型奇特、工艺精湛,是一件具有特殊用途的大型酒具,曾侯乙墓同时出土两件,造型、纹饰、大小均同。

曾侯乙铜鹿角立鹤

曾侯乙铜鹿角立鹤,鹤的头、颈和鹿角上有错金几何纹饰,其它部位有铸成和镶嵌的云龙纹,造型别致,是一件独具风格的青铜工艺精品。鹤和鹿是长寿和吉祥的象征,把鹿角插入鹤头,将二者置于一身,可称之为“瑞鹤”。古人把仙人乘车叫“鹤驭”、“鹤驾”,此器出于墓主人棺侧,可能反映了死者成仙升天的思想。

曾侯乙铜尊盘

尊是盛酒器,盘一般作水器用,二者合为一器,尊内盛掺有香草汁的酒,祭祀时酌以献尸,宾礼时酌以饮客。整套器物纹饰繁缛,穷极富丽,其精巧达到先秦青铜器的极点,尤其是器口沿上的镂空装饰,透视有若干层次,系用失蜡法铸造。这一发现,证实了在二千四百年前的战国早期,中国的失蜡法铸造技术已经达到极高的水准。

云纹金盏和漏匕

此盏是仿铜的金制容器,反映了墓主人的特殊身份。重2156克,是目前所见我国先秦金器中最大最重的一件。盏直口,方唇,浅腹,平底,三个凤首形矮足,腹上部有两个对称的环耳。盖略大于盏口,盖沿有三个等距离的外卡。盖顶有一个圆形捉手。盖面和盏口下饰云纹、绹纹、勾连雷纹、蟠螭纹等。盏内放置金漏匕一件,方柄圆身,器身镂空变形龙纹。

十六节龙凤玉挂饰

挂饰整体似为一条大龙,全器用5块玉料、1个玉环和一根玉销钉雕成可以活动卷折的16节。采用了透雕、浮雕、阴刻等技法雕成37条龙、7只凤和10条蛇,并饰有谷纹、云纹、斜线纹。出土时这件玉饰置于墓主头部,可能为冠上的玉缨(帽带)。

储酒器大尊缶

大尊缶即大酒壶或者大酒缸。曾侯乙墓共出土了形制、大小相同的两件,器物内壁有两模合接的痕迹,应是在铸造时,先铸出上半截,然后在此基础上接着铸下半截,从而完成全器的铸造,这就是铸接工艺。这两件大铜尊缶是目前考古发现的最大的青铜酒器,肩部铸有“曾侯乙作持用终”七字铭文。在湖北省博物馆展出的这件高126厘米、最大腹径100厘米,重327.5公斤。

1965年湖北江陵望山1号墓

出土的国宝级文物

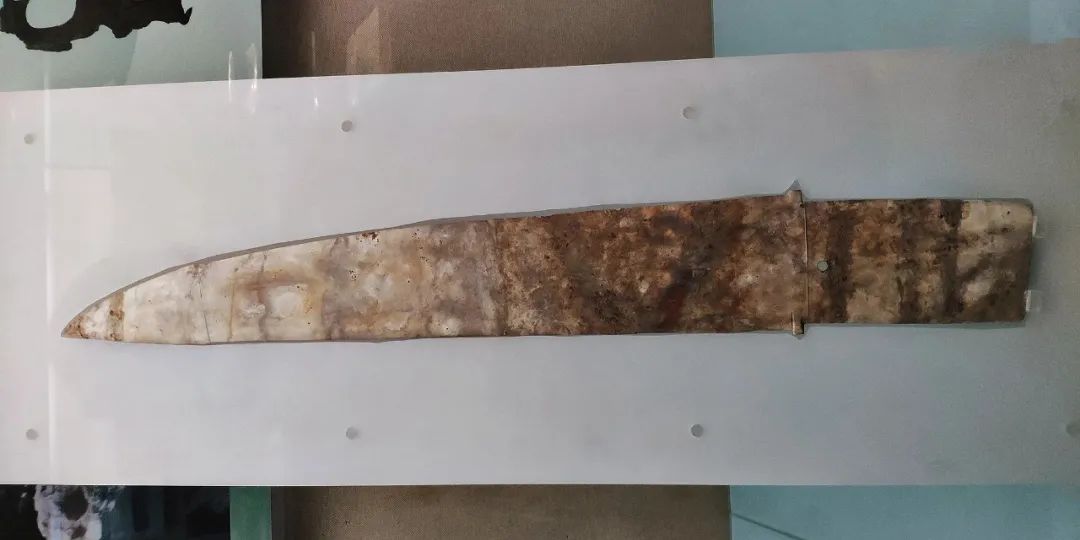

越王勾践剑

越王勾践剑,剑长55.7厘米,宽4.6厘米,柄长8.4厘米,重量仅为875克。剑首处有11道同心圆,剑身满饰黑色菱形暗纹,正面近格处刻有两行八字鸟篆铭文:“越王勾践,自作用剑”,剑格的正面和背面,分别用蓝色琉璃和绿松石镶嵌成美丽的纹饰。越王勾践剑刃薄且锋利,毫无锈蚀,春秋时期至今仍寒光袭人,有“天下第一兵”之名。现藏于湖北省博物馆。

彩漆凤鹿木雕座屏

彩漆凤鹿木雕座屏,设计奇巧、雕刻精美、色泽艳丽,是战国时期楚国漆器工艺的代表作品,屏座两端着地,中部悬空,屏座上置一雕屏,雕屏的四周围以长方框,屏内透雕或浮雕风鸟、鹿、蛀、蛇、蟒等动物形象55个,构思奇特、形态逼真。外框除顶部外,其余部位均用红、蓝、银灰等色绘变形风鸟纹、卷云纹和兽纹等图案。现藏于湖北省博物馆。

错金银龙凤铁带钩

所谓“带钩”,原本是古人用于腰间革带的“皮带扣”,一般不过10厘米左右,随葬的带钩一般都出现在死者的腰部,但这件 “错金银龙凤铁带钩”却出现在死者头部。带钩弧长46.2厘米,宽6.5厘米,钩为龙首形,运用金片、金丝嵌出眼、耳、鼻、嘴,正面用金丝镶边,框内用金片、金丝、银片嵌出一龙四鸟和一龙一凤三鸟两组图案。带钩的用途有待进一步研究。现藏于湖北省博物馆。

1982年湖北江陵马山1号墓

出土的国宝级文物

龙凤虎纹绣罗(局部)

龙凤虎纹绣罗,战国时期。绣地为灰白色素罗,经密每厘米40根,纬密42根,针法为锁绣。绣线有红棕、棕、黄绿、土黄、桔红、黑、灰。花纹长29.5厘米,宽21厘米,一侧是一只头顶花冠、双翅张开、足踏小龙的凤鸟;另一侧是一只斑斓猛虎,扑逐大龙,大龙作抵御状。猛虎造型简练,矫健生动,是花纹中最突出的部分。现藏于荆州博物馆。

蟠龙飞凤纹绣浅黄绢衾(局部)

蟠龙飞凤纹绣浅黄绢衾,战国时期。衾为正方形,长190厘米,宽190厘米,内下缘宽10厘米,内侧缘宽8厘米,上端中部有凹口,包有彩条纹缔的被识,表面由25片绣绢拼成,正中23片为蟠龙飞风纹绣,左右两侧各有1片舞风逐龙纹绣。针法为锁绣,食里为灰白色绢,内缘为红棕色绣绢,内絮丝绵。现藏于荆州博物馆。

田猎纹绦(局部)

田猎纹绦,是纬线起花绦和写实田猎纹,是先秦丝织物中罕见的作品,花纹经面长17.5原米,纬向宽6.8厘米,经纬线均为深棕色,花纬为土黄、钻蓝和红棕王色,与地纬相间布置,用穿绕法织人。花纹简约质朴,具有立体感,由四个菱形排成上下行:上行右方是二人乘田车追逐猎物,左上方菱形中部有凸起的山丘,山丘前有—鹿仓惶逃奔,山丘中一兽已被射中倒地;下行两个菱形均为武士搏兽之图形。现藏于荆州博物馆。

湖北其它国宝级文物

云梦秦简

云梦睡虎地竹简,1975年出土于湖北云梦睡虎地11号墓,共1155枚秦简,近4万字,绝大多数保存完好,其内容主要是秦朝时的法律制度、行政文书、医学著作以及关于吉凶时日的占书,为研究中国书法、秦帝国的政治、法律、经济、文化、医学等方面的发展历史提供了详实的资料,具有十分重要的学术价值。现藏于湖北省博物馆。

大玉戈

大玉戈,商代前期。玉质仪仗器,长94厘米、宽14厘米、厚仅1厘米,堪称“玉戈之王”,1974年出土于湖北省黄陂盘龙城李家嘴3号墓。现藏于湖北省博物馆。

漆奁画

漆奁画,战国,1987年出土于湖北省荆门包山2号墓。画面通长87.4厘米,宽5.2厘米,用土黄、桔红、海蓝、棕四色漆,绘人物26个,骖车、骈车各两乘,大雁9只,狗2只,猪1头,树5棵,构成一幅聘礼行迎图。画面用树木分隔为5段,以犬、猫为间隔,按情节分为两大部分。一部分以奔驰的车马、冕冠垂缨的乘人、儒衣青幘的随从及拜接者组成,表现的是一派聘问出行途中的景象;另一部分由气字轩昂的褒衣博带者与待发的骈车为主体,表现的是一幅主国出使接宾的场面。现藏于湖北省博物馆。

饕餮纹铜鼓

铜鼓,商代。商代的青铜鼓仅有两具遗存,此为其中之一,1977年出土于湖北省崇阳县大市村。它形似横置的桶形,上宽下窄,两侧鼓面平素无纹。鼓身上有枕形钮,下有圈足底座,以便悬吊、安放。鼓身满饰云雷纹构成的饕餮纹,其外环简化成斜角形的夔纹。两端边缘饰乳丁三列,象征蒙鼓皮所用之钉。此鼓纹样繁而不乱,简而生神,大有凝重浑厚之气。现藏于湖北省博物馆。

悠悠荆楚数千年,孕育了灿烂而独特的楚文化、三国文化、辛亥首义文化、红色文化等,留下大量的珍贵文物。期待在不久后的博物馆重新开放之日,欢迎您带着家人来湖北发现和认识更多的“国宝”,更多的珍贵馆藏会给您带来更多的惊喜!

编辑/楚小游

资料/省文化和旅游厅博物馆与社会文物处

审核/张晓纪、郭为军

终审/官信、王晶晶

免责声明

本文为“荆楚号”作者上传并发布,仅代表作者观点。荆楚网提供信息发布平台。